はじめに

医薬品の適正使用を推進し、医療・経営・学術・教育への貢献を目指しています。

薬剤科は、病院の基本理念「私たちは思いやりの心を持って、患者さま中心の良質な医療を提供します。」に基づき、チーム医療(医療安全・感染対策・緩和ケア・栄養管理・糖尿病教室・母親教室など)の一員として薬剤師の職能を発揮しています。

大雄会クリニックでは、通院化学療法の患者さまに使用される抗がん剤の処方管理や調製、薬剤指導を行っています。総合大雄会病院と大雄会第一病院では、それぞれの診療体制に対応した薬剤管理指導業務を全病棟で展開しています。

大雄会クリニックでは、通院化学療法の患者さまに使用される抗がん剤の処方管理や調製、薬剤指導を行っています。総合大雄会病院と大雄会第一病院では、それぞれの診療体制に対応した薬剤管理指導業務を全病棟で展開しています。

病棟業務では、処方内容(術前中止薬の有無)や服薬状況、副作用の有無などの情報を他の医療スタッフに提供し、安全な薬物療法や医療安全に日々努めています。また、外来患者さんの適正な薬物療法を支援できるよう保険薬局との連携体制を整備し、地域薬学ケア専門薬剤師研修施設として地域の薬局薬剤師の研修を受け入れています。

各領域の学会・協会から認定を受けた(医療の専門領域や薬物治療に関する高度な知識・技能を有する)薬剤師の育成も注力し、薬学6年制長期実務実習生を積極的に受入れ、薬学・医療技術の高度化、医薬分業に伴う医薬品の安全使用に応じた薬学教育にも寄与しています。

(薬剤部長 千﨑康司)

各領域の学会・協会から認定を受けた(医療の専門領域や薬物治療に関する高度な知識・技能を有する)薬剤師の育成も注力し、薬学6年制長期実務実習生を積極的に受入れ、薬学・医療技術の高度化、医薬分業に伴う医薬品の安全使用に応じた薬学教育にも寄与しています。

(薬剤部長 千﨑康司)

学会認定施設

日本医療薬学会 がん専門薬剤師研修施設

日本医療薬学会 医療薬学専門薬剤師 研修施設

日本医療薬学会 薬物療法専門薬剤師 研修施設

日本医療薬学会 地域薬学ケア専門薬剤師研修施設

日本医療薬学会 がん専門薬剤師研修施設

日本医療薬学会 医療薬学専門薬剤師 研修施設

日本医療薬学会 薬物療法専門薬剤師 研修施設

日本医療薬学会 地域薬学ケア専門薬剤師研修施設

薬剤部の臨床指標(クリニカルインディケーター)

業務内容

調剤室

調剤室では、主に救急外来受診の患者さまおよび入院患者さまの内服薬・外用薬の調剤を行っています。医師の処方箋に基づいて薬の組み合わせ・投与量・飲み方や使用方法などを確認し、疑問な点があれば医師に確認(疑義照会)をしてから調剤を行っています。

注射薬調剤

注射薬調剤は、注射薬管理システムと注射薬自動払出システム(オートアンプルディスペンサー)により、注射処方箋に基づいて、一回施行分ごとの払出しを実施しています。処方内容(注射薬の組み合わせ・投与量・投与方法や投与時間など)を確認した上での払出を行っています。さらに抗がん剤については、化学療法委員会であらかじめ決められた投与方法(レジメン)をもとに、投与量や投与間隔、休薬期間はもちろんのこと、薬品同士の組み合わせなども厳重に確認しています。

注射薬調製

注射薬調製は、埃や環境微生物の混入を避けながら作業を行うための装置(クリーンベンチ)で行う注射薬調製と、注射薬無菌調製、抗がん剤調製と分けて行っています。

●各病棟の注射薬調製

総合大雄会病院では、各病棟にクリーンベンチを設置しており、各病棟の注射薬調製の一部を薬剤師が行っています。

●各病棟の注射薬調製

総合大雄会病院では、各病棟にクリーンベンチを設置しており、各病棟の注射薬調製の一部を薬剤師が行っています。

一般注射調製

●注射薬無菌調製

中心静脈栄養や免疫力が極度に低下している患者さまに使用する注射薬は、無菌度の高い特殊な部屋(クリーンルーム)にて薬剤師が調製を行っています。

●抗がん剤調製

抗がん剤調製は、安全キャビネットという特殊な装置を利用して薬剤師が調製を行っています。調製者は、自らを抗がん剤の被ばくから守るために、特殊なガウンや手袋、マスク・ゴーグルなどを装備して調製にあたっています。

中心静脈栄養や免疫力が極度に低下している患者さまに使用する注射薬は、無菌度の高い特殊な部屋(クリーンルーム)にて薬剤師が調製を行っています。

●抗がん剤調製

抗がん剤調製は、安全キャビネットという特殊な装置を利用して薬剤師が調製を行っています。調製者は、自らを抗がん剤の被ばくから守るために、特殊なガウンや手袋、マスク・ゴーグルなどを装備して調製にあたっています。

外来化学療法

当院では、大雄会クリニックにて外来化学療法を行っており、薬剤師の主な業務内容は、抗がん剤調製と患者さまとの面談です。抗がん剤調製は、安全性の確保のため化学療法当日の採血結果を確認してから調製しています。また患者さまと面談を行い、抗がん剤治療の説明や副作用モニタリングや対策の立案などを行っています。

医薬品管理

当院で使用される全ての医薬品は、薬剤科から医薬品卸会社へ請求・発注されます。医薬品の在庫不足を起こさないようにすることは当然のことながら、過剰に購入して使用期限切れの医薬品が出ないように、医薬品個々の使用状況などを考慮して購入しています。 また、病院内の各部署に配置されている薬品は、定期的に数量や使用期限、保管状況の確認などの品質管理を行っています。

医薬品情報管理

薬剤科では、医薬品に関する情報の収集、整理、加工、保管、提供など、医薬品情報の管理を行っています。日々の業務の中では、医療スタッフからの医薬品に関する問い合わせの対応が主な業務となります。その他には、DIニュースの発行(毎月1回)、薬剤科定例勉強会の実施(毎月1回)、院内医薬品集の作成などにより、定期的に医薬品情報の提供を行っています。さらに、薬剤師自身も最新の医薬品情報を得るために、薬剤科内で月2回の薬局内勉強会も行っています。

製剤業務

患者さまの治療や診断に必要であるが市販されていない薬を、医師からの依頼により薬剤科で調製しています。安全性や有効性、調製方法などを十分に検討した後に、製剤毎に手順書を作成しています。当院では主に吸入薬や点眼薬、消毒薬や特殊な軟膏などがあります。

薬剤管理指導業務

薬剤師が入院された患者さまのベッドサイドなどに訪問し、投薬治療に必要な情報(患者さまの薬に対するアレルギー歴や 、副作用歴など)の収集や、処方されている薬の効能・効果の確認、飲み方や使用方法についての説明、副作用の確認などを行います。さらに、薬の重複や相互作用の確認、血中濃度をはじめとする臨床検査値の確認なども行います。医師をはじめとする医療スタッフと連携をとり、患者さまにとって安心で安全な治療が行えるようにします。

持参薬管理業務

患者さまが入院時にお持ちになった薬(持参薬)を調べ、医療スタッフにその情報を伝えるために持参薬鑑別報告書を作成しています。これにより、現在患者さまが服用している薬の情報を、医師をはじめとする医療スタッフが共有することができ、患者さまの治療がスムーズに行えるようになります。持参薬報告鑑別書には、持参薬の薬品名や規格だけでなく、当院が採用している薬かどうかや、採用していない場合には効果の似ている代替薬を薬剤師が提案しています。また、薬の服用方法が明確な場合には、薬の用法・用量も記載しています。

薬学生実務実習への取り組み

薬剤科では、県内外薬科大学の薬学生実務実習を受け入れています。病院薬剤師の業務と責任を理解し、基本的知識、技能や姿勢を学ぶため、2ヵ月半の実習では、基本的知識、技能、態度を習得できるような参加型実習を実践しています。また、調剤業務や病棟業務だけでなく、栄養サポート、糖尿病指導、感染制御、緩和ケア、認知症ケア、褥瘡対策などのチーム医療における薬剤師の役割を体験してもらえるようなプログラムや実習環境を整え指導を行っています。

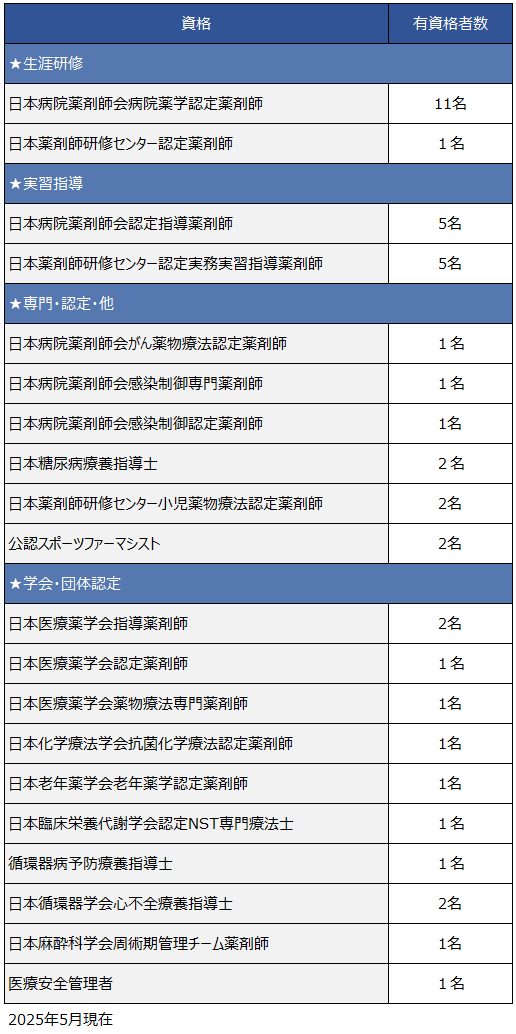

認定薬剤師

当院には、以下のような認定薬剤師がいます。

チーム医療への参加

薬剤師が参加している主な委員会

● 院内衛生感染委員会

● 褥瘡委員会

● 医療安全管理委員会

● 薬事委員会

● 栄養管理 NST 委員会

● 治験薬審査委員会

● クリ二カルパス委員会

● 救命救急センター運営委員会

● 化学療法委員会

● 褥瘡委員会

● 医療安全管理委員会

● 薬事委員会

● 栄養管理 NST 委員会

● 治験薬審査委員会

● クリ二カルパス委員会

● 救命救急センター運営委員会

● 化学療法委員会

薬剤師が参加している主なチーム活動

● 感染対策チーム(ICT:Infection Control Team)

● 医療安全作業部会(MRM:Medical Risk Management)

● 栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)

● 緩和ケアチーム(PCT:Palliative Care Team)

● 糖尿病ケアチーム(DCT:Diabetic Care Team)

● がん化学療法作業部会

チーム医療について、詳しくはこちら>

また、患者さまを対象にした教室での指導を薬剤師が行うこともあります。

● 糖尿病教室

● 母親教室

各種教室について、詳しくはこちら>

● 医療安全作業部会(MRM:Medical Risk Management)

● 栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)

● 緩和ケアチーム(PCT:Palliative Care Team)

● 糖尿病ケアチーム(DCT:Diabetic Care Team)

● がん化学療法作業部会

チーム医療について、詳しくはこちら>

また、患者さまを対象にした教室での指導を薬剤師が行うこともあります。

● 糖尿病教室

● 母親教室

各種教室について、詳しくはこちら>

がん化学療法レジメン

当院は、がん化学療法を受ける患者さまが適切かつ安全に治療を受けることができるように、当院で使用しているレジメンを公開しております。

レジメンは、当院のがん化学療法委員会で承認されたものです。主に地域の保険薬局薬剤師等の医療従事者が利用する目的で公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。

利用される医療従事者の方は、患者さまの状態などにより、投与量やスケジュールが変更される場合があることをご留意ください。

レジメンは、当院のがん化学療法委員会で承認されたものです。主に地域の保険薬局薬剤師等の医療従事者が利用する目的で公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。

利用される医療従事者の方は、患者さまの状態などにより、投与量やスケジュールが変更される場合があることをご留意ください。

(薬薬連携)資料のダウンロード

入院前の患者さまの服薬状況等に係る情報提供について(保険薬局の皆様へ)

当院では、入院を予定している患者さまの服用中のお薬の内容や服薬状況、服用薬の整理について、情報提供をお願いしております。

患者さまが複数の薬局からお薬を受け取られている場合には、他の薬局の処方情報もご確認の上、整理していただきますようお願い致します。

休薬が必要な薬剤などについては、当院の依頼書の内容をご確認いただき、入院前のお薬の整理をお願い致します。

当院へ所定の情報提供用紙(服薬情報等提供料に係る情報提供書)もしくはそれに準ずる形で情報提供をFAXでご提供ください(服薬情報等提供料3の算定)。

患者さまが来局されましたらご対応をお願い致します。

患者さまが複数の薬局からお薬を受け取られている場合には、他の薬局の処方情報もご確認の上、整理していただきますようお願い致します。

休薬が必要な薬剤などについては、当院の依頼書の内容をご確認いただき、入院前のお薬の整理をお願い致します。

当院へ所定の情報提供用紙(服薬情報等提供料に係る情報提供書)もしくはそれに準ずる形で情報提供をFAXでご提供ください(服薬情報等提供料3の算定)。

患者さまが来局されましたらご対応をお願い致します。

・服薬情報等提供料に係る情報提供書(PDF)

・院外外来処方箋_問い合わせ票(総合大雄会病院・大雄会クリニック)(Word)

・院外外来処方箋_問い合わせ票(大雄会第一病院)(Word)

・トレーシングレポート(服薬情報提供書)(Word)

・吸入指導 医薬薬連携運用手順(PDF)

・統一吸入指導箋

- 吸入指導評価シート pMDI製剤(PDF)

- 吸入指導評価シート エリプタ(PDF)

- 吸入指導評価シート タービュヘイラー(PDF)

- 吸入指導評価シート ディスカス(PDF)

- 吸入指導評価シート ブリーズヘラー(PDF)

- 吸入指導評価シート レスピマット(PDF)

・院外外来処方箋_問い合わせ票(総合大雄会病院・大雄会クリニック)(Word)

・院外外来処方箋_問い合わせ票(大雄会第一病院)(Word)

・トレーシングレポート(服薬情報提供書)(Word)

・吸入指導 医薬薬連携運用手順(PDF)

・統一吸入指導箋

- 吸入指導評価シート pMDI製剤(PDF)

- 吸入指導評価シート エリプタ(PDF)

- 吸入指導評価シート タービュヘイラー(PDF)

- 吸入指導評価シート ディスカス(PDF)

- 吸入指導評価シート ブリーズヘラー(PDF)

- 吸入指導評価シート レスピマット(PDF)

業績・学会発表

学会発表 2024年度

第46回日本病院薬剤師会近畿学術大会(2025.1 神戸)

薬剤助手へのタスクシフト拡大とシステム化による薬剤業務の充実と病院経営への貢献

○鎌田理紗子、斎藤祥子、酒井欣嗣、竹尾恵理子、千﨑康司、伊藤功治

第34回日本医療薬学会年会(2024.11 千葉)

OLS活動における薬剤師介入効果の検討

〇中嶋丈晴、齋藤有花、小笠原綾子、佐藤真衣、星野裕太、千崎康司、伊藤功治、外岡久和

(東北労災病院薬剤部との共同研究)

第74回日本病院学会(2024.7 三重)

病棟薬剤業務実施加算1の算定に向けた当院の取り組み

○河野 太治、千﨑 康司、酒井 欣嗣、竹尾 恵理子、鎌田 理紗子、伊藤 功治

薬剤助手へのタスクシフト拡大とシステム化による薬剤業務の充実と病院経営への貢献

○鎌田理紗子、斎藤祥子、酒井欣嗣、竹尾恵理子、千﨑康司、伊藤功治

第34回日本医療薬学会年会(2024.11 千葉)

OLS活動における薬剤師介入効果の検討

〇中嶋丈晴、齋藤有花、小笠原綾子、佐藤真衣、星野裕太、千崎康司、伊藤功治、外岡久和

(東北労災病院薬剤部との共同研究)

第74回日本病院学会(2024.7 三重)

病棟薬剤業務実施加算1の算定に向けた当院の取り組み

○河野 太治、千﨑 康司、酒井 欣嗣、竹尾 恵理子、鎌田 理紗子、伊藤 功治

学会発表 2023年度

第45回日本病院薬剤師会近畿学術大会(2024.1 和歌山)

カルボプラチンによる遅発性悪心嘔吐に対するデキサメタゾンの効果についての検討

〇白木 小百合、長戸 大空、上島 将史、鎌田 理紗子、竹尾 恵理子、酒井 欣嗣、千﨑 康司、伊藤 功治

院外処方疑義照会簡素化プロトコルを導入による疑義照会業務の負担軽減効果

〇吉田 加代、 小川 明里、 越野 明花、 松本 美緒、 長戸 大空、 立花 京香、 西村 美馨子、 鎌田 理紗子、 千﨑 康司、 伊藤 功治

第33回日本医療薬学会(2023.11 仙台)

テキストマイニングを利用した病院実務実習プログラムの評価

〇西村 美馨子、鎌田 理紗子、斎藤 祥子、立花 京香、榎本 晶帆、櫻井 まりこ、白木 小百合、金森 香澄、河野 太治、山本 真椰、横山 裕紀、水谷 清香、長戸 大空、吉田 加代、越野 明花、松本 美緒、竹尾 恵理子、酒井 欣嗣、千﨑 康司、伊藤 功治

カルボプラチンによる遅発性悪心嘔吐に対するデキサメタゾンの効果についての検討

〇白木 小百合、長戸 大空、上島 将史、鎌田 理紗子、竹尾 恵理子、酒井 欣嗣、千﨑 康司、伊藤 功治

院外処方疑義照会簡素化プロトコルを導入による疑義照会業務の負担軽減効果

〇吉田 加代、 小川 明里、 越野 明花、 松本 美緒、 長戸 大空、 立花 京香、 西村 美馨子、 鎌田 理紗子、 千﨑 康司、 伊藤 功治

第33回日本医療薬学会(2023.11 仙台)

テキストマイニングを利用した病院実務実習プログラムの評価

〇西村 美馨子、鎌田 理紗子、斎藤 祥子、立花 京香、榎本 晶帆、櫻井 まりこ、白木 小百合、金森 香澄、河野 太治、山本 真椰、横山 裕紀、水谷 清香、長戸 大空、吉田 加代、越野 明花、松本 美緒、竹尾 恵理子、酒井 欣嗣、千﨑 康司、伊藤 功治

学会発表 2022年度

第32日本医療薬学会(2022.9 高崎)

TAZ/PIPCの適正使⽤に向けた当院の取り組み

〇⽴花 京⾹、後藤 健志、鎌⽥ 理紗⼦、斎藤 祥⼦、⽵尾 恵理⼦、酒井 欣嗣、伊藤 功治

TAZ/PIPCの適正使⽤に向けた当院の取り組み

〇⽴花 京⾹、後藤 健志、鎌⽥ 理紗⼦、斎藤 祥⼦、⽵尾 恵理⼦、酒井 欣嗣、伊藤 功治

学会発表 2021年度

第31日本医療薬学会(2021.10 熊本・オンライン)

BRAF遺伝子変異陽性肺癌でダブラフェニブ+トラメチニブ併用療法を行なった1症例

〇竹尾 恵理子、後藤 健志、伊藤 功治、岩本 公一

BRAF遺伝子変異陽性肺癌でダブラフェニブ+トラメチニブ併用療法を行なった1症例

〇竹尾 恵理子、後藤 健志、伊藤 功治、岩本 公一