2020(令和2)年、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、世界中の医療システムが危機にさらされ、日本でも医療体制の維持が困難な状況に陥った。地域医療の中核となる役割を果たしていた大雄会は、この緊急事態に医療者一人ひとりの信念とチームワークを武器に立ち向かう。さらなる効率化や地域連携、そして医師の働き方改革を求める医療変革の波が、パンデミックによって想定より早く訪れ、大雄会はその困難の中で、次の100年へ向けた挑戦の道を歩み始めた。

施設の拡大充実と体制の刷新

北館の竣工

2015(平成27)年、総合病院院長に今井秀が就任し、新たな体制で臨んだのは、総合病院のさらなる拡充である。同年本館を解体し、新たに北館の建設を進めた。当時の本館は1962(昭和37)年に建てられた大雄会最古の建物であり、その跡地への建設となった。2018(平成30)年には診療・介護報酬の同時改定が迫っており、地域包括ケアシステムを作り上げるために、より地域と連携して効率化・適正化を推進することが求められると予想されていた。医療機関にとっては厳しい環境が続く中で、大雄会は総合病院へ急性期機能を集約・強化し、さらにDPC II群病院(大学病院本院に準じた診療機能を有する病院)への脱皮を目指して、北館を作り上げていった。

総合病院北館外観

増床申請から5年が経過した2017(平成29)年、北館が竣工。地下1階をリハビリテーション室、3~5階を一般病棟とした。さらに2018(平成30)年には、第一病院にあった産科・婦人科の外来を、それぞれ総合病院北館1階・総合病院中館2階に移設。産科外来では、マタニティヨガや母親教室が開催できる専用スタジオも設けられ、婦人科外来は木目と清潔な白を基調とした、落ち着いた雰囲気の空間となった。一方で産科の病棟は総合病院南館4階に置かれ、小児科、麻酔科、内分泌・糖尿病内科との連携がスムーズになり、婦人科の病棟は総合病院北館5階に置かれ、女性専用フロアが設けられた。

総合病院北館1階産科外来

マタニティヨガ

総合病院北館5階女性専用フロア

また、同年には眼科の外来を第一病院に移設し、病棟と外来が第一病院にそろったことで、眼科の診断から治療までを第一病院で完結できるようになった。

新たに北館をおき、機能ごとに移動や整理を行ったことで、急性期機能のほぼ全てを総合病院に移転させ、第一病院に回復期機能を充実させるという計画が着実に推し進められた。

新たに北館をおき、機能ごとに移動や整理を行ったことで、急性期機能のほぼ全てを総合病院に移転させ、第一病院に回復期機能を充実させるという計画が着実に推し進められた。

新体制の確立と基本方針の追加

総合病院北館の稼働後、新たな経営体制が敷かれた。2018(平成30)年、伊藤伸一がクリニック院長(理事長兼務)、硏の次男の康雄が第一病院院長、村瀬寛がアウン施設長に就いた。翌2019(平成31)年4月には、基本方針に「効率的な医療・介護資源の活用を心掛け」が追加され、医療材料、機材、薬品の標準化を柱とする品目の削減や物流の改善を行うことを目指した。増患や入院病床の安定稼働に加えて、さまざまな効率化によって財政基盤を固め、地域をリードする医療機関へ進化していく決意を固めた。

最新設備の積極導入

最新のPET-CT、MRI、SPECT-CT、320列CTなどを導入

北館の竣工と時を同じくして、総合病院の診療を支える医療設備も、最新鋭のものへ更新が進められた。

2017(平成29)年にPET-CT、MRI、SPECT-CTを最新の装置に更新。新しいPET-CTは従来装置に比較して、大幅に広い検出器が搭載された装置を導入した。これにより信号検出感度の向上とそれに伴う画像精度の向上と被ばく線量低減、さらには検査時間の大幅短縮で、患者の身体的・精神的負担の低減に大きく寄与した。MRIは、ガントリ径(トンネル)自体が大きくなったことに加え、装置内がLED照明で明るくなり、広く圧迫感のないものになった。これによって、重度肥満、脊柱後弯、閉所恐怖症、小児の患者においても検査が容易になったと言えよう。SPECT-CTも、形態画像の重ね合わせが高精度化し、より精緻な診断が可能になった。

2017(平成29)年にPET-CT、MRI、SPECT-CTを最新の装置に更新。新しいPET-CTは従来装置に比較して、大幅に広い検出器が搭載された装置を導入した。これにより信号検出感度の向上とそれに伴う画像精度の向上と被ばく線量低減、さらには検査時間の大幅短縮で、患者の身体的・精神的負担の低減に大きく寄与した。MRIは、ガントリ径(トンネル)自体が大きくなったことに加え、装置内がLED照明で明るくなり、広く圧迫感のないものになった。これによって、重度肥満、脊柱後弯、閉所恐怖症、小児の患者においても検査が容易になったと言えよう。SPECT-CTも、形態画像の重ね合わせが高精度化し、より精緻な診断が可能になった。

2017年更新のPET-CT

2017年更新のMRI

2017年更新のSPECT-CT

医療設備は日進月歩で進化が続き、2021(令和3)年には第一病院のMRIも最新鋭のものに更新した。富士フイルムヘルスケア社製の最新鋭1.5テスラ装置の1号機を、日本で初めて導入。同機には人工知能(AI)技術を駆使したアプリケーションが搭載されており、全ての検査部位において、従来よりも高画質な画像を短時間で撮像することが可能になった。

2021年更新のMRI

2021年更新の320列CT

さらに同年、320列CTも最新型のものに更新。キヤノンメディカルシステムズ社製の最新鋭320列CT装置を総合病院に導入した。更新前の320列CTに比較し、回転速度が高速化(0.35秒→0.275秒)されたことで、全脳や心臓などの血流、呼吸下での肺の動態、関節の動態をより高精度で評価することが可能となったことに加え、広範囲の撮影も大幅に時間短縮することが可能となった。この装置はMRI同様にAI技術を応用したアプリケーションを搭載しているため、被ばく線量のさらなる低減と高画質の画像を得られるようになった。

がん温熱療法装置を導入

高周波でがん細胞を加温し、がん組織だけを死滅させる「がん温熱療法」。大雄会では1986(昭和61)年にハイパーサーミアを導入していたが、当時の装置は加温の制御が困難であったこと、がんの治療を行っていたものの、十分な効果が得られなかったこと等で、むしろ加温による疼痛制御目的(子宮筋腫等)での利用も多く、広く普及しなかった。2018(平成30)年、新たに導入した装置は、コンピュータによる自動制御などで、胃や肺、肝臓など体の奥にあるがんへも安定的に加温でき、効果も向上し、一般的ながんの治療である手術治療、化学療法、放射線治療と併用することで、がん治療の効果を高めることに寄与した。

2018年導入のがん温熱療法装置

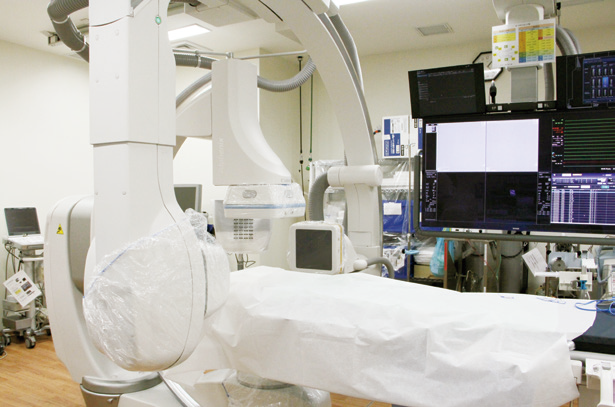

血管造影装置、手術支援ロボットの導入

装置の更新や新規導入は続き、2021(令和3)年、総合病院の循環器用血管造影装置(心臓カテーテル用アンギオ装置)を更新した。これは愛知県内で最初の導入であり、最新のアプリケーションの搭載はもちろんのこと、新たに開発したX線管球が搭載されたことによって画質が向上し、結果的に検査精度の向上につながった。加えて、対象部位ごとの専用プロトコルが設定されたことで、全身に対してより精密な検査・治療を行うことが可能になった。翌 2022(令和4)年には手術支援ロボット・ダヴィンチも導入。低侵襲かつ精緻な手術が可能になり、導入後すぐ1例目の前立腺がんの手術が行われた。

2021年更新の循環器用血管造影装置

2022年導入の手術支援ロボット・ダヴィンチ

深層学習(ディープラーニング)を活用したAI技術を中心に、画像処理技術が目を見張るほど進化している。これらの技術が応用されることで、医療の進歩を後押しする新しい時代が到来したのであった。

国際貢献

ミャンマーで健康セミナー開催

ミャンマーのレオ・メディケア(ビクトリア病院)での診療は継続しており、現地で暮らす日本人に健康に過ごしてもらおうと、2017(平成29)年には健康セミナーが開催された。

ミャンマーにおける疾患傾向、特に感染症について医師の伊藤哲と看護師の山田優子が講演し、集まった日本人聴講者からは衛生面や皮膚疾患について、またミャンマーの医療レベルについて質問が寄せられた。

現地の日本人の健康支援を中心に奮闘してきたが、2018(平成30)年には、現地の社会情勢の変化によりミャンマー日本人診療所を閉院した。

ミャンマーにおける疾患傾向、特に感染症について医師の伊藤哲と看護師の山田優子が講演し、集まった日本人聴講者からは衛生面や皮膚疾患について、またミャンマーの医療レベルについて質問が寄せられた。

現地の日本人の健康支援を中心に奮闘してきたが、2018(平成30)年には、現地の社会情勢の変化によりミャンマー日本人診療所を閉院した。

ミャンマーでの健康セミナー

患者の利便性向上に向けて

外来・入退院支援センター開設

医療法が改正を重ね、医療の効率化が求められる中で、全国の病院では機能分化と平均在院日数の短縮が進み、病床稼働率を上げるために新規入院患者数を増やしていった。すると、当然入退院の出入りが激しくなり、それに伴う業務や、退院後の転院・施設入所も増加。この変化によって業務量が増大し、入退院時のトラブルや課題も増加したのである。

こうした問題を解決するために、PFM(Patient Flow Management)と呼ばれる取り組みが提唱された。患者の入退院時の問題を解決するために、入院前の外来の段階で必要な情報を収集し、入院中や退院後の生活を見越した支援を行うものである。2018(平成30)年には、診療報酬改定によって、より効率的な医療が求められるようになり、「入退院支援加算」が新設された。まさにPFMの実践が推奨された形である。

大雄会でもこの取り組みを導入し、2018(平成30)年に外来・入退院支援センターを開設。患者の受診から入院、退院後の生活までを、医師・看護師・医療ソーシャルワーカー・地域医療連携課が協働し、患者が安心して入院生活を受けられるようサポートしている。

こうした問題を解決するために、PFM(Patient Flow Management)と呼ばれる取り組みが提唱された。患者の入退院時の問題を解決するために、入院前の外来の段階で必要な情報を収集し、入院中や退院後の生活を見越した支援を行うものである。2018(平成30)年には、診療報酬改定によって、より効率的な医療が求められるようになり、「入退院支援加算」が新設された。まさにPFMの実践が推奨された形である。

大雄会でもこの取り組みを導入し、2018(平成30)年に外来・入退院支援センターを開設。患者の受診から入院、退院後の生活までを、医師・看護師・医療ソーシャルワーカー・地域医療連携課が協働し、患者が安心して入院生活を受けられるようサポートしている。

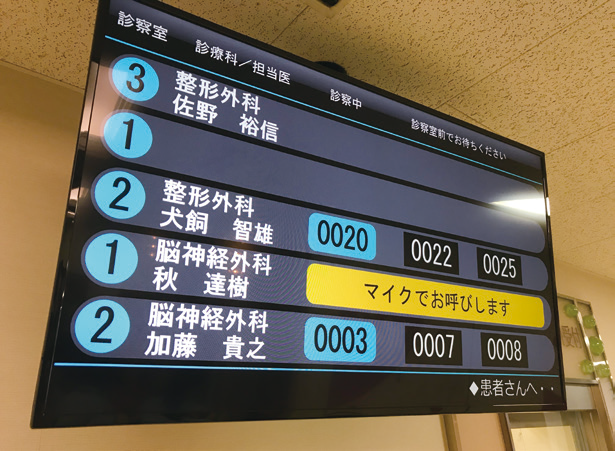

各種案内サービスの充実

施設が増え、病床が増えることで、患者にとってはわかりづらいことも増え、院内のローケーションや窓口、手続きなど、より詳しい案内が必要になった。北館が稼働した2018(平成30)年には、各種サービスも一気に充実。

まず、車での来院者に9ヶ所(2024年現在)ある駐車場の空き状況がわかるように、駐車場管理システムを導入。電光掲示板や、2023(令和5)年からはWEBでも、リアルタイムの駐車状況が把握できるようになった。またクリニックでは、コンシェルジュサービスを開始。さらに総合病院、第一病院、クリニックで、診療会計の案内表示サービスが開始され、患者案内や会計案内をモニターに表示し、スムーズな動線誘導を目指した。モバイルシステムと順番検索システムも同時にリリースし、患者は待ち時間の有効活用ができるようになった。

駐車場管理システム(電光掲示板)

WEBでの駐車状況確認画面

クリニックでのコンシェルジュサービス

案内表示

CADA-BOXシステムを導入

患者の来院や入院時の利便性向上と並行して、診療そのものの効率化や情報共有についても改善が進められる。そもそも大雄会は、オーダリングシステム、電子カルテと患者情報のデジタル化や共有・活用を進めてきた。2019(平成31)年にその発展とも言えるCADA-BOXシステムを導入。診療情報をインターネット上で保管・閲覧でき、患者が手元でエコーやCT、MRI、マンモグラフィなどの画像を確認することが可能になった(診療情報閲覧サービス「カルテコ」)。また医療費についても、CADA払いによってキャッシュレスで支払いができるようになった。

CADA-BOX システム導入会見

さまざまなサービスやシステムによって患者の利便性は大きく向上し、自分の体や治療についても、よりわかりやすく理解することができるようになったと言えるだろう。

新型コロナウイルス 感染症との戦い

新型コロナウイルス感染症の流行と感染拡大

2019(令和元)年12月、中国湖北省武漢市で原因不明のウイルス性肺炎が確認された。その後、瞬く間に感染は拡大し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と名付けられたこのウイルス感染症は、世界的な大流行(パンデミック)となった。日本でも2020(令和2)年1月に国内最初の感染者が確認され、同年2月には、横浜港に寄港したクルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号の乗客の感染が認められた。こうした中で、3月には全国の小・中・高等学校が休校となり、4月には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言(以下、緊急事態宣言)が発令された。不要不急の外出を避けることや、飲食店の営業時間短縮、百貨店・映画館・スポーツジムなどの休業、大型イベントの中止が要請された。

宣言期間は同年5月まで続き、その後も感染流行の波が大きくなるのと前後して、2021(令和3)年1月、4月、7月にも発令。加えて、地域ごとの緊急事態宣言の発令や、まん延防止措置等重点措置の適用により、マスクの着用や手洗いの徹底、外出や移動、会食、イベントの制限がなされるなど、人々の生活は大きく変化し、社会全体に多大な影響が及んだ。

宣言期間は同年5月まで続き、その後も感染流行の波が大きくなるのと前後して、2021(令和3)年1月、4月、7月にも発令。加えて、地域ごとの緊急事態宣言の発令や、まん延防止措置等重点措置の適用により、マスクの着用や手洗いの徹底、外出や移動、会食、イベントの制限がなされるなど、人々の生活は大きく変化し、社会全体に多大な影響が及んだ。

パンデミック対応への体制作り

大雄会では早速 2020(令和2)年1月に、今井秀院長を中心に新型コロナウイルス感染対策委員会の開催、および対策本部を設置。同年2月にはCOVID-19対応フローを作成し、飛沫対策のためのシートの設置やフェイスシールドを着用しての患者対応が開始された。同年4月からは、井上保介副院長を指揮官として、病棟調整、外来運用、医療資源調達のための定例会議を毎日実施。5月に最初の緊急事態宣言が解除され、6月には第1波の感染の波が落ち着いたことから、対策本部は一旦解散したが、感染者数の増加により第2波が押し寄せるのに先立って、7月に再度対策本部を立ち上げた。

病棟調整をはじめとする新型コロナウイルス診療の対応はもちろん、職員に向けて感染対策や検体採取のトレーニングなども行い、院内スタッフ全体のスキルアップによって対応力を強化した。

病棟調整をはじめとする新型コロナウイルス診療の対応はもちろん、職員に向けて感染対策や検体採取のトレーニングなども行い、院内スタッフ全体のスキルアップによって対応力を強化した。

新型コロナウイルス感染対策本部

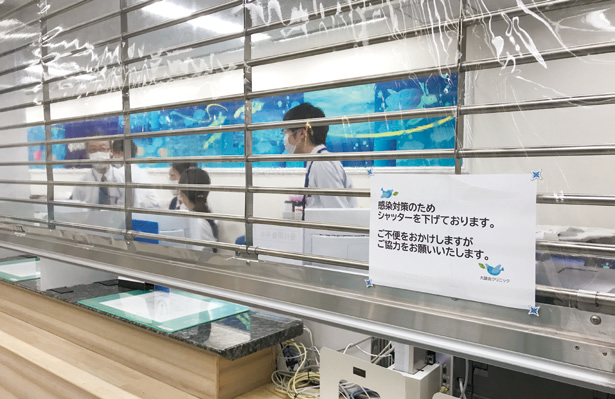

コロナ禍での診察風景

新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ

2020(令和2)年初めから対策本部によって協議が行われる中、早くも4月に総合病院・第一病院で新型コロナウイルス感染症の患者受け入れを開始した。当初、新型コロナウイルスの感染は差別的な扱いを受けることもあり、伸一は、プライバシー保護を徹底するよう全職員に通達した。まず、第一病院9階、総合病院南館6階を感染者・感染疑い者の受け入れ病棟とし、ゾーニングしたレッドゾーンの中では防護服を着用して患者対応を実施。4月中旬には国内の新規感染者数が 700人を超え、感染の波である第1波のピークとなった。

その後感染が落ち着いたのも束の間、8月には新規感染者数が約1,600人に達し、国内の医療機関を第2 波が襲った。大雄会は7月から第一病院9階、総合病院南館6階に加え、総合病院中館2階とICUでも感染者を受け入れたが、感染者の増加は止まらず、8月には第一病院9階が満床となった。ICUには陰圧テントが設置され、重症者には気管挿管を開始するなど、患者の重症化傾向に伴って対応は物々しさを増した。

その後感染が落ち着いたのも束の間、8月には新規感染者数が約1,600人に達し、国内の医療機関を第2 波が襲った。大雄会は7月から第一病院9階、総合病院南館6階に加え、総合病院中館2階とICUでも感染者を受け入れたが、感染者の増加は止まらず、8月には第一病院9階が満床となった。ICUには陰圧テントが設置され、重症者には気管挿管を開始するなど、患者の重症化傾向に伴って対応は物々しさを増した。

防護服を着た医師

陰圧テントが設置されたICU

新型コロナウイルス感染症重症者への対応

2020(令和2)年9月中頃には、感染の波が一旦収まったかに見えたため、政府の主導によって景気振興策である「GO TOイート」や「GO TOトラベル」が実施されるなど、国内全体が小康状態となった。しかし10月後半から感染者は増加し始め、2021(令和3)年1月には新規感染者数が約8,000人に達し、2度目の緊急事態宣言が発令された。それまでは会食や接待を伴う飲食店が主な感染経路であったが、第3 波と呼ばれるこの時期には家庭内での感染が増え、中高年・高齢者の感染が急増。そのため、重症化の傾向に拍車がかかった。

大雄会でも2021(令和3)年1月に、重症者2名に対応するために ICUを4床に制限。さらに2月には、総合病院南館6階に重症者を集約することを決定した。それでも重症化の波は止まらず、第4波に差し掛かる4月には、ICUを新型コロナウイルス感染症専用病床とした。従来のICU機能はHCUへと移転させ、新型コロナウイルス感染症以外の重症患者向けの病床は、24床から16床へと減らさざるを得なかった。その後、第一病院9階の新型コロナウイルス感染症専用病棟の稼働を再開。さらに法人内全体で新型コロナウイルス感染症向け病床を、ICUと総合病院南館6階で8床から11床へ、そして第一病院9階を2床から4床へ、それぞれ増床した。総合病院北館3階回復期病棟でも通常病床を20床から10床へ縮小し、感染対策用スペースに充てた。

さらに同年5月には、ICUを新型コロナウイルス感染症専用とするための改装を実施。大雄会は、重症化の傾向をたどる新型コロナウイルス感染症患者をキャパシティの限界まで受け入れ、診療を続けた。

大雄会でも2021(令和3)年1月に、重症者2名に対応するために ICUを4床に制限。さらに2月には、総合病院南館6階に重症者を集約することを決定した。それでも重症化の波は止まらず、第4波に差し掛かる4月には、ICUを新型コロナウイルス感染症専用病床とした。従来のICU機能はHCUへと移転させ、新型コロナウイルス感染症以外の重症患者向けの病床は、24床から16床へと減らさざるを得なかった。その後、第一病院9階の新型コロナウイルス感染症専用病棟の稼働を再開。さらに法人内全体で新型コロナウイルス感染症向け病床を、ICUと総合病院南館6階で8床から11床へ、そして第一病院9階を2床から4床へ、それぞれ増床した。総合病院北館3階回復期病棟でも通常病床を20床から10床へ縮小し、感染対策用スペースに充てた。

さらに同年5月には、ICUを新型コロナウイルス感染症専用とするための改装を実施。大雄会は、重症化の傾向をたどる新型コロナウイルス感染症患者をキャパシティの限界まで受け入れ、診療を続けた。

院内クラスターの発生と収束

諸事情から新型コロナウイルス感染症患者を積極的に診療しない民間病院も少なくない中、発生当初から患者を受け入れてきた大雄会。徹底した感染対策を続けてきたものの、2020(令和2)年 8月には職員で最初の感染があり、その後も感染は続いていた。しかし職員の努力もあり、院内でのクラスター(集団感染)は発生していなかった。ところが2021(令和3)年6月、初めて総合病院内で患者のクラスターが発生する。総合病院はすぐさま救急の受け入れを停止し、新規診療予約も停止。クラスターが発生した南館には入院制限を行った。このクラスターによる感染者は35名に及んだ。これ以上の感染の広がりを防ぐため、院内では、患者はもちろん、職員にも抗原検査と隔離・PPE着用等の感染対策を徹底して行い、7月末にようやくクラスターが収束。収束後には、救急や入院の受け入れが再開され、南館の入退室制限も解除された。

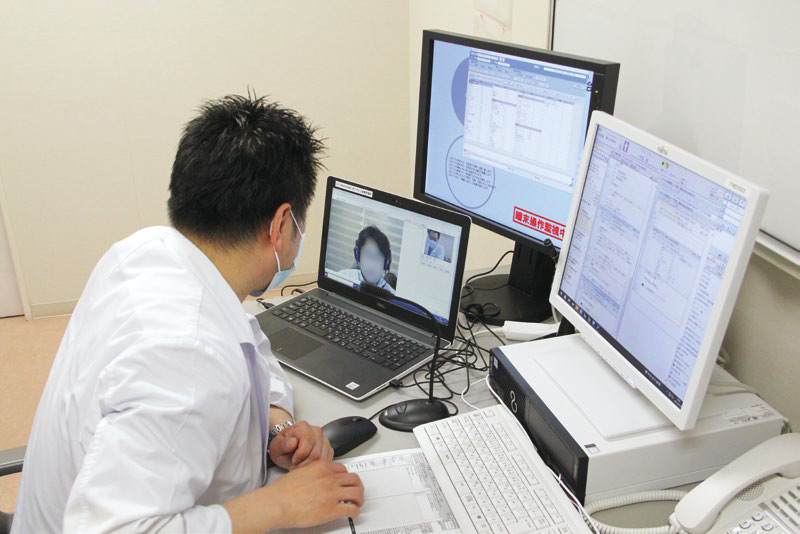

新型コロナウイルス感染症以外の診療

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる一方で、大雄会は地域の中核病院として、それ以外の診療も続けていかなければならない。しかし、多くの職員が新型コロナウイルス感染症対応にあたる中で、感染対策を行いながら普段の診療を維持するのは並大抵の苦労ではなかった。また、感染拡大を防ぐため、来院者を制限する必要もあった。

2020(令和2)年4月にはまず、緊急性の低い診療手術を制限。第一病院、ルーセントクリニックの健診も停止した。大雄会は制限された外来診療の代替措置として、いち早く4月からオンライン診療を開始。また、クリニックに検温アラームシステムと発熱外来を設置し、6月には発熱外来がクリニックに集約。第一病院、ルーセントクリニックの健診も再開された。こうした日々移り変わるイレギュラーな体制の中で、8月には総合病院の職員の感染によって該当の診療科の外来が完全に停止する日もあった。10月には産科受診者で希望する妊婦にPCR検査を実施した。しかし、その後も感染の波に伴って診療状況は変化し、2021(令和3)年1月には再び診療制限を実施せざるを得なかった。

オンライン診療風景

院内感染を防ぐため、入院患者などへの面会制限も刻一刻と変化した。2020(令和2)年2月には、親族のみ30分の面会が許され、4月には検温と許可証が必要となった。しかし感染が広がるにつれて条件は厳しくなり、5月には不要不急の面会を禁止。半年後の11月にようやく、2名15分という条件付きながら面会が再開した。しかし翌月には再び面会禁止に。病棟で過ごす患者は、新型コロナウイルス感染症によって家族や親しい人との交流を奪われた。

アウンの対応

アウンも同様に、面会の禁止によって大きな影響を受けた。2020(令和2)年2月には、まず施設の各種行事が中止となる。アウンでの生活を豊かなものとしてきた活動が大きく制限された。しかし、アウンは地道な対策によって感染者が発生した場合にも迅速に対応できるよう、3月にマスク、ゴーグル、エプロン、手袋を完備し、4月には面会禁止となった家族へメッセージカードを送った。5月にはオンラインでの面会を開始し、家族などとの交流の機会を画面越しではあるが回復させた。しかし、12月には職員の感染が判明し、2021(令和3)年1月にはデイケア利用者からも陽性者が出るなど、緊張は続いた。

オンライン面会

医療物資の不足と寄付

パンデミックによって社会活動全体は大きく変化し、生活様式も変貌を遂げた。マスクの常時着用も、その一つである。2020(令和2)年2月には早くも国内でマスクが不足し始め、買い占めや転売が横行した。マスク不足はその後も続き、4月には政府から布マスクが配布された(通称:アベノマスク)。マスクをはじめとする医療物資の不足は、その後も継続する。本格的に患者を受け入れ始めた4月以降、大雄会ではフェイスシールドや防護服を着用して診療にあたり、飛沫感染対策のために院内には透明のシートを張り巡らせたが、物資は慢性的に不足した。そこで当初は、防護具を院内で製作することもあった。

透明のシートを張った院内

院内で製作した防護具

こうした窮状を見かねて、また日々過酷な状況で対応にあたる医療者を支援しようと、医療物資の寄付が相次いだ。企業や団体、個人からの寄付は続き、物資の逼迫の中での診療の助けとなっただけでなく、大雄会への期待や感謝を感じられる支援となった。

職員への影響・対策

業務量の増大や業務自体の変化、感染のリスクを避けるための行動制限など、医療従事者は過酷な労働や精神的なストレスにさらされた。大雄会においても、職員の負担は小さいものではなかった。2020(令和2)年3~4月には介護実習生、医療実習生の受け入れを停止。同時期には子どもの休校措置で出勤できない職員が出たため、病院がその子どもを預かった。重症者が増え、防護服を着ての対応に疲弊する中で、9月には職員にストレスチェックを実施。看護師をはじめとする職員の状況を把握し、産業医による面談も実施し、ケアと対応に努めた。

ワクチン接種の推進

日本だけでなく、世界中が新型コロナウイルスに対して防戦一方を強いられる中、待ち望まれていたのがワクチンである。感染を予防し、重症化を防ぐためには、防戦にも武器が必要だった。

2021(令和3)年2月にファイザー社のワクチンが日本で特例承認されると、大雄会はすぐさまワクチン専用冷凍庫を設置。3月に職員の接種を開始した。さらに外部への接種を想定したさまざまな予行演習を行い、4月には院外の医療従事者、6月からは高齢者へと接種を続けた。総合病院の1階の紹介外来では、週500人の職員接種を行った。さらに8月になると12歳以上への接種も開始。

2021(令和3)年2月にファイザー社のワクチンが日本で特例承認されると、大雄会はすぐさまワクチン専用冷凍庫を設置。3月に職員の接種を開始した。さらに外部への接種を想定したさまざまな予行演習を行い、4月には院外の医療従事者、6月からは高齢者へと接種を続けた。総合病院の1階の紹介外来では、週500人の職員接種を行った。さらに8月になると12歳以上への接種も開始。

職員接種を受ける伊藤伸一

高齢者へのワクチン接種

全国での大規模なワクチン接種が滞りなく実施されるように、6月からは職域接種と呼ばれる職場での接種や大規模会場での接種が推進された。打ち手が足らず、トレーニングを受けた歯科医師なども接種に駆り出された甲斐もあって、7月には全国の高齢者の2回接種率が8割を超えた。大雄会も9月から、尾張一宮駅前ビルの集団接種に参画した。診療に追われる中、医師・看護師・メディカルスタッフ・事務等の体制を組んで、平日の毎日行うものや日曜日のものなど接種は続いた。

人間はワクチンという武器を得たが、当然ながらウイルスのまん延を一発で収束させるものではない。ワクチン接種が続く中、7月から感染者は増加に転じ、国内は第5波にさらされる。これを受け東京都などには緊急事態宣言が発令されたが、7月末には1年延期された東京五輪が開幕した。オリンピック開催の一方で国民へのワクチン接種は順調に進み、接種を終えた高齢者の重症者に占める割合は低下していった。しかし、まだ2回目接種を終えていない若年層の重症者が増加し、9月には全国で2,000人を超え、過去最多を更新。大雄会では濃厚接触検査や自宅療養者等陽性者外来を開始した。

ポストコロナに向けて

政府は第5波を受けて、2021(令和3)年11月に「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」を示した。待ち望まれたワクチンの接種が進み、治療薬の認可・重症者への使用も始まる中、医療体制をさらに強化することを決めたのだ。同年末から感染者は増加し第6波が日本を襲ったが、変異株オミクロンが感染の中心となったことで、入院や重症化、致死率は減少。第5波の2倍の感染力を想定した医療体制整備の取り組みもある程度奏功し、重症者病床の逼迫は以前より改善した。

大雄会においても、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの先を見据えた戦略を描くことになる。2022(令和4)年1月には陽性者外来をスクリーニング外来に変更した。また2023(令和5)年3月から第一病院、 5月から総合病院での面会が再開された。

新型コロナウイルス感染症は流行当初から感染症法上の2類相当に位置付けられ、行政によるさまざまな管理が必要とされてきたが、重症化率が低下し、医療体制もある程度万全となった2023(令和5)年5月から、季節性インフルエンザなどと同じ5類へと移行し、一般的な感染症として対処することになった。新型コロナウイルスは世界で撲滅されたわけではないが、重症化や死に至るリスクは低下し、ワクチンや自然感染によって集団免疫が獲得されつつある中、感染を理由に社会活動を制限する時期は、ようやく終わりを告げたと言えよう。

大雄会においても、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの先を見据えた戦略を描くことになる。2022(令和4)年1月には陽性者外来をスクリーニング外来に変更した。また2023(令和5)年3月から第一病院、 5月から総合病院での面会が再開された。

新型コロナウイルス感染症は流行当初から感染症法上の2類相当に位置付けられ、行政によるさまざまな管理が必要とされてきたが、重症化率が低下し、医療体制もある程度万全となった2023(令和5)年5月から、季節性インフルエンザなどと同じ5類へと移行し、一般的な感染症として対処することになった。新型コロナウイルスは世界で撲滅されたわけではないが、重症化や死に至るリスクは低下し、ワクチンや自然感染によって集団免疫が獲得されつつある中、感染を理由に社会活動を制限する時期は、ようやく終わりを告げたと言えよう。

未来へ向けた新体制へ

老人保健施設アウン30周年

2021(令和3)年、老人保健施設アウンが開所から30周年を迎えた。利用者と職員に紅白まんじゅうが配られ、これまでの歩みを祝った。超高齢社会に先んじて造り上げられた大規模かつ質の高い介護施設は、当初の目論見通り30年を迎えるに至った。また、30 年の歴史を重ねる中で、高齢者が安心して暮らす場所としてだけでなく、地域の在宅介護を支える地域包括ケアの中核拠点としても存在感を発揮するまでに成長した。大雄会、そしてアウンにとって、これからの高齢者医療・福祉のニーズに応じた発展を誓う節目となった。

アウン30周年の紅白まんじゅう

新体制で「シン大雄会創成プロジェクト」を推進

大雄会は、創立100周年を間近に控えた2022(令和4)年、経営陣を新たにした。

高田基志…社会医療法人大雄会統括院長/ CIO /総合大雄会病院院長(COO)[新任]

伊藤雄二…大雄会クリニック院長[新任]

西村亮彦…法人本部長[新任]

宮部浩道…総合大雄会病院副院長[新任]

日比野友也…医療技術部局長[新設]

国が進める「地域医療構想、医師の働き方改革、医師偏在対策」のいわゆる三位一体改革や、周辺の医療機関との競合などにより厳しさを増す環境下で、強固な経営体制によって次の100 年を目指すための刷新である。同年5月には、中日新聞朝刊に「いのち輝く、みらいをつむぐ。」の全面広告を掲載。女性をキービジュアルに据え、優しく親しみやすい雰囲気をアピールし、時代の流れに応じて変化する姿勢を伝えると同時に、これまで紡いできた命・安全・安心・信頼を未来につなげる意思表明にもなった。

伊藤雄二…大雄会クリニック院長[新任]

西村亮彦…法人本部長[新任]

宮部浩道…総合大雄会病院副院長[新任]

日比野友也…医療技術部局長[新設]

国が進める「地域医療構想、医師の働き方改革、医師偏在対策」のいわゆる三位一体改革や、周辺の医療機関との競合などにより厳しさを増す環境下で、強固な経営体制によって次の100 年を目指すための刷新である。同年5月には、中日新聞朝刊に「いのち輝く、みらいをつむぐ。」の全面広告を掲載。女性をキービジュアルに据え、優しく親しみやすい雰囲気をアピールし、時代の流れに応じて変化する姿勢を伝えると同時に、これまで紡いできた命・安全・安心・信頼を未来につなげる意思表明にもなった。

2022年5月21日、中日新聞に掲載された全面広告

新体制によって新たな100 年を目指して歩み始めた大雄会は、「シン大雄会創成プロジェクト」を発表する。このプロジェクトでは、1)総合大雄会病院を高度急性期・急性期に、大雄会第一病院を亜急性期・回復期に特化し、機能分化を進めることで医療資源の有効活用を可能にする。2)人口構造の変化による疾病の変化、たとえば急性疾患より慢性疾患の患者や療養需要が増えるなどの、時代のニーズに応えた医療環境を整える。 3)地域の医療機関との連携を深め、地域全体の医療を向上させる、といった目標を掲げている。加えて、医療の質を向上させながら、さらなる効率化にも着手し、医師の働き方改革にとどまらず、全職員の就労時間の短縮・給与所得の引き上げを目指すこととした。

ドクターカー導入

「シン大雄会創成プロジェクト」によって、総合病院を高度急性期・急性期病院に特化する方針が打ち出されたが、その少し前から同院では救急医療のさらなる充実を目指してドクターカーの導入を検討していた。しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、プロジェクトは滞っていた。

ドクターカー

感染症への対策が進んだ2022(令和4)年12月、大雄会は一宮市とドクターカー運用に関する協定(医師等の出動要請に関する協定書)を締結。平日9時から17時まで、医師1名、看護師1名、医療スタッフ2名での稼働体制を立ち上げた。これにより、医師が現場に行っていち早く必要な処置をする「プレホスピタルケア」の充実を図った。たとえば心停止時や脳卒中への迅速な投薬によって、救命率の向上や後遺症の低減を目指せる。さらに患者家族との現場でのコミュニケーションも、治療の助けとなることがある。医師が病院到着までに患者に触れるメリットは非常に大きいのだ。いまだ体制は盤石ではないが、「病院から歩いて帰れる患者を増やす」ため、今後も消防本部との連携強化やスタッフの拡充、稼働時間の拡大を進めていく。

大江棟と第一病院東西新棟の竣工

「シン大雄会創成プロジェクト」に示されたとおり、大雄会は医療の質を向上させるため、職員の労働環境改善にも着手した。その皮切りとして、職員向けの機能が盛り込まれた新棟建設が進められた。

まず、総合病院前の国道155号線を挟んだ南側に大江棟を新設。職員向けの更衣室、職員の休憩スペース、実習生の研修スペースを設けるため、 2023(令和5)年11月から使用を開始した。

まず、総合病院前の国道155号線を挟んだ南側に大江棟を新設。職員向けの更衣室、職員の休憩スペース、実習生の研修スペースを設けるため、 2023(令和5)年11月から使用を開始した。

大江棟外観

また、第一病院においても、職場環境の改善と各種機能の充実を図るため、2023(令和5)年9月、新たに2棟の建設と既存棟の改修を開始した。東側の新棟には、カフェや更衣室、学生用の実習室・図書館、休憩スペースや会議室を設置した。また西側の新棟は厨房と管理部門、4階には既存棟から延伸した健診センターを設ける。既存棟においては、5~7階の病棟を改修し、2024(令和6)年夏には、2階の泌尿器科と形成外科外来をクリニックに移設した上でリハビリ室を新設。さらに1階に新生訪問看護ステーション、3階に連携室やMSW、4階に健診センター、8~9階に回復期リハビリ病棟、10階に内視鏡室を移設・改修予定である。働く環境の改善によって、各職員のモチベーションや仕事の質の向上が期待される。

※2025年10月現在、第一病院の全ての改修が完了しました。詳しくはこちら

※2025年10月現在、第一病院の全ての改修が完了しました。詳しくはこちら

DMATを石川県へ派遣

地域の急性期医療を支える大雄会は、その機動力と人材を生かして、みたび被災地にも手を差し伸べた。2024(令和6)年1月1日、石川県能登半島を震度7の地震が襲った。愛知県から派遣要請を受けた大雄会は、1月3日未明にDMATを派遣。約72時間の救援活動を終え、1月6日に帰院した。その後も活動は続き、計3隊のチームを派遣した。また、その間に石川県から4名の被災者受け入れも行った。

石川県に派遣された DMAT

アミロイドPETと「レカネマブ」治療の開始

高齢化が進む中で、さまざまな不和を引き起こす認知症はある種の社会問題になっている。現在根本的な治療法はないが、アルツハイマー病による軽度の認知症の進行を抑える新薬「レカネマブ」が保険適用となり、大雄会はこの治療を開始した。

それに先立って2024(令和6)年3月、アミロイドPET検査を開始。これは脳内に蓄積したアミロイドβ蛋白を可視化するもので、レカネマブの適用要否を判断するための検査である。同年4月には尾張西部医療圏と隣接する医療圏で初めて、レカネマブの投与も開始した。大雄会は「シン大雄会創成プロジェクト」にもうたわれた人口構造の変化による疾病の変化にも対応し、高齢者医療でも地域をリードしていく。

それに先立って2024(令和6)年3月、アミロイドPET検査を開始。これは脳内に蓄積したアミロイドβ蛋白を可視化するもので、レカネマブの適用要否を判断するための検査である。同年4月には尾張西部医療圏と隣接する医療圏で初めて、レカネマブの投与も開始した。大雄会は「シン大雄会創成プロジェクト」にもうたわれた人口構造の変化による疾病の変化にも対応し、高齢者医療でも地域をリードしていく。

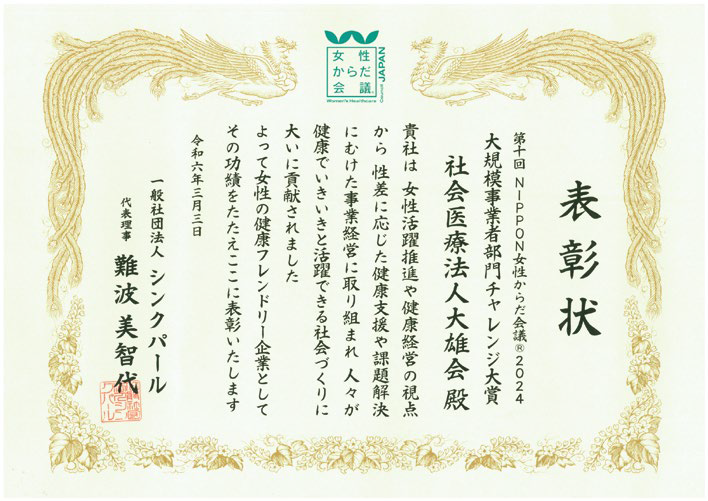

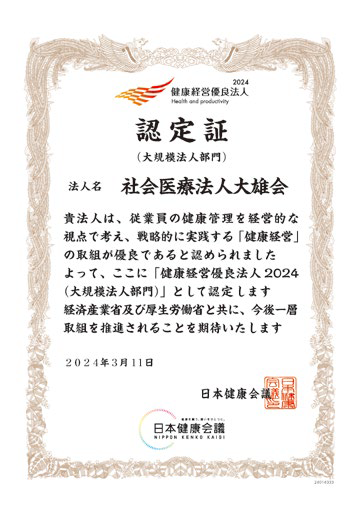

健康経営優良法人に認定、女性からだ会議®チャレンジ大賞を受賞

新たな100年を見据えた「シン大雄会創成プロジェクト」によって動き出した大雄会は、早くもその姿勢が評価されている。

たとえば2024(令和6)年3月に次世代女性の健康や予防医療に取り組む活動・団体を表彰する「NIPPON女性からだ会議®2024」のチャレンジ大賞を受賞。女性を含めた職員の働きやすさを考えた施策や、女性の健康・からだへの知識を得る機会設定、メンタルヘルス対策が評価を得た。院内には性犯罪被害者の支援を行う、愛知県警「ハートフルステーション」が開設されており、これも評価の対象となった。また、女性総合外来(性差医療)の開設やPHR(パーソナルヘルスレコード)を活用した、健康管理についても取り組みを進める予定だ。

女性からだ会議®賞状

健康経営優良法人認定証

同月には、「健康経営優良法人 2024(大規模法人部門)」にも認定されている。「職員が心身共に健康でいること、そして働きたいと思える職場であることが、患者さまやご利用者さまへの、より良い医療・介護の提供につながる」という思いをもとに、職員の働きがいや処遇改善を目指した取り組みが評価を受けた。

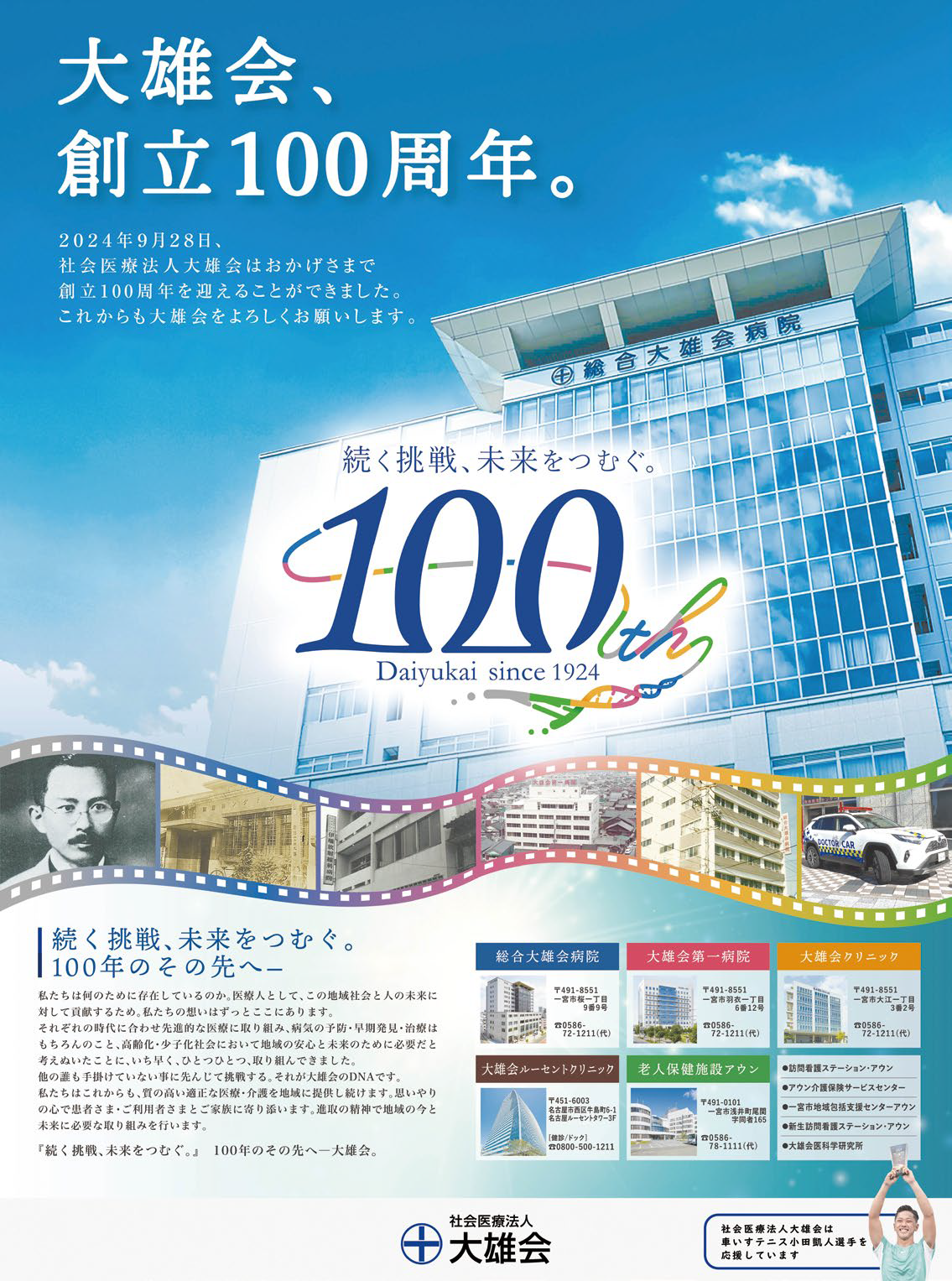

創立100周年を迎えて

大雄会の源流は、大正時代の岩田医院にまでさかのぼる。初代院長の伊藤郡二は、開業当初より研究にも力を注ぎ、最新の医学を求めて研鑽を重ねた。戦火を乗り越え、医院の再建を果たすと、大雄会は放射線の先端医療を取り入れながら、日本社会の高度成長に後押しされるように、施設・設備・人員の拡充を続けていく。さらに高齢化が進む社会で求められる医療を模索し、災害やパンデミックに直面する中で、地域医療の果たすべき役割を追求してきた。

開業から100年、「医学とは研究心を持って治らないものを治せるようにすること」という郡二の精神、そして「比叡号」導入に始まる「進取の精神」を受け継ぎながら、大雄会は医療の変化の荒波の中で、新たな100年に向かって漕ぎ出していく。

開業から100年、「医学とは研究心を持って治らないものを治せるようにすること」という郡二の精神、そして「比叡号」導入に始まる「進取の精神」を受け継ぎながら、大雄会は医療の変化の荒波の中で、新たな100年に向かって漕ぎ出していく。

創立100周年を迎えた2024年9月28日、中日新聞に掲載された全面広告