リーマンショックや東日本大震災、熊本地震など、経済状況の悪化や自然災害が相次いで発生。そのような社会背景の中で、大雄会は自分たちの医療の意義を改めて追求し、社会医療法人として、地域の中核病院として、そして高度な医療を提供する急性期病院としての使命を果たしていく。

総合大雄会病院の統廃合

新南館の竣工

2000(平成12)年頃から構想を重ね、クリニックの開設による機能の移転など、段階を踏んでリニューアルを進めてきた総合病院。ついに2006(平成18)年3月、新たな南館が竣工した。急性期病院としての機能強化を目的として、高次救急医療/高度先進医療/機能連携/予防医療を推進する拠点が確立されたのである。

新南館は、救急外来機能を強化。手術室を4室から8室へと増やし、臓器移植手術を視野に入れた2室続きの大型手術室も備えた。そして将来の救急搬送を見据えて、屋上にはヘリポートを建設した。また、病棟を機能別に配備し、循環器系フロアには循環器内科と心臓外科、消化器系フロアには消化器内科と外科を置いた。さらに紹介外来も南館に開設。患者を中心に医療スタッフが集まる形である。他にも、より働きやすい環境づくりのため、職員の意見を取り入れ、休憩室設置や動線の見直し、さらに療養スペースの拡大も実現された。

新南館は、救急外来機能を強化。手術室を4室から8室へと増やし、臓器移植手術を視野に入れた2室続きの大型手術室も備えた。そして将来の救急搬送を見据えて、屋上にはヘリポートを建設した。また、病棟を機能別に配備し、循環器系フロアには循環器内科と心臓外科、消化器系フロアには消化器内科と外科を置いた。さらに紹介外来も南館に開設。患者を中心に医療スタッフが集まる形である。他にも、より働きやすい環境づくりのため、職員の意見を取り入れ、休憩室設置や動線の見直し、さらに療養スペースの拡大も実現された。

総合病院新南館外観

屋上に建設されたヘリポート

中館の改修、桜分院の閉鎖

新南館竣工の次は、中館の改修である。中館の入院患者の一部を桜分院に移動し、さらに桜分院と中館から新南館へも移動した。このように入院患者を完全に移動した上で、中館を閉鎖して工事が開始され、同2006(平成18)年9月に改修が終了した。桜分院の入院患者は南館と中館に移動し、南館の患者の一部も改修された中館へ戻った。このように押し出し式で患者を移動させながら、中館の使用を開始した。改修後の中館には、回復期リハビリテーションや悪性腫瘍系、小児科の病棟、歯科口腔外科外来、放射線科、リハビリテーション科が置かれ、地下には核医学センターを設けた。

改修された総合病院中館外観

現在の管理棟外観

一方、リニューアル中の病棟機能の受け皿として活用されてきた桜分院は、役割を十分に果たし閉鎖され、その後法人本部や事務系部署が集約する管理棟として使われることになった。また第一病院は、専門性の高い単科病院としての機能を担い、予防医療の観点から健診の充実も掲げられた。機能とロケーションを整理する観点で、2009(平成21)年には眼科を総合病院から第一病院へ移設した。

これをもって10年以上にわたって実施されてきた総合病院のリニューアルが達成され、新たな大雄会病院群が次なる使命に向けて歩み始めた。

これをもって10年以上にわたって実施されてきた総合病院のリニューアルが達成され、新たな大雄会病院群が次なる使命に向けて歩み始めた。

中核病院としての発展

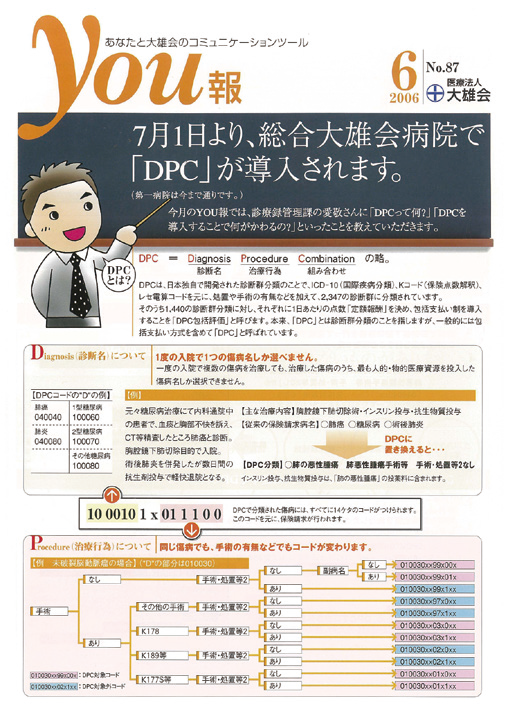

DPC対象病院の認定

2000年代に入ると良質な医療を効率的に提供していく観点から、これまで慢性期医療を中心に進められてきた入院医療の包括的評価「DPC(Diagnosis Procedure Combination/診断群分類別包括評価)」が拡大することとなった。全国共通の診断群分類によって、地域間・病院間の診療行為を比較して見直し、効率化を図ることが目的であった。急性期医療を担う病院はDPCの採用を求められ、2006(平成18)年に総合病院もこれを導入。制度開始前後の勉強会には多くの職員が参加し、大きな混乱もなく新制度に則った運用がスタートした。

DPC導入の際の職員向け院内報「You報」

大雄会クリニックの夕診を廃止

大雄会は地域医療との連携が求められる中で、急性期医療を担う役割を明確にするために、一般外来と紹介外来を分離した。新たに竣工した総合病院南館に紹介外来を集約し、2006(平成18)年には大雄会クリニックで行っていた夕診を廃止することとした。これによって従来の形での外来機能は縮小したが、大雄会クリニックはより専門的な外来として、そして南館入院への窓口として役割を果たしていくことになる。

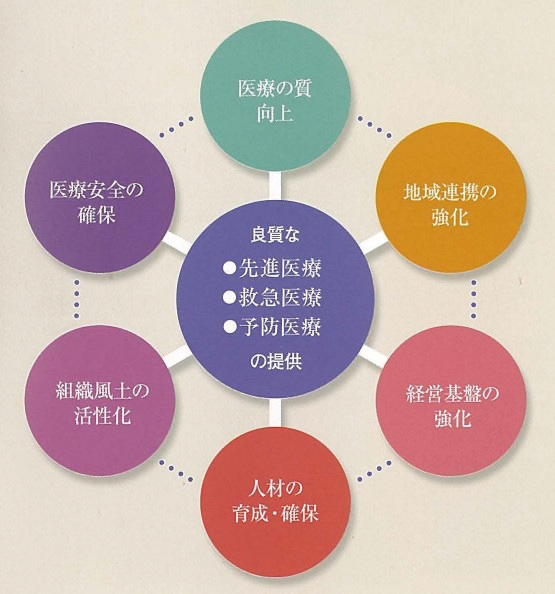

社会医療法人認定に向けて新たな理念とビジョンを策定

新基本理念説明会を開催

2008(平成20)年、いわゆるリーマンショックによって世界的に経済状況が悪化し、日本も不況に陥った。医療分野は比較的景気に左右されないと言われるものの、急速な景気の悪化に病院ですら経営が危ぶまれる状況となった。こうした厳しい環境下にあっても、大雄会は変わらず理想とする医療を追求するため、2009(平成21)年に新しい理念を打ち出した。総合病院南館竣工などのリニューアルが完了し、救命救急センターの認可が見込まれる中で、改めて大雄会の目指す医療と中期ビジョンを示したものである。

- 使 命:人類を救う

- 基本理念:私たちは思いやりの心を持って、患者さま中心の良質な医療を提供します。

- 基本方針:私たちは、良質な先進医療、救急医療、予防医療を提供します。

- 重点項目:私たちは基本方針の実現に向けて、以下の項目に重点的に取り組みます。医療の質向上、医療安全の確保、地域連携の強化、組織風土の活性化、人材の育成・確保、経営基盤の強化

基本理念に新たに追加された「患者さま中心の」という言葉には、患者の言いなりではなく、患者にとって最良の医療を提供する、という思いを込めた。また、経営基盤の強化、組織風土の活性化、人材の育成・確保が重点項目に加わり、磐石な体制のもとでいびつなセクショナリズムを排し、部署間の連携を深め、そのための人材確保にも努めることを目指した。

さらに、中長期ビジョンも掲げ、先進医療、救急医療、予防医療分野を核とした地域の保健医療ネットワークの中核施設を目指すことを目標とした。具体的には、愛知県地域がん診療連携拠点病院への指定や、高度急性期病院として機能を保つため500床への増床、腎総合医療センターの開設、創傷ケアの充実、さらに大雄会クリニックの専門外来充実などである。

さらに、中長期ビジョンも掲げ、先進医療、救急医療、予防医療分野を核とした地域の保健医療ネットワークの中核施設を目指すことを目標とした。具体的には、愛知県地域がん診療連携拠点病院への指定や、高度急性期病院として機能を保つため500床への増床、腎総合医療センターの開設、創傷ケアの充実、さらに大雄会クリニックの専門外来充実などである。

基本方針と重点項目の相関イメージ図

これらの目標達成への道標として、2007(平成19)年に第5次医療法で定められた「社会医療法人」への認定も目指すこととした。社会医療法人の認定を受ければ自治体などの公的病院と並び立ち、公共性の高い医療を提供する法人であるというお墨付きを得たと言える。認定要件は厳しいが、地域社会への貢献を追求することと、公的な支持を得て安定的な経営を続けることを両輪として動かし、さらなる発展を目指すのに必要な法人格であると考えた。新たなビジョンのもと、大雄会は動き出していく。

地域医療支援病院の認可

新たな理念を掲げた大雄会は、2011(平成23)年に地域医療支援病院の認可を受けた。これは、地域の病院や診療所、歯科医院を後方支援する機能を持つ医療機関に与えられるもので、2010(平成22)年10月時点の愛知県では9施設のみが認定。改めて地域医療における大雄会の意義を示すものとなった。

認可にあたっては地域医療連携室が大きな役割を果たし、それまでの紹介データの蓄積や実績などが評価された。また開放病床の運用実績を高めることに注力した上で、登録医への情報提供や、一宮市医師会でのPRなども地域の医療機関から協力を得る一助となった。認可後には、登録医をはじめとする関係者を招いて講演会・懇親会を行った。地域医療との連携によって、機能分担をしっかりと果たす素地が築かれた。

講演会での伊藤伸一

社会医療法人に認定

2012(平成24)年、大雄会は救急医療等の事業に関する認定要件のうち、救急医療・災害医療・小児救急医療の3つを満たしたことで、社会医療法人に認定された。同年、総合病院院長に伊藤伸一が、第一病院院長に堀江正宣が就任し、大雄会の医療の理想を追い求めることで、さらに公共性が高い医療を提供する法人となることを誓った。

救命救急センターの発足

初のヘリ搬送

2006(平成18)年の総合病院南館竣工から1年半が経った2007(平成19)年、初めてヘリポートが活用された。小児患者の、ヘリによる静岡県への緊急搬送である。総合病院が一宮消防本部を通じて、県の防災ヘリに出動要請。専門の医療措置を必要とする患者を乗せて、静岡県立こども病院まで40分ほどで運んだ。ドクターヘリは県内では1機しかなく、代わりに防災ヘリを稼働した形であった。一刻を争う救急医療において、ヘリポートが真価を発揮した最初の好例となった。

稼働した防災ヘリ

救命救急センターの三次指定

1990年代後半から構想していた救命救急センターの開設は、総合病院が急性期病院としての機能を充実させ、地域医療の中核としての責務を果たすために必要不可欠な要素であった。1997(平成9)年の脳卒中センター開設、2001(平成13)年の救命救急センター設置委員会の立ち上げ、そして2006(平成18)年の南館新築によって、集中治療専門医が常駐するICU、ワンフロアを使った手術室、屋上ヘリポートの実現と、ソフト・ハード両面で長年準備を重ね、いよいよ計画を実らせる時が近づいていた。

ところが2007(平成19)年、尾張西部圏域保健医療福祉推進会議で、総合病院の推薦決定が延期される。当時一宮市民病院も候補とされており、同医療圏内に並び立つことに難色が示されたのだ。認可指定のない中で、「総合大雄会病院救命救急センター」は実質稼働した。その後は協議会に対するプレゼンテーション、マスコミへの広報などを続け、2008(平成20)年にようやく推薦を得ることができた。さらに2009(平成21)年には、救急用のMRIも導入した。

ところが2007(平成19)年、尾張西部圏域保健医療福祉推進会議で、総合病院の推薦決定が延期される。当時一宮市民病院も候補とされており、同医療圏内に並び立つことに難色が示されたのだ。認可指定のない中で、「総合大雄会病院救命救急センター」は実質稼働した。その後は協議会に対するプレゼンテーション、マスコミへの広報などを続け、2008(平成20)年にようやく推薦を得ることができた。さらに2009(平成21)年には、救急用のMRIも導入した。

救命救急センター

テレビ取材

大雄会は救命救急センター認可後を視野に入れて、2008(平成20)年に「集中治療専門医研修施設」、2010(平成22)年には「救急科専門医指導施設」として認定を取得した。大雄会の救命救急センターでキャリアを重ねれば、専門医として資格取得が可能になる。志ある若手医師の育成・確保の土壌が整ったとも言えよう。

当初の構想から十数年を経た2010(平成22)年、総合病院はとうとう救命救急センターの三次指定を受ける。多くのハードルを乗り越え、職員の心を一つにし、ようやくつかんだ大きな地位であった。そしてここから、複数の医療領域にわたる高度な救急医療を24時間体制で提供するという、3次救急の使命を果たす奮闘が始まった。

当初の構想から十数年を経た2010(平成22)年、総合病院はとうとう救命救急センターの三次指定を受ける。多くのハードルを乗り越え、職員の心を一つにし、ようやくつかんだ大きな地位であった。そしてここから、複数の医療領域にわたる高度な救急医療を24時間体制で提供するという、3次救急の使命を果たす奮闘が始まった。

ミャンマーでの地位確立

ヤンゴン第一医科大学より名誉教授を授与

地域における救急医療の中核として存在感を増す一方で、地道に続けてきたミャンマーへの国際支援も実を結び始めていた。2006(平成18)年、ヤンゴン第一医科大学より、放射線科診療部長伊藤哲に名誉教授が授与された。ミャンマー放射線学会などでの講義やヤンゴン総合病院での指導によって、現地の医師に知識や経験を教示してきたことが大きく評価された。

授与式での伊藤哲(右)

講義を行う伊藤哲

ミャンマー保健省と覚書締結

2007(平成19)年にはミャンマー保健省庁舎にて、ミャンマー保健省と覚書を締結。大雄会はこの覚書に沿って支援を続けていく意思を固めた。医療機器の提供や現地医療スタッフへの講義、また機器のメンテナンスなど支援が続いたが、実際の症例に触れる機会が乏しかったため、2008(平成20)年からはミャンマーの医師を大雄会へ招き、研修を行った。最新の機材に触れて実際の症例を体験しながら学ぶ機会は、非常に貴重であっただろう。その後も2012(平成24)年まで毎年研修を行い、研修を受けた医師は5名、放射線技師は2名を数える。

覚書締結

大雄会で研修を受けるミャンマーの医師

ヤンゴンでの日本人向け診療開始

大雄会からミャンマーへの医療支援は続き、十数年に渡って現地の医療機関や医療者をサポートした。そして今度は大雄会が主体となり、ミャンマーでの診療を開始することになった。2016(平成28)年、ヤンゴンの民間病院であるビクトリア病院併設のレオ・メディケアで、日本人向け診療を開始した。

当時、ミャンマーには在留邦人が約1,300人いたが、最新の医療機器は揃っていなかった。感染症などに罹患する人も多く、その多くが治療のために国境を超えて、シンガポールやタイに通っていた。こうした状況を踏まえて、日本企業の進出が続くミャンマーの最大都市ヤンゴンに大きな医療需要があると見込んだ。内科、小児科、放射線科を標榜して医師の伊藤哲が駐在し、日本人看護師も1名配置した。

当時、ミャンマーには在留邦人が約1,300人いたが、最新の医療機器は揃っていなかった。感染症などに罹患する人も多く、その多くが治療のために国境を超えて、シンガポールやタイに通っていた。こうした状況を踏まえて、日本企業の進出が続くミャンマーの最大都市ヤンゴンに大きな医療需要があると見込んだ。内科、小児科、放射線科を標榜して医師の伊藤哲が駐在し、日本人看護師も1名配置した。

レオ・メディケアと大雄会のスタッフ

予防医療の推進

大雄会ルーセントクリニック開設

1999(平成11)年に竣工したJRセントラルタワーズを皮切りに、2000年代には名古屋駅周辺に大型ビルが次々建設された。2006(平成18)年にはミッドランドスクエア、2008(平成20)年にモード学園スパイラルタワーズ、さらに名鉄百貨店の改装など、再開発の波が名古屋を沸かせていた。ちょうど 2005(平成17)年には愛・地球博が開催され、「元気な名古屋」として活況を見せていた頃であった。

こうした再開発の一環として、2007(平成19)年に駅前の新たなランドマークとして名古屋ルーセントタワーが開業。大雄会は3階の医療フロアに、予防医療の最前線を築こうと考えた。名古屋駅を利用するビジネスパーソンは健康意識が高く、自分の健康や予防医療についても積極的であり、健診利用者は少なくないと予想した。また、非常にアクセスの良い場所で、広いエリアから集患できると目論んだ。開業に際しては、トヨタ自動車株式会社や三菱商事株式会社関連の企業とも協力し、豊田市のトヨタ記念病院との病病連携が実現したことも追い風となった。大雄会は一宮を飛び出し、名古屋都心で予防医療の推進にも漕ぎ出したのである。

こうした再開発の一環として、2007(平成19)年に駅前の新たなランドマークとして名古屋ルーセントタワーが開業。大雄会は3階の医療フロアに、予防医療の最前線を築こうと考えた。名古屋駅を利用するビジネスパーソンは健康意識が高く、自分の健康や予防医療についても積極的であり、健診利用者は少なくないと予想した。また、非常にアクセスの良い場所で、広いエリアから集患できると目論んだ。開業に際しては、トヨタ自動車株式会社や三菱商事株式会社関連の企業とも協力し、豊田市のトヨタ記念病院との病病連携が実現したことも追い風となった。大雄会は一宮を飛び出し、名古屋都心で予防医療の推進にも漕ぎ出したのである。

名古屋ルーセントタワー外観

ルーセントクリニック院内

最新設備へ更新

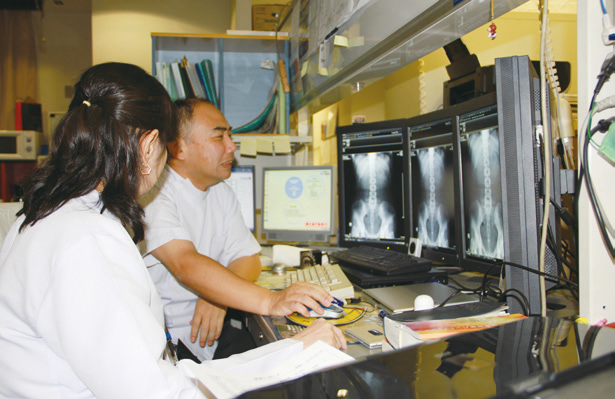

64列マルチスライスCTから320列CTの導入へ

2000年代を迎えて医療機器の進化はめざましく、低侵襲かつ高精度なマシンが次々誕生していた。進化の恩恵にあずかるべく、2006(平成18)年に64列マルチスライスCT を導入。体軸方向に複数の検出器列とデータ収集システムを備えており、心臓など動いている臓器を描出することが可能になった。これによって、これまで比較的リスクが高いカテーテルで検査をするしかなかった狭心症や心筋梗塞に対して、CTでの撮影診断が可能になった。また外来で検査を受けることも可能になり、患者の負担軽減にもつながった。

2006年導入の64列マルチスライスCT

2009年導入の320列CT

画期的なCTの誕生に喜んだのも束の間、3年後の2009(平成21)年には、さらに進化したCT、320列CTが登場する。従来よりも広範囲の撮影が可能になり、頭部や心臓に対して1回転の撮影で検査を終えられるようになった。非常に負担が少ない検査になったため、多くの患者が制限なく検査を受けられるようになり、診断ガイドラインもCT撮影を推奨するものへと変化した。2009(平成21)年、大雄会はこの320列CTを愛知県の民間医療機関として最初に導入した。

リニアックの導入

大雄会では、さらに貪欲に最新鋭の設備を導入していく。2008(平成20)年、放射線治療装置リニアックを導入。強度変調放射線治療(IMRT)によって、照射中の放射線の強さに強弱をつけ集中的に照射を行い、いびつな形の腫瘍に対しても、その形に合わせて放射線を照射することが可能になった。腫瘍をピンポイントで非常に高精度に照射できるようになったと言えるだろう。

大雄会が積極的に導入したこれらの医療機器は、単に診断・治療の精度を高め効率化するだけでなく、診療そのものを抜本的に変える可能性すら持つものであった。

大雄会が積極的に導入したこれらの医療機器は、単に診断・治療の精度を高め効率化するだけでなく、診療そのものを抜本的に変える可能性すら持つものであった。

2008 年導入のリニアック

災害医療への取り組み

地域災害拠点病院の指定

1995(平成7)年の阪神・淡路大震災を受けて、全国に災害医療支援拠点病院が整備されていた。大雄会が地域の中で存在意義を明確化していく中で、2007(平成19)年に総合病院は、この地域災害拠点病院の指定を受けた。南海トラフ地震など、東海地方でも大災害の発生が懸念される中で、地域の拠点病院として病人やけが人を収容する使命を担うものだ。

合同防災訓練

ヘリポート訓練

インフラ面では、非常用発電機が設置され、停電時にも最低 24時間以上供給できるような燃料も準備された。水は井戸や市の水道水から供給され、食料もベッド数×3日分の水と乾パンを常備。災害時にも患者の生命を守る万全の体制が敷かれた。一方、ソフト面での準備にも着手。トリアージ(重症度や緊急度によって傷病者を選別し、治療や後方搬送の優先順位を決めること)のための仕組みづくりを開始した。

同年7月に発生した新潟県中越沖地震では、早速看護師の一人が災害支援ナースとして現地に赴き、被災住民の健康管理、精神援助、環境管理に従事した。

同年7月に発生した新潟県中越沖地震では、早速看護師の一人が災害支援ナースとして現地に赴き、被災住民の健康管理、精神援助、環境管理に従事した。

地域中核災害医療センターの指定

その後も自然災害が頻発する中で、各都道府県に「基幹災害医療センター」、各2次医療圏に「地域中核災害医療センター」が配置されるようになった。地域中核災害医療センターは、救命救急センター指定を受けている病院から選定され、総合病院も2010(平成22)年に指定を受けた。これによって日本DMAT隊員研修を受講することができ、早速同年5月に5名の職員が神戸で開かれた研修に参加した。

神戸でのDMAT研修

東日本大震災の被災地にDMAT派遣

地域中核災害医療センターの指定を受け、DMATの発足からわずか1年足らずの間に実際に被災地に派遣されるとは、隊員も思いもしなかったであろう。2011(平成23)年3月11日、マグニチュード9.0の大地震が東北を襲った。大津波が沿岸の街を破壊し、東日本各地も大きな揺れに見舞われた。東日本大震災の発生である。

東日本大震災の被災地に派遣されたDMAT

大雄会は3月11日当日に、早速茨城県つくば市の筑波メディカルセンターより要請を受け、5名のDMAT隊員を現地へ送った。隊員は福島県立医科大学附属病院で指令を受け、ドクターヘリで石巻市立病院に入った。入院患者の移送を行い、ヘリで医療機関との間を往復した。途中、津波発生の情報が入るなど緊迫した状況であったが、衛星電話を駆使して搬送業務を続けた。

その後、伸一も陸路ルートが確保できなかったため、空路で青森県経由にて気仙沼入りし、支援体制の対象外で孤立していた精神科医院・光ヶ丘保養園に食料、衣料、医療品を届けた。発足早々に DMAT が真価を発揮した被災地派遣であった。

その後、伸一も陸路ルートが確保できなかったため、空路で青森県経由にて気仙沼入りし、支援体制の対象外で孤立していた精神科医院・光ヶ丘保養園に食料、衣料、医療品を届けた。発足早々に DMAT が真価を発揮した被災地派遣であった。

福島原発事故に関わる調査業務の支援

また2011(平成23)年5月には、福島原発事故に関わる放射線関連の調査を支援した。文部科学省から所属学会へ依頼があり、放射線の専門家を募る声に応えたもので、放射線技師1名を派遣した。原発近郊の住民の一時帰宅に際し、放射能汚染や過剰な放射線被ばくがないか線量計を用いて測定し、6月には土壌の調査も行った。培われた放射線の知見を活かした、地道な支援活動であった。

熊本地震の被災地にDMAT派遣

東日本大震災の後も自然災害は頻発し、2016(平成28)年 4月14日と16日に熊本地震が発生した。伸一は16日に被災地に入り、備蓄していた食料や水、生活用品などを届けた。厚生労働省の要請を受けた大雄会は、さらにDMATを派遣。熊本市の東病院で応援を行い、70床の入院患者のケアに加え、一晩で17名の外来患者を受け付けた。

度重なる自然災害への支援活動は、災害拠点病院としての使命を認識しただけでなく、さまざまな機関との連携を築く必要性にも気付かされた経験であった。

度重なる自然災害への支援活動は、災害拠点病院としての使命を認識しただけでなく、さまざまな機関との連携を築く必要性にも気付かされた経験であった。

熊本地震の被災地に派遣されたDMAT

被災地で物資支援を行う伊藤伸一(中央)

新たな取り組み

電子カルテの導入

大雄会が急性期病院として役割を全うし地位を確立する中で、いくつもの新たな試みも続けられていた。その一つが電子カルテの導入である。1989(平成元)年に電子カルテの前身であるオーダリングシステムを日本オリベッティ株式会社(現:NTTデータ ルヴィーブ株式会社)と共同で開発し導入。メモリーカードという媒体で診療部門や医事課の端末機で患者データの授受をスピーディー且つ正確に行えるようになった。

次の更新では、1996(平成8)年に第一病院の新築移転に合わせて日本電気株式会社(NEC)のオーダリングシステムを導入し、後に総合病院にも導入している。その後のバージョンアップでは、2003(平成15)年5月に第一病院、同年12月に総合病院と大雄会クリニックへ導入していった。そして、2012(平成24)年に富士通株式会社の電子カルテシステムを導入し、2019(令和元)年9月には、第2世代へと引き継がれている。

次の更新では、1996(平成8)年に第一病院の新築移転に合わせて日本電気株式会社(NEC)のオーダリングシステムを導入し、後に総合病院にも導入している。その後のバージョンアップでは、2003(平成15)年5月に第一病院、同年12月に総合病院と大雄会クリニックへ導入していった。そして、2012(平成24)年に富士通株式会社の電子カルテシステムを導入し、2019(令和元)年9月には、第2世代へと引き継がれている。

固定チームナーシングの実施

2013(平成25)年には、看護部が固定チームナーシングの看護方式を取り入れて活動を開始した。これは少人数でのチーム活動で、病院・看護部・病棟の理念や目標のベクトルを同じくして行動することを目指すものであった。病棟ごとに2~3組のチームを作り、勉強会やグループワークを行った。「病棟の看護の質は自分たちで向上する」という目標が共有され、質の高い看護を目指す契機となった。

チームナーシングの様子

遺伝相談室の開設

2010年代になると遺伝性腫瘍に対する研究が進展し、2015(平成27)年頃から保険収載される検査も出てくるなど、臨床の現場でも積極的に扱われる分野となった。そのような背景の中、総合病院では2014(平成26)年に遺伝相談室を開設。運用委員会やカンファレンス体制、さらに総合病院・第一病院間での患者紹介体制が築かれるなど、遺伝性腫瘍の治療方法の選択肢を広げるための取り組みが開始された。