1985(昭和60)年には高齢者の割合が10%を超え、日本が高齢社会へと向かう中で、新たな医療の枠組みを作るために医療法の改正が進められた。医療機関は、地域における各自の役割を強く意識する必要が生まれたのである。地域で真に求められる医療とは何か。大雄会はこの問いに向き合い、医療の質を高め、経営体制を盤石なものとすることで、地域にさらに必要とされる医療機関へと進化を遂げていく。

施設の機能充実

創立60周年と中館の増改築

1985(昭和60)年、戦後初めて医療法が改正され、病床数の上限設定などを目的とする医療計画制度が導入された。医療施設の量的な整備が達成されたことを受けて、地域の偏在を是正することや、医療施設同士の連携強化を目指したものだ。こうした改正がなされた背景には、国の財政悪化によって医療費抑制の動きが強まったことも挙げられる。すでに公立病院に対して導入されていた病床規制が民間病院にも広められ、民間を含む医療資源の整備が法のコントロール下に置かれたとも言えるだろう。

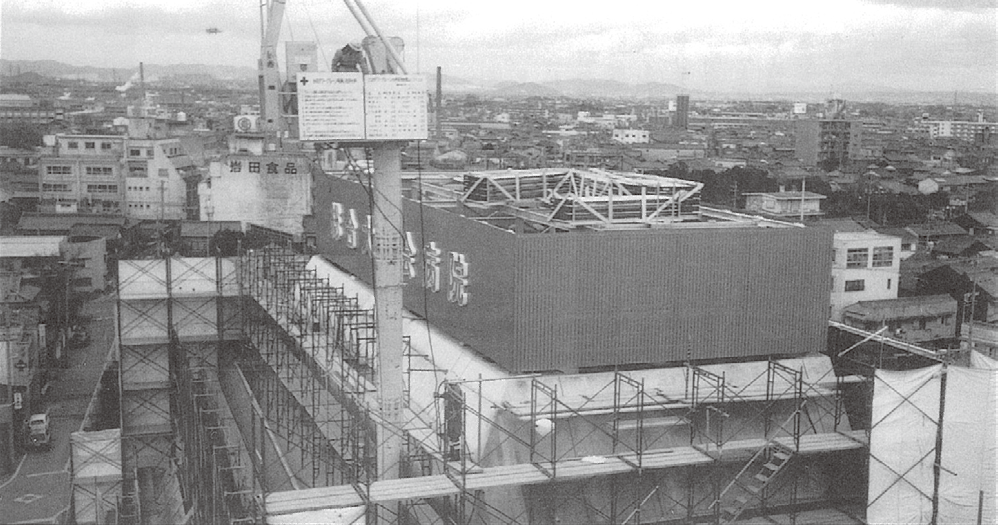

総合病院中館増改築風景

このように、各医療機関が地域の中で中核となって役割を果たすことが求められる状況下で、大雄会はより質の高い医療提供を目指して、超伝導MRIの導入を計画していた。この導入に関わる改築工事と合わせて、創立60周年記念事業の一つとして、1985(昭和60)年に総合病院中館を増改築、検診センターも開設する。10月に病床は322床となった。

タワーパーキングと西館管理棟の完成

規模拡大や設備の積極導入に比例するように来院者や職員の数も増加すると見込まれ、病院の利便性についても改善する必要があった。そこで1987(昭和62)年、第一病院にタワーパーキングを新設。外来で訪れる患者などの利便性が向上した。さらに1990(平成2)年には、総合病院西館管理棟を新設。プレハブ造りの簡素な建物であったが、食堂や事務所、勤務医の拡大によって手狭になっていた医局を配置し、働きやすい職場の一助となった。

タワーパーキング外観

総合病院西館管理棟外観

検診センターの改装

1983(昭和58)年の老人保健法の施行により、全国で対策型検診が開始されており、胃がん・子宮頸がんなどの検診がスタートしていた。大雄会においても、早期発見・治療を目指して定期検診に取り組んでおり、1989(平成元)年、検診センターを改装し本格稼働した。がんなどの生活習慣病対策に早期発見の必要性が叫ばれる中で、検診受診者は年々増加し、1993(平成5)年には開業初年度の3倍以上である約7,500名が受診するまでになった。

その後、1996(平成8)年の第一病院の新築移転に合わせて各部署の名称を検討している中で、検診という言葉の意味を考え、特定の病気を早期発見する意味の「検診」から、健康状態を調べる意味の「健診」へと変更した。

その後、1996(平成8)年の第一病院の新築移転に合わせて各部署の名称を検討している中で、検診という言葉の意味を考え、特定の病気を早期発見する意味の「検診」から、健康状態を調べる意味の「健診」へと変更した。

改装当時の検診センター

多彩な設備の導入

超伝導MRIの導入

1980 年代に入ると、欧米を中心に臨床用MRI(当時はMR-CTとも呼んでいた)装置の開発が始まった。MRI(磁気共鳴画像装置)とは、人体の各細胞が持っている磁気性を利用し、人体内部をコンピュータにより画像処理し患部を発見する装置で、欧米を追うように日本でも各社が開発に着手していた。1982(昭和57)年には、日本で初めて中津川市民病院にMRI装置が導入された。

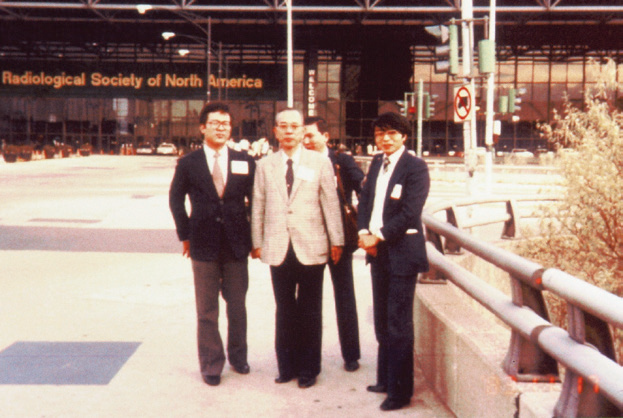

レントゲンに始まり、最新鋭の検査機をいち早く吟味し導入してきた大雄会も、早くからMRIの導入に積極的であり、硏は1983(昭和58)年頃から欧米への出張と視察を重ねてきた。時には海外のMRI工場にまで足を運び、見学と勉強、検討を続けた。そして1985(昭和60)年、ついに国内で6番目となる超伝導MRIを総合病院に導入した。

レントゲンに始まり、最新鋭の検査機をいち早く吟味し導入してきた大雄会も、早くからMRIの導入に積極的であり、硏は1983(昭和58)年頃から欧米への出張と視察を重ねてきた。時には海外のMRI工場にまで足を運び、見学と勉強、検討を続けた。そして1985(昭和60)年、ついに国内で6番目となる超伝導MRIを総合病院に導入した。

海外視察時の伊藤硏

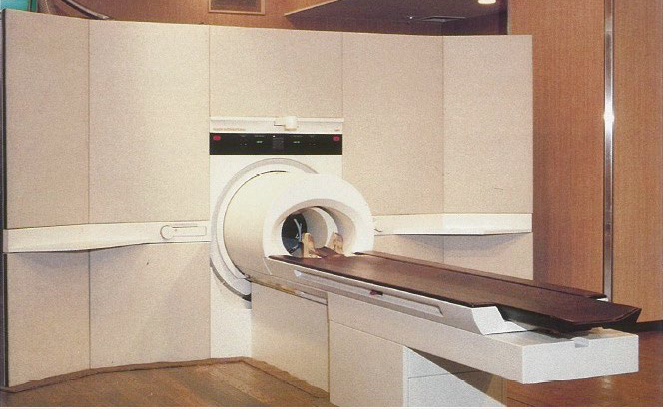

国内6番目の導入となったMRI

MRIの導入によって、たとえば多発性硬化症のような症状で判断するしかなかった疾患に対しても診断が可能となり、診療は大きく進歩した。かつてのレントゲンのように「誰が見ても分かる」という明瞭さはMRIの大きな武器であり、今後の医療に福音をもたらす革命的な設備であった。

1992年更新のMRI

同設備は7年に渡って大雄会の診療を支えたが、医療技術の進歩は目覚ましく、1992(平成4)年には装置を更新。前機種の3倍である1.5Tの磁場強度を持つMRIを導入した。同機は動体画像や造影剤を使わずに血管の画像を得ることができ、これまで困難とされた脳血管、心臓血管の病変発見にも効果を発揮した。

X線CTなどの検査機器の導入

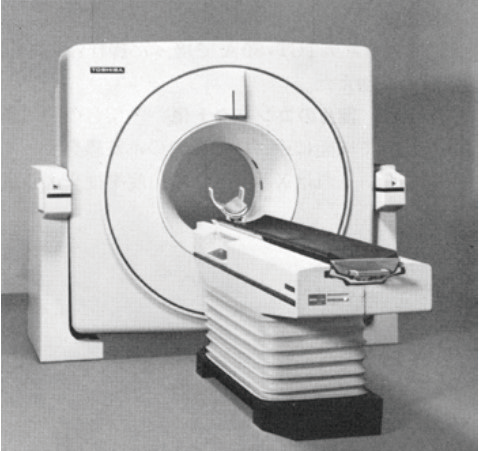

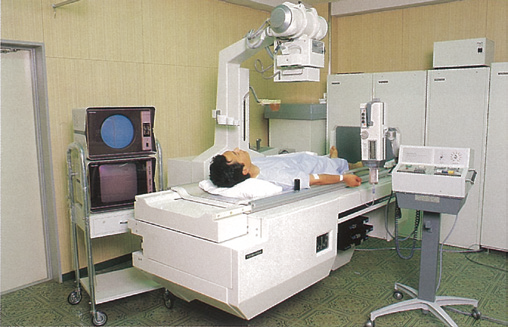

MRI導入の一方で、X線CT(コンピュータ断層撮影装置)をはじめとする検査機器の導入も進めた。1985(昭和60)年にはX線CTシステムTCT-70Aを導入、幅広い臨床応用が可能となった。また同年導入された血管造影装置(アンギオ装置)は、骨などを除いた血管の走行を表示することが可能で、デジタル化された画像で血管の状態をより明確に観察できるようになった。

1985年導入のTCT-70A

1985年導入の血管造影装置

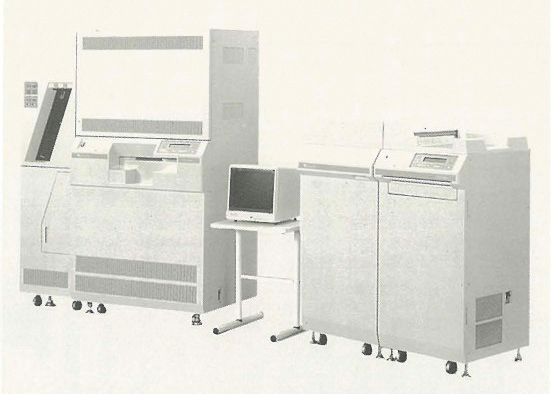

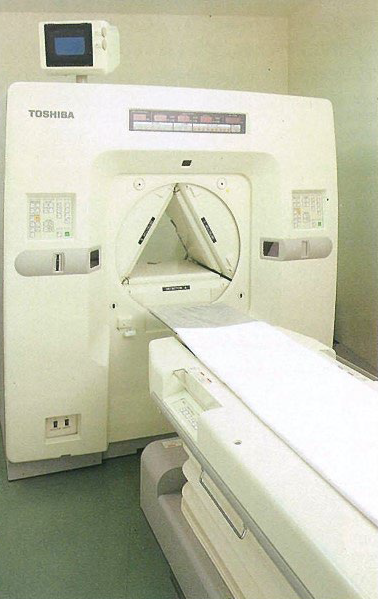

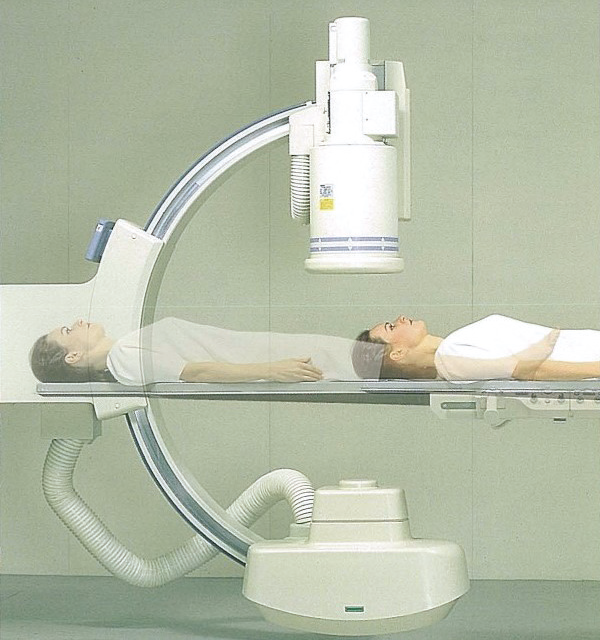

1987(昭和62)年にはX線CT1200を、さらに翌1988(昭和63)年には、常伝導MRIを導入し、より低侵襲で高精度な検査が進展した。MRIには、大雄会オリジナルの心臓用の特殊プログラムソフトを導入し、心疾患の診断にも活用された。また、レントゲン撮影のデジタル化を行うべく、1989(平成元)年にはTCR7000を導入。画像データがデジタル化したことで画質が向上し、さらに前後の比較やデータ保存も非常に容易になった。

このように新たな検査機器群の導入により、これまで以上に精細な画像をデジタルデータとして得ることが可能になった。

このように新たな検査機器群の導入により、これまで以上に精細な画像をデジタルデータとして得ることが可能になった。

1987年導入のCT1200

1989年導入のTCR7000

がん、腎結石の治療装置の導入

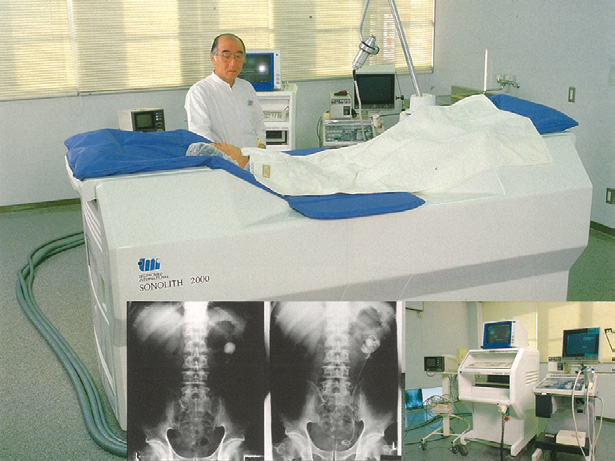

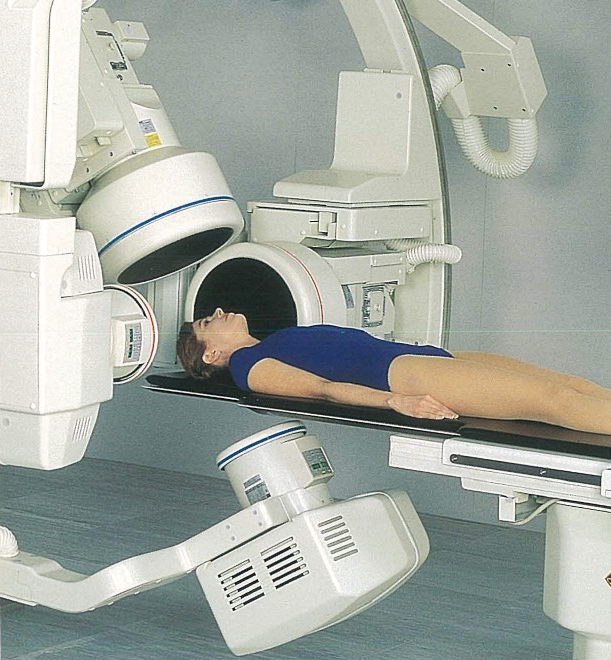

検査機器群に加えて、治療装置の導入も進んだ。古くからがんに対しては温熱療法が行われていたが、1984(昭和59)年には日本ハイパーサーミア学会が設立されるなど、80年代に入り本格的に温熱療法研究が始まった。大雄会は1986(昭和61)年にハイパーサーミア(がん温熱療法)治療装置を導入し、抗がん剤の耐性がある患者などに使用して、治療の選択肢を増やすことに寄与した。また1987(昭和62)年には腎結石破砕装置も導入。それまで手術でしか取り除けなかった腎結石を、衝撃波によって外から破砕できるようになり、患者や医療者の負担が軽減された。

1986年導入のハイパーサーミア治療装置

1987年導入の腎結石破砕装置

化学分析装置、オーダリングシステムの導入

こうしたMRIやX線検査機器、各種治療装置だけではなく、よりスムーズで精度の高い診断を手助けする化学分析装置や情報システムも導入された。1988(昭和63)年、中央検査室に自動化学分析装置TBA-60Rを導入。高性能パソコンと接続し、高速で生化学検査の結果が出力されるようになった。

また1989(平成元)年には、オーダリングシステムを導入し、医療情報のコンピュータ管理を開始。院内各所に端末を設置し、患者のICカードを利用して情報を集約できるように整えた。これによって処方箋の確認などがスムーズになり、待ち時間の短縮や、より迅速でミスのない情報処理が可能になった。

また1989(平成元)年には、オーダリングシステムを導入し、医療情報のコンピュータ管理を開始。院内各所に端末を設置し、患者のICカードを利用して情報を集約できるように整えた。これによって処方箋の確認などがスムーズになり、待ち時間の短縮や、より迅速でミスのない情報処理が可能になった。

老人保健施設の開所

老人保健施設アウンの開所

日本は1970(昭和45)年頃から65歳以上の人口が7%を超える「高齢化社会」に突入し、1994(平成6)年にはさらに増加して14%を超え、「高齢社会」となった。少子高齢化の傾向は年々強まり、1992(平成4)年の医療法改正では、高齢者などの長期入院患者を収容する療養型病床群が新設され、居住性やリハビリ機能を持った医療施設が求められるようになった。

老人保健施設アウン外観

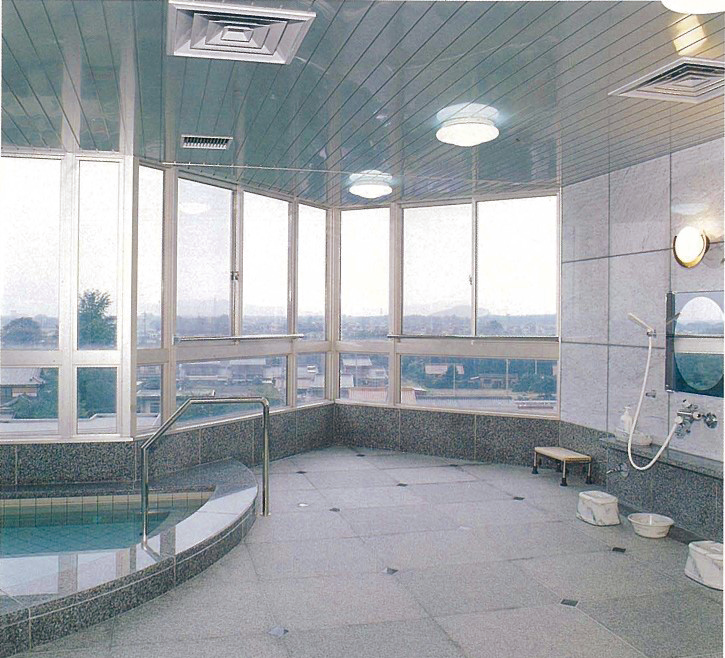

こうした社会の変化を見越し、大雄会では老人保健施設の建設に向けて、1990(平成 2)年にプロジェクトが発足しており、用地の確保や計画立案などを進めていた。そして1991(平成3)年、一宮市浅井町尾関に「老人保健施設アウン(以下、アウン)」が開所。仏教用語の始まりと終わりを示す「阿吽」を由来とし、利用者と職員が息を合わせて「阿吽の呼吸」で、終わりまで尽くすという思いを込めた。施設長には伊藤春雄が就任した。約3,000坪の敷地には、5階建て149床の瀟洒(しょうしゃ)な建物が新設され、当時国内に類を見ない質の高い施設であった。施設内には、バス・トイレ付きの個室や、入居者の家族が泊まれる設備も完備。広い庭園やサロン、展望風呂や図書室も設けられた。1992(平成4)年には庭園にアトリエが設けられ、絵画や書道、陶器作りといった趣味活動もリハビリテーションの一環として行われた。

5~10年で役目を終えるのではなく、30年以上活用されるような施設を目指し、規格外の老人保健施設としてアウンはスタートを切ったのであった。

5~10年で役目を終えるのではなく、30年以上活用されるような施設を目指し、規格外の老人保健施設としてアウンはスタートを切ったのであった。

アウン開所式で挨拶する伊藤硏

アウン内の展望風呂

アウン庭園に設けられたアトリエ

看護婦(士)の勤務体制の改善

基準看護特2類の許可

大雄会は医療の質を高めるためにさまざまな取り組みを続ける中で、 1986(昭和61)年に基準看護特2類の許可を得た。これは患者2.5人に対し看護婦(士)1人を配置するもので、当時の最高レベルの配置基準であった。この基準に沿って人員を配置し、患者へのきめ細かな看護を推進した。

日勤夜勤完全分離型2交代制度の導入

配置基準を満たし質の高い看護を実現する一方で、全国で課題となっていた看護婦(士)の離職率の高さについても考えるべき時が来ていた。労働基準法の改正で法定労働時間が週40時間と定められ、世間一般では労働時間の短縮が進められていた一方で、看護婦(士)は日勤・夜勤と出勤時間が変化する上に、月8回以上の夜勤を強いられることもあり、過酷で不規則な勤務にさらされていた。大雄会においても同様の状況であった。

当時の看護婦の勤務風景

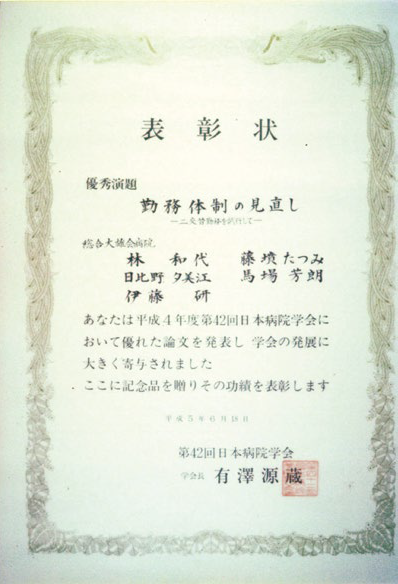

2交代制度への表彰状

そこで硏は看護婦(士)が少しでも働きやすいように、2交代勤務を考案する。それまで、日勤・準夜勤・深夜だった3交代の勤務を、8時間の日勤と16時間の夜勤に分けて考えたのだ。16時間の夜勤では、翌2日間を休日とし、1週間に2回の夜勤を行う。さらに原則的には日勤と夜勤の混合は行わないものとした。これによって不規則な勤務による負担が軽減され、各々の都合に応じた勤務も可能になると考えた。

1991(平成3)年、総合病院ではこの日勤夜勤完全分離型2交代制度を試験導入した。この取り組みは、業務改善モデルとして厚生省(現:厚生労働省)にも取り上げられ、現在では多くの医療機関に採用されている。

1991(平成3)年、総合病院ではこの日勤夜勤完全分離型2交代制度を試験導入した。この取り組みは、業務改善モデルとして厚生省(現:厚生労働省)にも取り上げられ、現在では多くの医療機関に採用されている。

新体制の確立と機能評価受審

新体制への移行

1990年代に高齢社会が進展し「超高齢社会」を迎える中で、厚生省によって全国的な医療構造改革が推し進められていた。第1次、第2次の医療法の改正では、限りある医療費を有効に活用するため、医療機関の機能による区分け・整理を行う旨が示されており、生き残りは厳しくなることが予想された。

そこで大雄会は、21世紀の医療に向けての構造改革を成功させるために、経営陣の大幅な若返りを図った。1993(平成5)年、硏の長男の伸一が医療法人大雄会3代目理事長、伊藤硏が会長・第一病院院長・大雄会一宮看護専門学校長、中北武男が総合病院院長、菅原譲が総合病院名誉院長にそれぞれ就任した。新経営陣は厳しい環境下で、建て替えや設備導入などのハード面、そして人材確保や「医療の質」向上などのソフト面、双方の改革を推し進めることを誓った。

そこで大雄会は、21世紀の医療に向けての構造改革を成功させるために、経営陣の大幅な若返りを図った。1993(平成5)年、硏の長男の伸一が医療法人大雄会3代目理事長、伊藤硏が会長・第一病院院長・大雄会一宮看護専門学校長、中北武男が総合病院院長、菅原譲が総合病院名誉院長にそれぞれ就任した。新経営陣は厳しい環境下で、建て替えや設備導入などのハード面、そして人材確保や「医療の質」向上などのソフト面、双方の改革を推し進めることを誓った。

日本医療機能評価機構の基準達成

伸一は理事長への就任に先駆けて、1991(平成3)年にアメリカにあるデューク大学 The Fuqua School of Business AUPHA(Association of University Programs in Health Administration)が主催する短期ヘルスケアプログラムに参加し、医療経営について学んでいた。そこで「医療の質」こそが経営を左右するという考えに行き着く。

大雄会では医療の質向上を求めて、すでに1984(昭和59)年からTQC活動※1が実施されていたが、テーマが節約や時間短縮に偏りがちで、本来の狙いを達成できていなかった。試行錯誤の後、1988(昭和63)年からはTQM活動※2が実施され、組織活動の品質を高める活動が継続的に行われていた。

大雄会はこうした内部での品質管理活動に加えて、第三者からの客観的な評価を受けることにした。それによって他の医療機関との比較や、大雄会独自の強みを認識するだけでなく、フィードバックによって積極的な改善が行われることを目論んだ。そこで、1990(平成2)年に日本医科大学医療管理学教室が中心となって立ち上げた「病院医療の質に関する研究会(JHQAS)」に参加。1993(平成5)年にサーベイを受け、看護婦(士)の意欲的な取り組みやTQC活動の評価を得た。一方で情報公開など改善すべき点も指摘を受けた。その後1997(平成9)年には、JHQASから受け継がれた「日本医療機能評価機構」による機能評価も受審。翌年に基準の達成が認定された。

外部機関の評価によって職員の意識が変化し、「他者から評価される」ことや、医療機関にも「経営」が必要不可欠であると浸透したことは、大きな成果であった。

※1 TQC活動…Total Quality Control の略。

※2 TQM活動…Total Quality Management の略。

大雄会では医療の質向上を求めて、すでに1984(昭和59)年からTQC活動※1が実施されていたが、テーマが節約や時間短縮に偏りがちで、本来の狙いを達成できていなかった。試行錯誤の後、1988(昭和63)年からはTQM活動※2が実施され、組織活動の品質を高める活動が継続的に行われていた。

大雄会はこうした内部での品質管理活動に加えて、第三者からの客観的な評価を受けることにした。それによって他の医療機関との比較や、大雄会独自の強みを認識するだけでなく、フィードバックによって積極的な改善が行われることを目論んだ。そこで、1990(平成2)年に日本医科大学医療管理学教室が中心となって立ち上げた「病院医療の質に関する研究会(JHQAS)」に参加。1993(平成5)年にサーベイを受け、看護婦(士)の意欲的な取り組みやTQC活動の評価を得た。一方で情報公開など改善すべき点も指摘を受けた。その後1997(平成9)年には、JHQASから受け継がれた「日本医療機能評価機構」による機能評価も受審。翌年に基準の達成が認定された。

外部機関の評価によって職員の意識が変化し、「他者から評価される」ことや、医療機関にも「経営」が必要不可欠であると浸透したことは、大きな成果であった。

※1 TQC活動…Total Quality Control の略。

※2 TQM活動…Total Quality Management の略。

アメリカでのプログラムに参加する伊藤伸一(左から3番目)

病院機能サーベイの様子

中元基金による中元賞創設

総合病院顧問として泌尿器科・透析センターに在職した中元覚※が、 1994(平成6)年の退職の際に病院への感謝をこめて寄付をした。この意思を受け大雄会は、翌1995(平成7)年に「中元基金」を、さらに患者への親切さを表彰する「中元賞」を創設し、基金でまかなうこととした。同賞は2023(令和5)年度末時点で、職員・委託業者を含め100組が受賞し、思いやりの医療を実践するよりどころとなっている。

※中元覚(1927 ~ 2020)…クリーブランドクリニック腎臓内科 透析部長:1967(昭和42)年~1990(平成2)年。医療法人大雄会 顧問:1991(平成3)年~1994(平成6)年。

※中元覚(1927 ~ 2020)…クリーブランドクリニック腎臓内科 透析部長:1967(昭和42)年~1990(平成2)年。医療法人大雄会 顧問:1991(平成3)年~1994(平成6)年。

中元覚

最新設備の導入

放射線治療装置などの更新

経営陣が新体制に移行した後も、最先端かつ真に医療に貢献するための設備導入が推進されていく。1993(平成5)年には、放射線治療の主役であったライナック(リニアック/高エネルギーX線治療装置)を15年ぶりに新機種に更新。ドイツのSiemens社製作のメバトロンが導入された。病変の存在部位に合わせて、適した放射線の使用が可能になり、手術ができない悪性腫瘍の治療にも光明が差した。

また2002(平成14)年には、腎結石破砕装置を更新し、従来機種に比べて迅速な治療が可能になった。

また2002(平成14)年には、腎結石破砕装置を更新し、従来機種に比べて迅速な治療が可能になった。

1993年更新のライナック(メバトロン)

X線CT機器の更新

X線CTについても、より高機能で高スペックの機種へと導入・更新が進められた。1994(平成6)年には高速らせん型CTを導入。それまで患者が息を止める間に1枚ずつ撮影していたものが、体をらせん状に撮影することで、1回の息止めの間に30枚以上の撮影が可能になり、少ない負担で精緻な画像を得ることができるようになった。

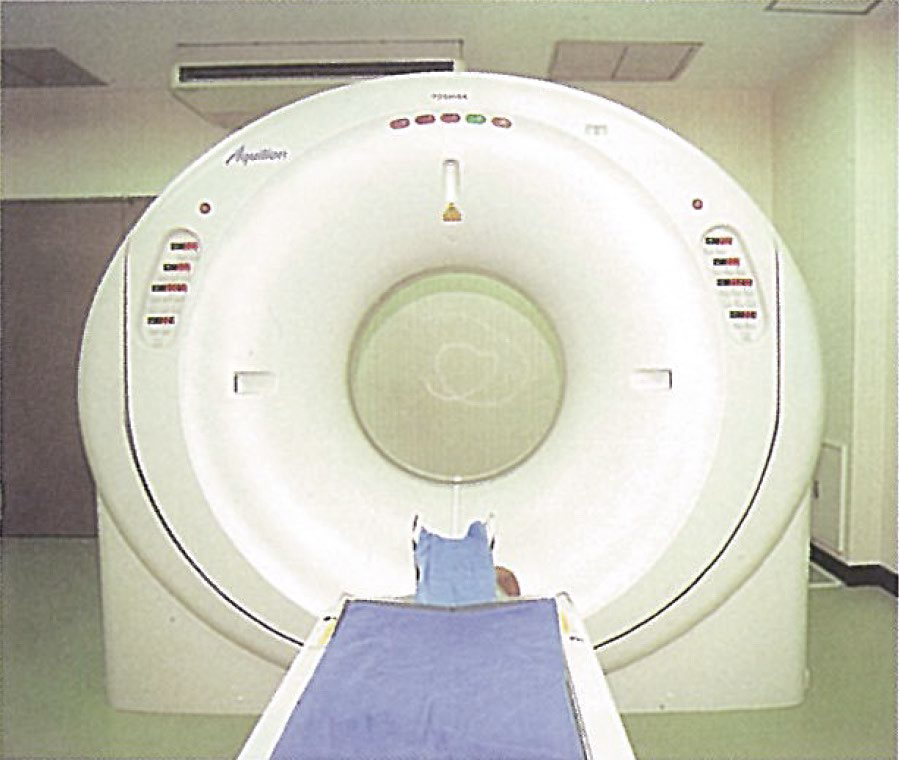

さらに1999(平成11)年には、中部地区の民間医療機関で初めて、東芝社製マルチスライスCT Aquilion(アクイリオン)を導入。同機は1回転で4列の撮影ができる上に、従来よりも細かく画像撮影ができることで、縦・横・斜め切りのどの方向の画像も作ることができるようになり、詳細な診断を可能にした。

こうしたCTの進化によって、迅速かつ低侵襲、さらに精緻な診断の世界が切り拓かれていった。

さらに1999(平成11)年には、中部地区の民間医療機関で初めて、東芝社製マルチスライスCT Aquilion(アクイリオン)を導入。同機は1回転で4列の撮影ができる上に、従来よりも細かく画像撮影ができることで、縦・横・斜め切りのどの方向の画像も作ることができるようになり、詳細な診断を可能にした。

こうしたCTの進化によって、迅速かつ低侵襲、さらに精緻な診断の世界が切り拓かれていった。

1994年導入の高速らせん型CT

1999年導入のマルチスライスCTアクイリオン

介護事業・訪問介護事業の機能拡充

在宅介護支援機能の充実

1989(平成元)年に打ち出された「高齢者保健福祉推進十カ年戦略(ゴールドプラン)」は、2000(平成12)年の介護保険法成立前の1994(平成6)年に見直され、新ゴールドプランへと更新された。介護保険法成立を見据えてさまざまな福祉整備を進め、高齢者福祉サービスを充実させることを目的としており、ホームヘルパーを17万人まで増やすこともうたわれた。施設はもちろん、在宅での介護に対する支援も手厚くするという戦略であった。

こうした高齢者福祉の整備が急ピッチで進められる中、大雄会は1993(平成5)年、アウン内に一宮市在宅介護支援センター・アウンを開設した。これは、一宮市からの委託事業として、在宅の高齢者や家族、介護者に対し総合的な相談に応じる施設で、ニーズに応じてサービス機関や行政との連絡・調整を行った。また介護方法や福祉サービスの紹介・申請はもちろん、センター内に介護機器を展示して紹介もした。さらに1994(平成6)年にはアウン内に訪問看護ステーション・アウンを開設し、在宅療養を続ける高齢者や家族をサポートする体制を十分に整えた。

翌1995(平成7)年にはデイケアセンターも開設。2階建ての建物を新設し、広々とした吹き抜けのデイルームでさまざまなリハビリプログラムを提供した。また4台の車椅子浴槽での入浴にも対応。このデイケアセンターの定員70名は、当時愛知県下で最大であった。

こうした高齢者福祉の整備が急ピッチで進められる中、大雄会は1993(平成5)年、アウン内に一宮市在宅介護支援センター・アウンを開設した。これは、一宮市からの委託事業として、在宅の高齢者や家族、介護者に対し総合的な相談に応じる施設で、ニーズに応じてサービス機関や行政との連絡・調整を行った。また介護方法や福祉サービスの紹介・申請はもちろん、センター内に介護機器を展示して紹介もした。さらに1994(平成6)年にはアウン内に訪問看護ステーション・アウンを開設し、在宅療養を続ける高齢者や家族をサポートする体制を十分に整えた。

翌1995(平成7)年にはデイケアセンターも開設。2階建ての建物を新設し、広々とした吹き抜けのデイルームでさまざまなリハビリプログラムを提供した。また4台の車椅子浴槽での入浴にも対応。このデイケアセンターの定員70名は、当時愛知県下で最大であった。

一宮市在宅介護支援センター・アウン

訪問看護ステーション・アウンのスタッフ

デイケアセンター

このように在宅介護をサポートする機能拡充はさらに続き、1998(平成10)年には新生訪問看護ステーション・アウンを一宮市新生に開設。さらに2002(平成14)年には、一宮市音羽に新たに音羽デイサービスセンター・アウンを開設し、新生訪問看護ステーション・アウンを移転した。3階建ての建物に事務室、食堂、厨房、浴室、機能訓練室、静養室、面談室があり、時代に求められる充実した介護サービスを提供した。なお、音羽デイサービスセンター・アウンは後に、株式会社デーエス(現:株式会社研ライフケア)に事業譲渡している。

新生訪問看護ステーション・アウンのスタッフ

音羽デイサービスセンター・アウン、新生訪問看護ステーション・アウン外観

アウン内に動物園を開設

現在のアウン内動物園

高齢者の健康と生活を高い水準で支える施設として発展してきたアウンは、動物によるセラピー効果と憩いや安らぎを提供すべく、1996(平成8)年に自前の動物園を開設する。約2,000㎡の敷地にポニー、ヤギ、ヒツジ、ウサギ、ニワトリを飼育し、入所者・通所者はもちろん、地域の人々にも開放した。動物との触れ合いが利用者の精神面へ良い影響を与えただけでなく、来場する子どもたちとの交流も良い刺激となった。

患者向けサービスの充実

再来受付機、パーキングビルの新設

この時期の大雄会は、医療の質向上や介護の機能拡充と並行して、病院としての利便性向上にも取り組んだ。1994(平成6)年には総合病院1階に再来受付機を設置し、再診の手続きを患者自身が行うことで、待ち時間を短縮した。

1995(平成7)年には、総合病院から徒歩5分の一宮市泉に5階建てのパーキングビルを新設し、244台の乗用車が駐車可能となった。1階には喫茶レストラン「ベストワン」も併設され利用者に活用されたが、後に惜しまれながらも営業を終了した。

1995(平成7)年には、総合病院から徒歩5分の一宮市泉に5階建てのパーキングビルを新設し、244台の乗用車が駐車可能となった。1階には喫茶レストラン「ベストワン」も併設され利用者に活用されたが、後に惜しまれながらも営業を終了した。

再来受付機

パーキングビル外観

大雄会第一病院の拡充

伊藤硏逝去、第一病院院長に伊藤伸一就任

1996(平成8)年1月15日、医療法人大雄会会長伊藤硏が逝去した。最期の病床においても新病院の竣工を思い描いていたが、その姿を見ることは叶わなかった。大雄会理事長としての任務に加えて、医療行政審議会委員など医療界の発展にも尽くした生涯であった。硏の逝去を受けて、第一病院院長には伊藤伸一が就任した。

第一病院院長就任時の伊藤伸一

第一病院新築移転

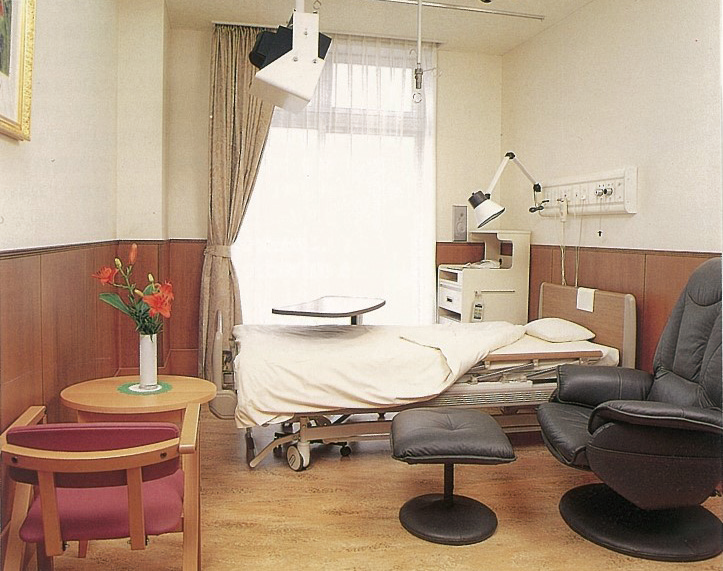

来る21世紀を目指して、硏が構想していた病院のリエンジニアリングは引き継がれ、その皮切りとして第一病院の新築移転が実施された。1996(平成8)年に、地上10階建ての新第一病院が竣工され、高度先進医療機能の追求、アメニティの実現、安全性の確保をコンセプトとして、各階に必要機能を配備した。

新築移転した第一病院外観

第一病院エントランス

その内容としては、透析器を自動化し、45床から79床へ増床。CAPD(持続携行式腹膜透析)も東海トップクラスの導入件数を誇る一大透析センターを整備した。また、全病室をトイレ付きでゆとりある広さにすることで、快適な療養環境を築き、さらに健診センターも併設して、X線TV室・超音波検査室は各2室を配置。宿泊検査のための個室も設けるなど設備を充実させた。

また、産科が産婦人科から独立し第一病院に移設。体外受精を開始し、有料の個室を設けるなど、診療内容の充実や質の向上を図った。新病院は地域のニーズに応え、一段と質の高い医療を目指すものとなった。

また、産科が産婦人科から独立し第一病院に移設。体外受精を開始し、有料の個室を設けるなど、診療内容の充実や質の向上を図った。新病院は地域のニーズに応え、一段と質の高い医療を目指すものとなった。

第一病院病室

第一病院健診センター

副院長4人体制の発足

大雄会はその後も、医療界の構造改革を見据えた変革の手を休めず、 1998(平成10)年には副院長4名体制を発足させる。総合病院院長の中北武男の下に副院長の船越孝と鈴木照、第一病院の副院長には村瀬寛と堀江正宣を任命した。4名の副院長が並ぶことで、組織肥大化に伴う情報のパイプ詰まりを解消し、医療人としての目的の再確認や、スピードのある運営、適切な人事評価、責任の明確化、職員の教育体制の確立を目指した。

脳神経外科の充実

脳卒中センターの開設

放射線検査・治療のパイオニアとしてはもちろん、高いレベルでの人工透析や介護施設の運営などでも地域をリードしてきた大雄会が、次に目指すのは救急医療の充実であった。中でも脳卒中は突然発症し、死亡率も高く、高確率で後遺症も残るなど、急性期での適切な診断・治療が予後に大きく影響を与える。大雄会は救急医療充実の一端として、脳卒中の治療体制の充実をまず取り組むべき課題とした。

1996(平成8)年、岐阜大学脳神経外科名誉教授・山田弘氏を迎えて、脳卒中センターの設立準備委員会を発足。1997(平成9)年、総合病院に脳卒中センターを開設した。まず脳卒中急性期用のベッドを11床改造し、さらに重症例にはICUの一部3床を使用して14床を充てた。また、専門である脳神経外科医が365日常駐する体制をとり、さらに脳卒中専用電話を設置。開業医や患者からの問い合わせにも応えられるよう整えた。

1996(平成8)年、岐阜大学脳神経外科名誉教授・山田弘氏を迎えて、脳卒中センターの設立準備委員会を発足。1997(平成9)年、総合病院に脳卒中センターを開設した。まず脳卒中急性期用のベッドを11床改造し、さらに重症例にはICUの一部3床を使用して14床を充てた。また、専門である脳神経外科医が365日常駐する体制をとり、さらに脳卒中専用電話を設置。開業医や患者からの問い合わせにも応えられるよう整えた。

救急医療の充実を支える機器の導入

脳卒中センターの開設と前後して、脳・心臓疾患などの救急医療を支える機器が次々導入された。1994(平成6)年に、愛知県内で初めて東芝社製3検出器デジタルガンマカメラを導入。高い検出能力で微細な病変の検出が可能になり、脳出血・脳動脈硬化、狭心症、心筋梗塞の検査に力を発揮した。

1997(平成9)年には脳卒中センターの開設に伴い、2種類の血管造影装置(アンギオ装置)を導入。頭・腹部用と心血管専用の2台を各々検査室に設置し、緊急の検査が発生した場合でも待ち時間なく診療を開始できるようになった。また翌1998(平成10)年にはIVR(画像下治療)を導入。カテーテルを用いた血管内治療が可能になり、後のIVRセンター開設につながる一歩にもなった。

1997(平成9)年には脳卒中センターの開設に伴い、2種類の血管造影装置(アンギオ装置)を導入。頭・腹部用と心血管専用の2台を各々検査室に設置し、緊急の検査が発生した場合でも待ち時間なく診療を開始できるようになった。また翌1998(平成10)年にはIVR(画像下治療)を導入。カテーテルを用いた血管内治療が可能になり、後のIVRセンター開設につながる一歩にもなった。

1994年導入のデジタルガンマカメラ

1997年導入の血管造影装置

ミャンマーで国際貢献の開始

支援開始までの道のり

大雄会は「人類を救う」ことを最上の使命として掲げており、地域への貢献に止まらず、途上国への医療支援も長年模索してきた。折に触れて海外各国の情報を収集して職員を派遣し、民間病院にできる形での医療支援を検討してきた。そこで対象となったのが、ミャンマーである。視察に訪れた職員が、日本のODA(政府開発援助)によって設立された病院の設備が老朽化しているのを目の当たりにし、日本からの経済制裁で補修部品も手に入れられないことを知る。この事態を改善すべく、大雄会としてサポートできないかと考えたのだ。折しも第一病院の新築移転によっていくつかの医療設備の更新が早まり、従来の設備をミャンマーで再活用することにした。

医療機器、ベッドの寄贈

1998(平成10)年、ミャンマーで寄贈式典が行われた。伸一自ら足を運び、ミャンマー側は6名の国務大臣と駐ミャンマー日本大使が出席。マンダレー総合病院へ超音波画像診断装置を寄贈し、保健省へベッド40台、検査機器13台を寄贈した。

ミャンマーでの寄贈式典

寄贈した機械を使用する様子

その後もミャンマーへの設備提供は続き、2000(平成12)年~ 2001(平成13)年にヤンゴン総合病院、マンダレー総合病院、サンピア総合病院へ人工透析器計9台を、保健省へベッド40台、救急車1台を寄贈している。人工透析器は、ミャンマーの風土では毒蛇の毒を体から抜くために使われることも多かった。さらに2003(平成15)年には、サンピア総合病院へMRIを1台とシールドルーム1室、2004(平成16)年にはCTを1台寄贈した。MRIは当時ミャンマーで3台目の導入であった。

こうした貢献に応えてミャンマーから子どもたちの絵が届いたり、ミャンマー保健省の大臣らが第一病院を訪問したりなど、日本とミャンマーの国際交流も活発に行われた。そして2016(平成28)年には大雄会が主体となり、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで診療を開始することになる(第5章「発展期」参照)。

こうした貢献に応えてミャンマーから子どもたちの絵が届いたり、ミャンマー保健省の大臣らが第一病院を訪問したりなど、日本とミャンマーの国際交流も活発に行われた。そして2016(平成28)年には大雄会が主体となり、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで診療を開始することになる(第5章「発展期」参照)。

ミャンマーとの交流「子ども絵画展」の視察

救命救急体制づくりの奮闘

救命救急センター設置委員会立ち上げとサーベイ受審

1990年代後半ごろから、地域医療圏に一つしか認められていなかった救命救急センターの認可が、規制緩和されるかもしれないという情報が舞い込んだ。当時尾張西部医療圏に救命救急センターはなく、伸一は高度で先進的な医療を行う医療機関として、救急医療へのさらなる注力が必要とされているのではないかと考えた。また、ちょうど老朽化した総合病院南館の改修を計画しており、救命救急センターの開設に関しても、グランドデザインに落とし込む好機であった。さらに「大雄会方式」と呼ばれた看護婦(士)の2交替制に続いて、医師の働き方改革にも着手したい思いがあった。救命救急センターが開設され、救急専門医を常駐させれば、医師にも当直のない勤務が可能になると考えたのだ。

こうした構想のもと、救命救急センターの立ち上げに向けて委員会を設置しようとしたが、当初院内の反応は冷ややかだった。当時救命救急センターの認可を受けていた医療機関は公立や公的病院で、500床以上と規模も大きい。大雄会のような民間で中規模の医療機関がやっていけるのか、多くの職員は半信半疑であった。しかし伸一の信念は固く、「医療改革の中で生き残っていくために、救命救急センター機能を有する急性期に特化した病院としてのプレゼンスが必要だ」という精神が職員にも共有され、2001(平成13)年に救命救急センター設置委員会が立ち上がったのである。

2003(平成15)年には救急医療サーベイを受けて、全体評価Bを獲得。委員会はこれを受けてアメリカを視察し、プライバシーへの配慮や中央にナースセンターを配置した効率的なレイアウトに感銘を受けた。この経験が、後のセンター開設に大きく活かされていく。

こうした構想のもと、救命救急センターの立ち上げに向けて委員会を設置しようとしたが、当初院内の反応は冷ややかだった。当時救命救急センターの認可を受けていた医療機関は公立や公的病院で、500床以上と規模も大きい。大雄会のような民間で中規模の医療機関がやっていけるのか、多くの職員は半信半疑であった。しかし伸一の信念は固く、「医療改革の中で生き残っていくために、救命救急センター機能を有する急性期に特化した病院としてのプレゼンスが必要だ」という精神が職員にも共有され、2001(平成13)年に救命救急センター設置委員会が立ち上がったのである。

2003(平成15)年には救急医療サーベイを受けて、全体評価Bを獲得。委員会はこれを受けてアメリカを視察し、プライバシーへの配慮や中央にナースセンターを配置した効率的なレイアウトに感銘を受けた。この経験が、後のセンター開設に大きく活かされていく。

集中治療科、心臓血管外科を開設

救命救急センターの構造や体制について構想が深められていく中で、着々と専門医の確保も進められた。救急医療には不可欠な、集中治療医や心臓外科医を、岐阜大学、名古屋大学から招聘。そして2005(平成17)年、集中治療科、心臓血管外科が開設された。センター開設に向けて着実に歩みは進んでいった。

医療の質向上に向けて

クラス100の無菌室を新設

大雄会は新たな時代に向けた大きな革新を進める一方で、医療の質を上げる施策にもこだわり続けた。2000(平成12)年、総合病院中館3階に無菌室を新設。血液内科で白血病、悪性リンパ腫、各種腫瘍などに対する治療を行う際に、正常白血球の減少による感染症を防ぐための場所を設けた。ここでは、1立方フィートに0.5μm の粒子100個という、最高の無菌状態「クラス100」を保っている。これによって化学療法後の末梢造血幹細胞移植や、骨髄幹細胞移植が可能になった。

無菌室

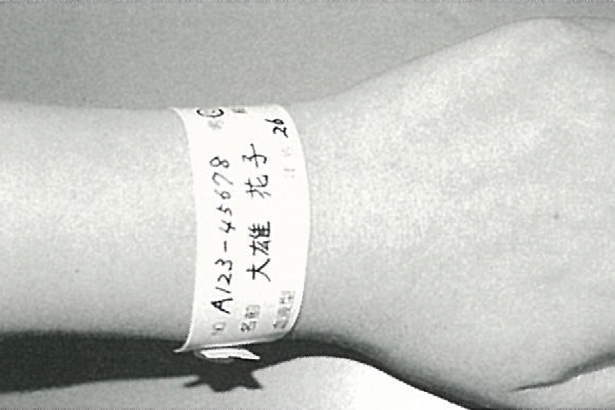

全入院患者に識別バンドを装着

識別バンド

当時全国で発生していた患者の取り違え事故を防ぐべく、2000(平成12)年より全入院患者に識別バンドを装着することとした。名前、年齢、性別、カルテ番号を記載し、患者が麻酔などで意識がなく、フルネームを名乗れなくて確認できない際にも、万が一の間違いのないように備えた。

PET、SPECT検査の開始

PETの導入と稼働、核医学センターの開設

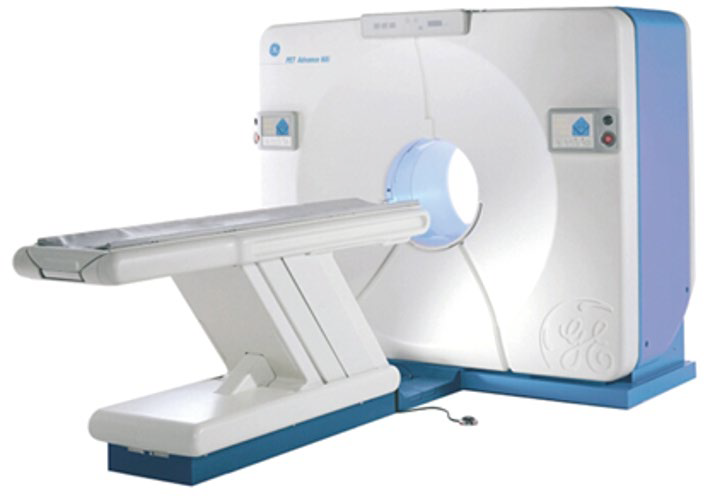

画像診断装置が進化する一方で、CT・MRIに続く、全く新しい方式の検査装置が世界の医療現場に広まり始めていた。それがPET(ポジトロン断層撮影)である。体内にわずかな放射線を出す薬剤(ラジオアイソトープ)を注入し、その状態を見ることで細胞の働きや活動を調べるもので、細胞の機能を観察できるのが大きな特徴の検査装置である。MRIと同時期の発明であったが、病院内にラジオアイソトープを製造するサイクロトロンを設置し、専門のカメラや診断薬の合成装置なども必要であったため、普及には時間がかかり、1990年代後半時点で、日本では研究用の活用がほとんどであった。

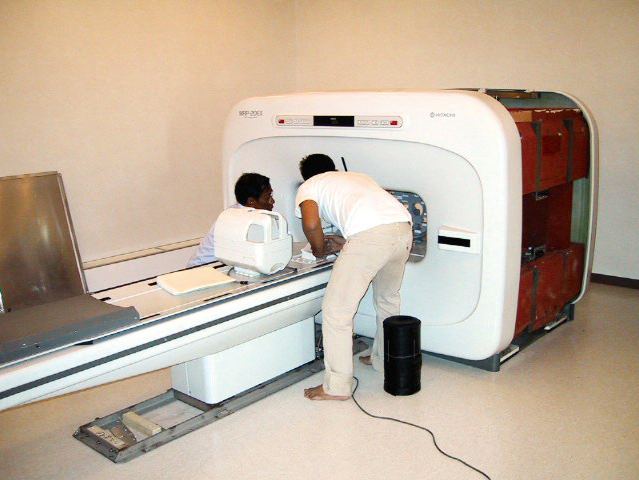

そうした中2001(平成13)年、大雄会にPET導入の準備委員会が設置される。総合病院中館地下1階にあった核医学施設を、ガイドラインに準拠した設計で改修し、PET導入に備えることになった。しかし工事期間中は、そこで行われていた核医学検査や放射線治療を中止する必要があり、設計上の制約も多かったため、多大な労力を必要とした。

そうした中2001(平成13)年、大雄会にPET導入の準備委員会が設置される。総合病院中館地下1階にあった核医学施設を、ガイドラインに準拠した設計で改修し、PET導入に備えることになった。しかし工事期間中は、そこで行われていた核医学検査や放射線治療を中止する必要があり、設計上の制約も多かったため、多大な労力を必要とした。

また、PETはその時点で保険収載されておらず、導入後の運用についても検討する必要があった。高額な機器を持ち腐れにしないための活用施策が必要だったのである。検討を重ねる中で、海外の活用実績から、がん転移の有無や原発不明がんにも有用であることは明らかだったため、「健診」への活用を進めようと考えた。そこで、プロジェクトを立ち上げ、PET健診のポスターやパンフレットを作成し、医師会と共同による講演会を開催。同時に院内の勉強会も進めた。こうした医学的・経済的なさまざまな苦労の末、2002(平成14)年4月、ついにPETが稼働した。研究機関も含めて、実に日本で10番目の導入であった。同時にPETとSPECT検査を行う核医学センターも開設した。

2002年稼働のPET

2005年導入のPET-CTカメラ

大雄会のPETは、健診はもちろん研究にも大いに活用された。また、全国からPETの見学に訪れる人も絶えなかった。国内の医療者にその効用は理解され始めており、実際の運用・稼働が注目されたということであろう。また、大雄会によるPET導入後の2年間で、日本中の医療機関にPETの設置が進み、40ヶ所以上に新規設置されたということから、大雄会はパイオニアとしてPET導入をリードしたとも言える。こうした流れを予見するかのように、当初予測より早く2002(平成14)年にはPETが保険収載されたことも追い風となり、PET活用は大きく進んだ。3年後の2005(平成17)年にはPET-CTカメラも導入され、より精度の高い診療が可能となった。

総合病院リニューアルに向けた機能分離

大雄会クリニック、大雄会桜分院の開設

伸一は2000(平成12)年頃から、老朽化していた総合病院南館の改修を構想していた。先進的かつ良質な医療を提供するためには、理想の病院を一歩ずつ具現化していく必要があり、南館の建て替えはその最初の一歩であった。しかし、建設工事中の病院機能をどのように維持するかが、当時大きな課題だった。

その課題を解決するべく、まず外来機能を分離し、2003(平成15)年、一宮市大江に「大雄会クリニック(以下、クリニック)」を開設。総合病院から歯科・口腔外科、婦人科以外の外来を移設し、第一病院の内分泌内科も移設した。さらに同年、急性期・回復期の入院施設として、旧第一病院(現在の管理棟)に大雄会桜分院を開設。総合病院改修中の入院患者の移転先となった。また全ての病棟を混合病床とし、その中に脳卒中や大腿骨骨折などの患者を対象とした回復期リハビリテーション病棟も備えた。高度医療を必要とする入院治療に関しては、総合病院中館に残した。

このように、パズルのように緻密な移転・移設を重ねながら、総合病院のリニューアルは進められていった。

その課題を解決するべく、まず外来機能を分離し、2003(平成15)年、一宮市大江に「大雄会クリニック(以下、クリニック)」を開設。総合病院から歯科・口腔外科、婦人科以外の外来を移設し、第一病院の内分泌内科も移設した。さらに同年、急性期・回復期の入院施設として、旧第一病院(現在の管理棟)に大雄会桜分院を開設。総合病院改修中の入院患者の移転先となった。また全ての病棟を混合病床とし、その中に脳卒中や大腿骨骨折などの患者を対象とした回復期リハビリテーション病棟も備えた。高度医療を必要とする入院治療に関しては、総合病院中館に残した。

このように、パズルのように緻密な移転・移設を重ねながら、総合病院のリニューアルは進められていった。

総合病院旧南館外観

大雄会クリニック外観

大雄会桜分院(現:管理棟)外観

組織改革の推進

リニューアルに向けて病院施設が4つに分かれ、機能の移転が繰り返される中で、職員の間には戸惑いや不都合も生じ、職場の崩壊を招きかねない状況であった。そこで、大雄会はまず「ESサーベイ(職員満足度調査)」を実施。職員間の物理的・精神的な負担や、コミュニケーションの不足を把握し、これを改善すべく、2004(平成16)年に組織改編を行った。

病院の診療情報の一元化、さらに幹部と経営陣の意思疎通の改善、決裁権限の明確化・委譲、業務内容の洗い出しと合理化などを行い、より合理的かつ迅速な業務遂行が可能になった。結果的にリニューアル遂行に伴う課題を解決しただけでなく、組織としての効率や強さを得る改革となったと言えるだろう。

病院の診療情報の一元化、さらに幹部と経営陣の意思疎通の改善、決裁権限の明確化・委譲、業務内容の洗い出しと合理化などを行い、より合理的かつ迅速な業務遂行が可能になった。結果的にリニューアル遂行に伴う課題を解決しただけでなく、組織としての効率や強さを得る改革となったと言えるだろう。

地域医療の充実に向けて

地域医療連携室を開設

病院や組織の再構築を進める一方で、地域との連携強化にも取り掛かった。1990年代には「一宮市病診連携システム」が運用を開始していたが、紹介状の必要性は低く、紹介や受診をアナログでつなぎ、その状況を手集計でまとめていた。データ管理や有効活用とはかけ離れた運用であった。

しかし2000年代に入ると、切れ目のない医療提供のために、地域医療の連携が重要視されるようになる。早速大雄会は2002(平成14)年に3名で地域連携のための活動を開始する。手探りの状態で活動を続け、翌2003(平成15)年には、部門として地域医療連携室を立ち上げた。「患者に最大限の利益を提供しよう」という理念を掲げ、3ヶ月で市内の医療機関約300ヶ所を回って連携室の存在と機能を伝えた。

しかし2000年代に入ると、切れ目のない医療提供のために、地域医療の連携が重要視されるようになる。早速大雄会は2002(平成14)年に3名で地域連携のための活動を開始する。手探りの状態で活動を続け、翌2003(平成15)年には、部門として地域医療連携室を立ち上げた。「患者に最大限の利益を提供しよう」という理念を掲げ、3ヶ月で市内の医療機関約300ヶ所を回って連携室の存在と機能を伝えた。

地域医療連携室

まずは、電話とFAXによる医療機関からの事前予約を始め、紹介状を持つ患者からの予約も受け付けた。院内では診察室や検査室、レントゲン室への患者アシストを行い、受診や入退院報告、さらに治療経過報告書をかかりつけ医などにフィードバックした。大雄会から地域医院への逆紹介の強化も行った。このように患者を取り巻くやり取りができるようになると、次には医療機器の共同利用なども開始。地域の中核病院として、他の医療機関と連携を深めながら役割を果たす基盤が作られた。

医療人材教育の充実

臨床研修病院の指定

大雄会は、地域医療を担う人材の輩出に向けても動き出した。1990年代後半には、医師は大学卒業後の2年間臨床研修を行うことが望まれていたが、その研修場所を提供するのが臨床研修病院であり、大雄会はこの臨床研修病院としての役割も担おうと考えた。臨床研修病院として指定を受けるには、診療録や図書の整備、剖検数の確保、具体的な研修カリキュラム作成、研修医宿舎や勉強スペースの確保などが求められた。人的物的に負担は大きく、病院として大きな経済的メリットはないが、医療人材の教育によって地域医療へ貢献すること、また地域の医療界でのポジション確立を目指した。さらに、医療スタッフが教育する側に立つことで、より自己研鑽に励むことも期待した。1993(平成5)年から準備を開始し、1995(平成7)年に見事臨床研修病院として指定を受けた。

2004(平成16)年より大学卒業後 2 年以上の医師臨床研修が必須になったことに伴い、初期臨床研修医の受け入れを開始する。その後も毎年数人の受け入れを続け、2023(令和5)年度末現在で79名の医師が巣立っている。

2004(平成16)年より大学卒業後 2 年以上の医師臨床研修が必須になったことに伴い、初期臨床研修医の受け入れを開始する。その後も毎年数人の受け入れを続け、2023(令和5)年度末現在で79名の医師が巣立っている。

愛知きわみ看護短期大学開学と大雄会一宮看護専門学校閉校

30年以上にわたって約2,500名の看護師を輩出してきた大雄会一宮看護専門学校は、さらに質の高い人材育成を目指した発展的解消を実施、2005(平成17)年に閉校した。それに先立ち、2004(平成16)年4月に学校法人研伸学園を設立し「愛知きわみ看護短期大学」を開学。看護学科入学定員80名で、当時愛知県で唯一の看護学科を持つ短期大学であった。940名の看護師を地域へと送り出したが、2019(令和元)年その役割を終え閉学し、2017(平成29)年改組の「一宮研伸大学看護学部」へとその襷を引き継いだ。2021(令和3)年には一宮研伸大学附属看護地域創成研修センターが開設され、地域社会が求める質の高い看護を恒常的に市民に提供していくための諸活動を展開しており、2023(令和5)年には大学院看護研究科も開設された。

伊藤硏前理事長から伊藤伸一理事長へと看護教育への意志は継承され、地域医療のためのより高度で専門的な大学教育が展開されている。

伊藤硏前理事長から伊藤伸一理事長へと看護教育への意志は継承され、地域医療のためのより高度で専門的な大学教育が展開されている。

愛知きわみ看護短期大学外観

研究の充実

第一回大雄会学会を開催

大雄会は医療の質を高めるために、臨床だけでなく研究においても注力を続けてきた。医療の本質は医学の実践であり、常に研鑽に励み、新しい医学を実践していくことを目的に、1988(昭和63)年から大雄会学会を開催。年に1回学会発表することで、最先端医療技術の向上に役立ててきた。時には外部から講師を招き、時には侃侃諤諤(かんかんがくがく)の意見を交わすなど、学術発表にとどまらない、職員への良い刺激の場にもなっていった。

第二医科学研究所を設立

1990(平成2)年、アメリカでヒトゲノム計画が立ち上げられ、2003(平成15)年にはヒト遺伝子のDNA配列が解読された。ここから遺伝子科学・医療は急速な発展を遂げる。遺伝子信号から作られる個々のタンパク質の合成過程などが明らかになり、遺伝子と体の成り立ちが解明されていった。

新たな医学を探究し続けてきた大雄会は、2002(平成14)年に「大雄会第二医科学研究所(現在の大雄会医科学研究所)」を設立し、遺伝子解析を中心とした新たな先進医療の領域にも漕ぎ出した。主に遺伝子解析を中心としつつも、関連するタンパク質や形態解析なども対応可能な機器・備品を整備し、法人内での研究活動の実施の場として運用された。

新たな医学を探究し続けてきた大雄会は、2002(平成14)年に「大雄会第二医科学研究所(現在の大雄会医科学研究所)」を設立し、遺伝子解析を中心とした新たな先進医療の領域にも漕ぎ出した。主に遺伝子解析を中心としつつも、関連するタンパク質や形態解析なども対応可能な機器・備品を整備し、法人内での研究活動の実施の場として運用された。

第二医科学研究所外観

研究風景

研究を続ける中で、肥満や悪性腫瘍に関する遺伝子の研究で特に成果を上げ、特許の申請も行った。2006(平成18)年には「遺伝子検査方法/キット」で特許を申請、2012(平成24)年に取得した。次いで2019(令和元)年には「小型RNAの抽出効率を改善するための組成物および方法」によって特許申請、2023(令和5)年に特許取得と国内企業による販売を実現した。リキッドバイオプシーといった最先端の領域に関連する技術では「細胞外小胞および/またはセルフリーDNAを濃縮する方法」を2020(令和2)年に出願、社会実装化を視野に入れた取り組みが予定されている。