1960年代後半に高度経済成長は最盛期を迎え、医療機関においても規模拡大は至上命題となった。伊藤放射線科病院も医療法人大雄会へと法人化し、施設、設備、人員の拡充を続けた。一方で1970年代前半の石油危機によって、量的な拡大を追い求めるだけではなく、質的な成長も志向されるようになる。大雄会は人材育成や研究の充実、救急医療の基盤作りにも取り組んでいく。

医療法人の設立

医療法人大雄会設立

施設・設備・診療科の拡充を図ってきた伊藤放射線科病院は、本館新築以降もソフト・ハード両面の充実を続けた。1964(昭和39)年には診療室、処置室、事務室、リカバリー病室を新設し、翌年には皮膚泌尿器科を加え、21室75床を有する規模にまで拡大した。

そして1966(昭和41)年、ついに「医療法人大雄会」を設立する。伊藤郡二を理事長とし、常任理事には伊藤硏が就任した。個人病院から法人へと移行することで、経営の安定化を図るのはもちろん、地域の病院として貢献を続けるという使命を具現化したと言えよう。

法人名である「大雄会」は、郡二と京子の信仰に基づくものである。大雄会の由来となった大雄山最乗寺は、神奈川県南足柄市大雄町にある曹洞宗の寺で、夫妻はこの寺に帰依していた。曹洞宗の開祖道元は「仏心とは自分の命を大切にするだけでなく、他の人々や他の命も大切にする。他へのおもいやりが大切である」と説いており、この精神は大雄会の理念にも受け継がれている。

そして1966(昭和41)年、ついに「医療法人大雄会」を設立する。伊藤郡二を理事長とし、常任理事には伊藤硏が就任した。個人病院から法人へと移行することで、経営の安定化を図るのはもちろん、地域の病院として貢献を続けるという使命を具現化したと言えよう。

法人名である「大雄会」は、郡二と京子の信仰に基づくものである。大雄会の由来となった大雄山最乗寺は、神奈川県南足柄市大雄町にある曹洞宗の寺で、夫妻はこの寺に帰依していた。曹洞宗の開祖道元は「仏心とは自分の命を大切にするだけでなく、他の人々や他の命も大切にする。他へのおもいやりが大切である」と説いており、この精神は大雄会の理念にも受け継がれている。

伊藤放射線科病院内

伊藤放射線病院と改称

増築した新館外観

医療法人として新たなスタートを切った翌年の1967(昭和42)年には、病院名を伊藤放射線科病院から「伊藤放射線病院」と改称。その後も施設の拡大は続き、1968(昭和43)年には7階建ての新館を増築、病床はついに200床となった。診療科目は、内科、胃腸科、放射線科、外科、皮膚科、泌尿器科に、産婦人科、小児科、整形外科を加えた9科目に達した。

伊藤郡二逝去、院長に伊藤硏就任

200床の病床を備えた病院として規模拡大を続ける中で、1968(昭和43)年3月29日、初代理事長伊藤郡二が74歳で死去した。最善の医療を求めて研究を続け、それを実践すべく行動を重ねた生涯であった。折しも同年1月に郡二は院長を辞し、伊藤硏が院長、神田昇が副院長に就任したばかりで、郡二は新館の竣工と新体制の船出を見送ってこの世を去った。郡二の逝去を受けて2代目理事長に伊藤硏が就任し、病院長を兼任することになった。

2代目理事長 伊藤硏

診療科の拡大と透析の開始

肛門科、耳鼻咽喉科、眼科開設

新たに伊藤硏院長が就任した後も診療内容の拡充は続き、1969(昭和44)年4月に肛門科、7月に耳鼻咽喉科、11月に眼科が開設された。さらに病床を増床し245床となり、伊藤放射線病院は、総合病院への道をひた走っていく。

血液透析センターの開設

1960 年代後半に透析治療は大きな進歩を遂げており、1967(昭和42)年以降血液濾過法(HF)や血液透析濾過(HDF)療法が開発され、人工腎臓装置が広島大学や新潟大学に導入された。また透析治療に公的医療保険適用が認められたこともあり、今後の治療拡大も予想された。伊藤放射線病院においても、糖尿病型の腎不全の増加や、術後の予後が悪い患者が多く、透析器の導入を積極的に進めたいと考えた。

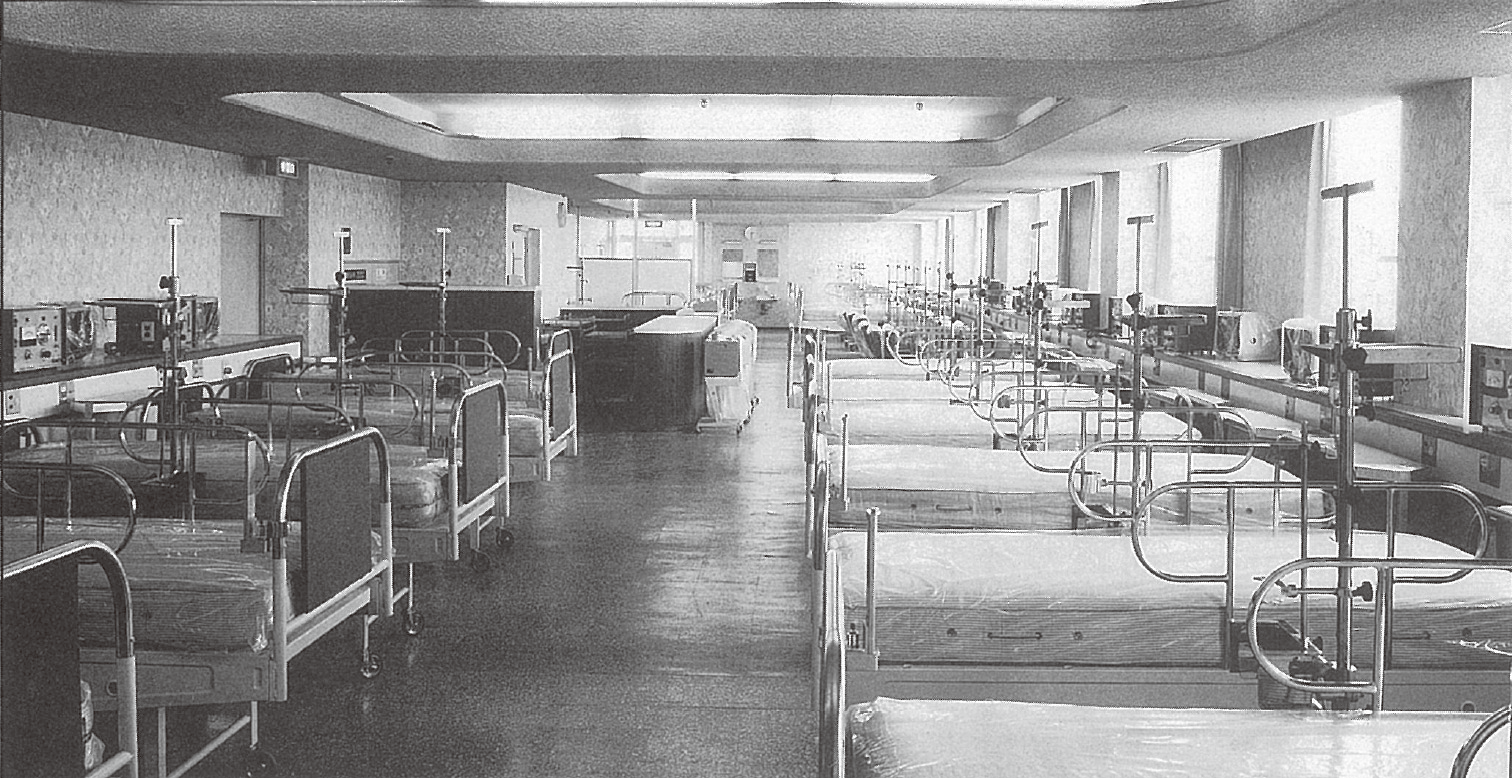

血液透析センター

そこで硏は自ら先行導入している病院を訪問し、さらに当時この分野で先行していたアメリカにも視察に出かけた上で、透析器の導入を決める。 1970(昭和45)年、本館2階に血液透析器を12台設置して、血液透析センターを開設し治療をスタートさせると、腎不全に苦しむ患者が数多く訪れた。1968(昭和43)年には全国でわずか215名であった透析患者が、 1975(昭和50)年には約13,000名に急増しており、生活習慣の欧米化などによって患者は増加の一途をたどった。こうした環境下で、1974(昭和49)年には透析器をさらに30台増設。血液透析センターは、地域の透析患者の治療とリハビリを支える拠点として役割を広げていった。

看護学校の設立

大雄会一宮高等看護学院の設立

新館の増築や透析センターの開設、そして200床への増床によって、看護の面で課題が生じつつあった。規模拡大や診療内容の進展に合わせて、より高いレベルの看護が求められ、質の高い看護婦(士)を確保する必要性が高まったのだ。そこで、大雄会は優れた看護婦(士)を探すのではなく、自ら養成する道を選んだ。すなわち、自分たちで看護学校を設立し、質の高い看護婦(士)を育てようと考えたのであった。それまで一般的に看護学校は、国立や公立、日本赤十字などが運営するものが大半であり、民間医療施設が自ら学校を設立する例は多くはなかった。

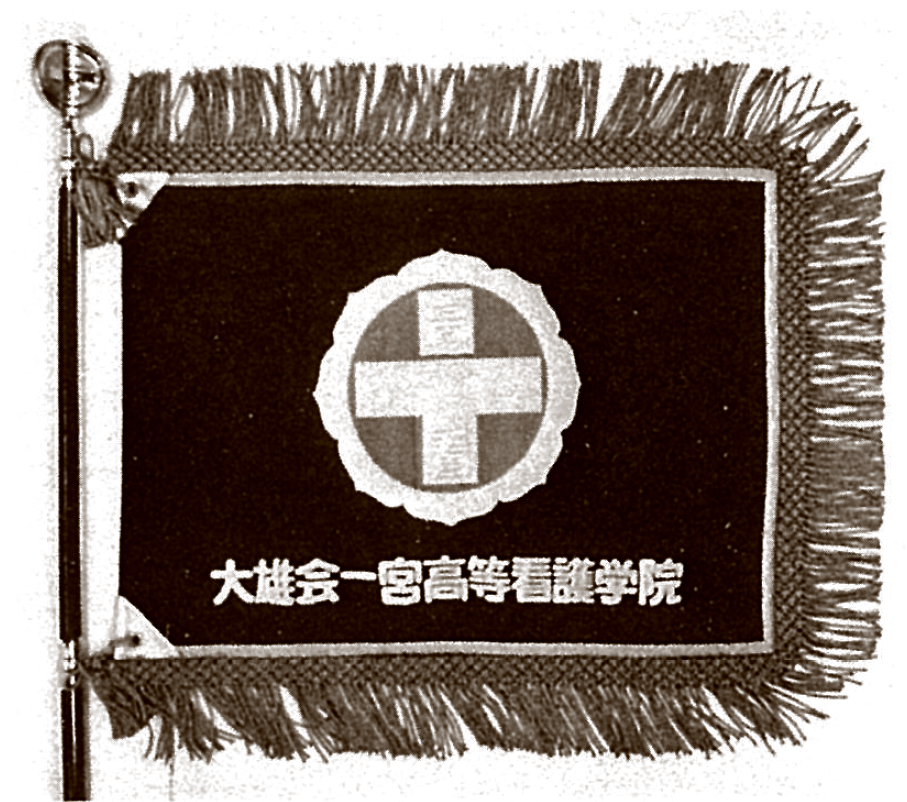

早速1970(昭和45)年初旬から看護学校設立のための準備室を設置し、学校用地と講師の確保に着手。また3年制の看護学校設立の申請書も厚生省(現:厚生労働省)に提出した。当時ちょうど一宮市が2年制の准看護婦(士)養成校の設立を計画していたため、交渉は難航した。しかし、難しい状況の中でも大雄会はレベルの高い看護婦(士)を育てることを諦めず、とうとう同年末に認可が下った。そして1971(昭和46)年、「大雄会一宮高等看護学院」が誕生した。

全日制で3年課程の学校校舎は、一宮市浅井町西浅井弐軒家に設立。4月には、第1回生24名の入学式が行われた。看護学院での教育が始まると、病院内の准看護婦(士)から進学希望者が増加したため、1974(昭和49)年には2年制課程も併設、さらに24名が入学した。課程が充実し学生も増加した看護学院は、1975(昭和50)年に校舎を増築し、1977(昭和52)年に「大雄会一宮看護専門学校」に改称した。同校の卒業生は知識・技能はもちろん、大雄会の理念を共有しており、一体感のある職場醸成に大いに貢献した。また、同校は大雄会の看護人材を輩出するだけでなく、地域の看護人材の教育機関としても存在感を示していくことになる。

早速1970(昭和45)年初旬から看護学校設立のための準備室を設置し、学校用地と講師の確保に着手。また3年制の看護学校設立の申請書も厚生省(現:厚生労働省)に提出した。当時ちょうど一宮市が2年制の准看護婦(士)養成校の設立を計画していたため、交渉は難航した。しかし、難しい状況の中でも大雄会はレベルの高い看護婦(士)を育てることを諦めず、とうとう同年末に認可が下った。そして1971(昭和46)年、「大雄会一宮高等看護学院」が誕生した。

全日制で3年課程の学校校舎は、一宮市浅井町西浅井弐軒家に設立。4月には、第1回生24名の入学式が行われた。看護学院での教育が始まると、病院内の准看護婦(士)から進学希望者が増加したため、1974(昭和49)年には2年制課程も併設、さらに24名が入学した。課程が充実し学生も増加した看護学院は、1975(昭和50)年に校舎を増築し、1977(昭和52)年に「大雄会一宮看護専門学校」に改称した。同校の卒業生は知識・技能はもちろん、大雄会の理念を共有しており、一体感のある職場醸成に大いに貢献した。また、同校は大雄会の看護人材を輩出するだけでなく、地域の看護人材の教育機関としても存在感を示していくことになる。

大雄会一宮高等看護学院外観

学院旗

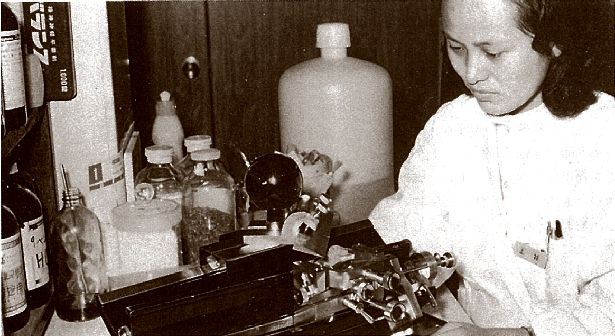

看護学院での実習風景

愛知県民間病院初の総合病院に

総合大雄会病院の誕生

その後も伊藤放射線病院は増床を重ね、1971(昭和46)年には263床に達する。翌年には未熟児室を新設。さらに同年、血液透析センターの治療とリハビリ実績が認められ、腎臓に関する医療機関の指定も受けた。ここに至り、院内で総合病院への名称変更が話題に上るようになるのも当然のことだろう。医療法人設立以来、地域医療における役割はますます大きくなり、すでに個人病院の枠を超えたものになっていた。

1972(昭和47)年、伊藤放射線病院は県に総合病院の名称使用許可を申請。2024(令和6)年現在、総合病院は一般的な呼称となっており法律上の分類ではないが、当時は医療法で定義されており、100以上の病床数と、最低でも内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科の5つの診療科を持つことや、検査施設や解剖室といった省令で定められた施設を持つことなどが条件であった。10ヶ月に及ぶ厳しい審査の後、同年12月に伊藤放射線病院は、愛知県の民間病院で初めて、「総合病院」の名称使用許可を受けた。

1972(昭和47)年、伊藤放射線病院は県に総合病院の名称使用許可を申請。2024(令和6)年現在、総合病院は一般的な呼称となっており法律上の分類ではないが、当時は医療法で定義されており、100以上の病床数と、最低でも内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科の5つの診療科を持つことや、検査施設や解剖室といった省令で定められた施設を持つことなどが条件であった。10ヶ月に及ぶ厳しい審査の後、同年12月に伊藤放射線病院は、愛知県の民間病院で初めて、「総合病院」の名称使用許可を受けた。

未熟児室

当時の外来診療風景

検査室

施設の拡大

創立50周年

1974(昭和49)年、医療法人大雄会伊藤放射線病院は創立50周年を迎え、正式に名称変更し、「総合大雄会病院(以下、総合病院)」として新たなスタートを切った。50周年を記念した記念式典も行われ、これまでの地域医療への貢献と今後の門出を祝った。また新たに開設した大雄会第一病院では、記念講演が行われた。

岩田医院の開業から50年。「医療経営を通して、世のため、人のために尽くす」という理念は脈々と受け継がれ、県内初めての民間総合病院という形に結実した。しかしこれも通過点に過ぎないことを大雄会職員は理解しており、半世紀の折り返しが、さらなる高みに向けて努力を続ける契機となった。

岩田医院の開業から50年。「医療経営を通して、世のため、人のために尽くす」という理念は脈々と受け継がれ、県内初めての民間総合病院という形に結実した。しかしこれも通過点に過ぎないことを大雄会職員は理解しており、半世紀の折り返しが、さらなる高みに向けて努力を続ける契機となった。

総合大雄会病院外観

50周年記念式典

大雄会第一病院の開設

半世紀のマイルストーンを超え、大雄会が医療機関としての益々の発展を誓う最中、世界は石油危機にさらされていた。1973(昭和48)年10月に勃発した第四次中東戦争をきっかけに原油価格が急騰し、世界経済は混乱に陥った。日本も例外ではなく、「狂乱物価」と言われるまでに物価が上昇し、トイレットペーパーの買い占めが起こるなど、経済生活全般の動揺が続いた。

医療機関も物価高騰の影響を受けざるを得ず、「日本中の病院が潰れるのではないか」とまでささやかれる苦境に陥った。たまらず声をあげた日本中の医療機関に応えて、診療報酬の引き上げが1年に2度行われ、35ポイントが増加された。この報酬改訂によって大雄会の経営状況は完全に改善したとは言えなかったものの、当時拡張拡大は既定路線であり、規模拡大によって成長が約束されるという思想は揺るぎなかった。また、看護学校の教育充実のため、実習施設としての病院拡張は急務となっていた。こうした流れの中で、大雄会は新たな病院開設を進めていったのである。

1974(昭和49)年4月、一宮市桜に「大雄会第一病院(以下、第一病院)」を開設。伊藤春雄を院長とし、鉄筋コンクリート5階建て132床の新病院がオープンした。同年5月には脳外科も開設され、大雄会としての診療の幅はますます広がった。

医療機関も物価高騰の影響を受けざるを得ず、「日本中の病院が潰れるのではないか」とまでささやかれる苦境に陥った。たまらず声をあげた日本中の医療機関に応えて、診療報酬の引き上げが1年に2度行われ、35ポイントが増加された。この報酬改訂によって大雄会の経営状況は完全に改善したとは言えなかったものの、当時拡張拡大は既定路線であり、規模拡大によって成長が約束されるという思想は揺るぎなかった。また、看護学校の教育充実のため、実習施設としての病院拡張は急務となっていた。こうした流れの中で、大雄会は新たな病院開設を進めていったのである。

1974(昭和49)年4月、一宮市桜に「大雄会第一病院(以下、第一病院)」を開設。伊藤春雄を院長とし、鉄筋コンクリート5階建て132床の新病院がオープンした。同年5月には脳外科も開設され、大雄会としての診療の幅はますます広がった。

大雄会第一病院地鎮祭

大雄会第一病院外観

中館の増築と研究所の設立

拡大路線はさらに続き、1978(昭和53)年には総合病院に中館が増築された。鉄筋コンクリート地上5階、地下1階の建築によって、総合病院の病床数は288床となった。

中館増築後の総合病院外観

当時の大雄会医科学研究所外観

一方で1970年代後半には、薬の使い過ぎや医療費の増大など、医療における量的な拡大による弊害も見え隠れし始めた。量による圧倒で発展するのではない、新たな観点を求めて、民間病院でも試行錯誤が始まっていた。その一つが研究所の設立である。大雄会も、名古屋市立大学名誉教授(元学長・病理学)の伊東信行氏の研究を支援する形で、「大雄会医科学研究所(現在の大雄会医科学研究所とは異なる)」を設立した。その後、同研究所は試験・検査を行う企業に引き継がれ、研究棟の跡地は後の遺伝子研究所として活用されている。時を経て形を変えながらも、大雄会の新たな医療を切り拓くための研究を推進する拠点として、受け継がれていると言えるだろう。

設備の導入

放射線治療関連装置の導入

建物や施設を拡大するだけでなく、医療設備・機器の導入も積極的に進められた。岩田レントゲン科医院の頃からレントゲン装置をいち早く導入して、地域に先端医療を提供していた歴史から、大雄会になっても進取の精神は変わらずに受け継がれていた。

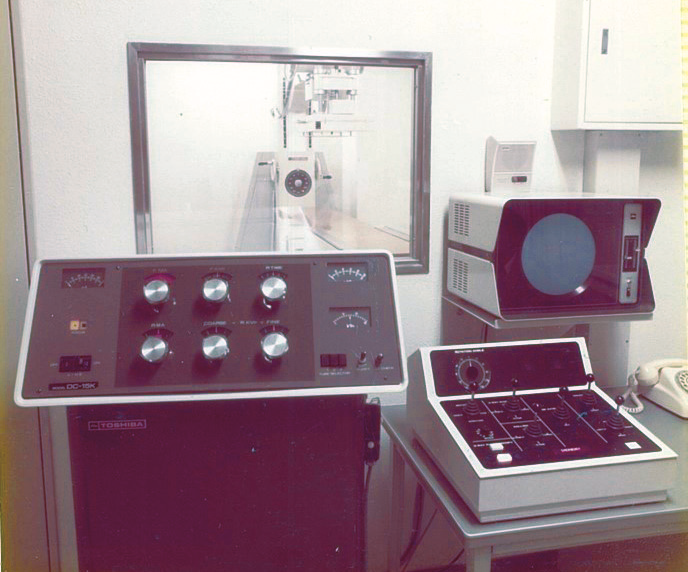

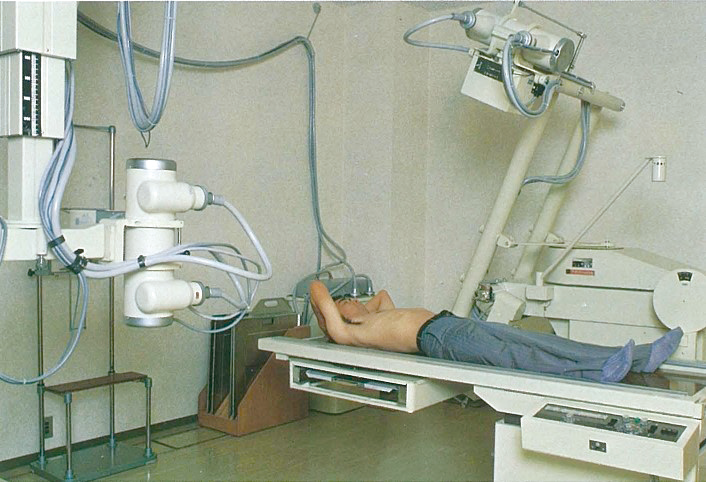

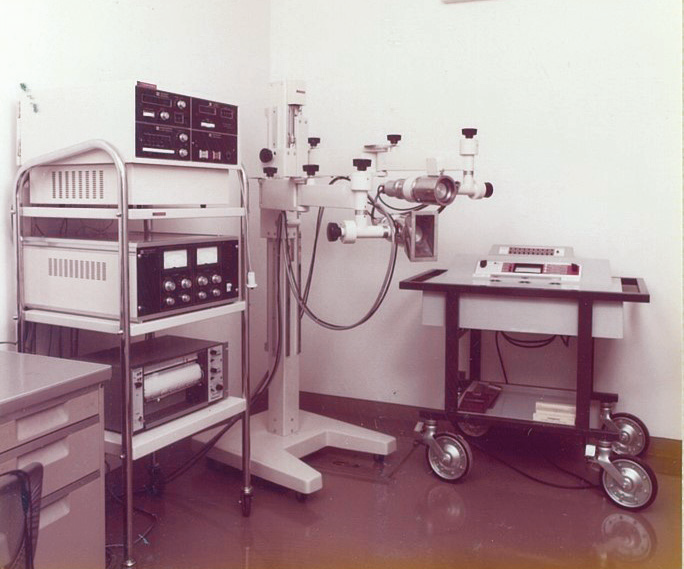

1978(昭和53)年に超高圧放射線治療装置を導入。これは100万eV以上のエネルギーの放射線を発生させる装置で、中等度圧のX線による治療に比べて骨障害の出現頻度が下がり、深部の腫瘍の治療も容易となった。同年、放射線照射の位置がずれないように、治療用位置決め装置も導入され、より精度の高い治療を目指した。さらにガンマカメラの導入によって各臓器の形態や、血流状態、代謝状態を画像情報として得られるようになった。

1978(昭和53)年に超高圧放射線治療装置を導入。これは100万eV以上のエネルギーの放射線を発生させる装置で、中等度圧のX線による治療に比べて骨障害の出現頻度が下がり、深部の腫瘍の治療も容易となった。同年、放射線照射の位置がずれないように、治療用位置決め装置も導入され、より精度の高い治療を目指した。さらにガンマカメラの導入によって各臓器の形態や、血流状態、代謝状態を画像情報として得られるようになった。

1978年導入の治療用位置決め装置

1978 年導入のガンマカメラ

翌1979(昭和54)年には多軌道断層撮影装置を導入。多方向にX線管を移動させることで、体内の水平面の複数の画像を得ることが可能になり、頭蓋骨内のトルコ鞍、内耳道、側頭骨や副鼻腔をはじめ、肺門部を中心とした胸部の精密検査などに力を発揮した。さらに1981(昭和56)年には東芝社製X線CT装置TCT-60Aが導入され、高速撮影が容易になった。

1979年導入の多軌道断層撮影装置

1981年導入のTCT-60A

腎不全治療関連装置などの導入

腎不全治療に関しても、1978(昭和53)年にレノグラム装置を導入して腎機能を測定し、透析器とリンクさせて使うことでより効果的な治療につなげていった。

1978 年導入のレノグラム装置

救命救急の基盤形成

麻酔科、脳神経外科の整備

1970年代末から1980年代初めにかけては、その後の総合病院の救命救急体制の基盤となる診療科が次々に整備された。

まず、1978(昭和53)年に麻酔科を開設。当時麻酔は外科医の仕事の範疇とされており、自家麻酔も比較的一般的であった。しかし総合病院では、プロフェッショナルである麻酔科医を確保することで、麻酔の質を担保したいと考えた。そこで、岐阜大学医学部の麻酔科に協力と指導を仰ぎ、人材を配置。麻酔の管理を任せることで外科医も手術後に泊まり込みの必要がなくなり、適材適所の役割分担も可能になった。その後も岐阜大学との関わりは続き、同大学麻酔科の研修が総合病院の麻酔科で行われることもあった。

1980(昭和55)年には脳神経外科を第一病院から総合病院へ移設。脳神経外科は救急の重症患者を治療する症例も多く、救急医療を担っていた総合病院に設置するのが理に適っているという判断であった。また同年には、歯科・口腔外科、翌1981(昭和56)年には形成外科も開設された。

まず、1978(昭和53)年に麻酔科を開設。当時麻酔は外科医の仕事の範疇とされており、自家麻酔も比較的一般的であった。しかし総合病院では、プロフェッショナルである麻酔科医を確保することで、麻酔の質を担保したいと考えた。そこで、岐阜大学医学部の麻酔科に協力と指導を仰ぎ、人材を配置。麻酔の管理を任せることで外科医も手術後に泊まり込みの必要がなくなり、適材適所の役割分担も可能になった。その後も岐阜大学との関わりは続き、同大学麻酔科の研修が総合病院の麻酔科で行われることもあった。

1980(昭和55)年には脳神経外科を第一病院から総合病院へ移設。脳神経外科は救急の重症患者を治療する症例も多く、救急医療を担っていた総合病院に設置するのが理に適っているという判断であった。また同年には、歯科・口腔外科、翌1981(昭和56)年には形成外科も開設された。

ICUの開設

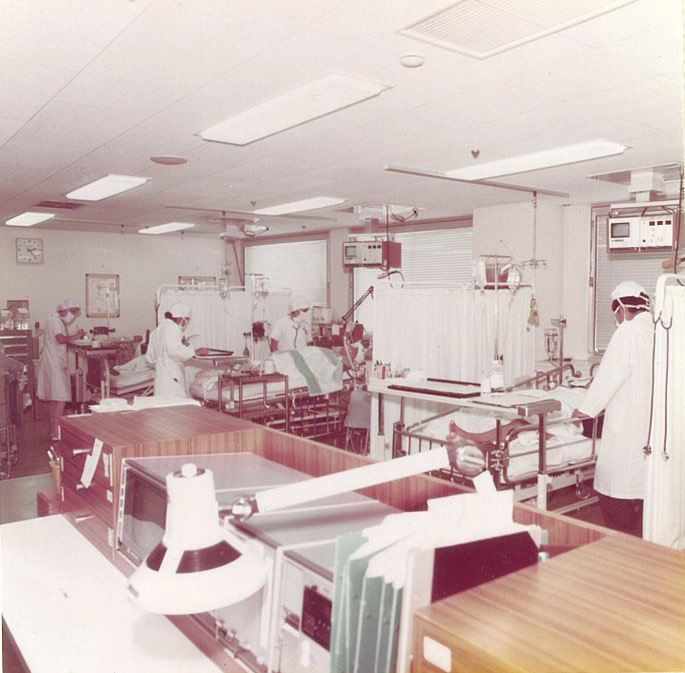

日本のICUは、1964(昭和39)年の順天堂大学病院の術後回復室や、1968(昭和43)年の東北大学病院における集中治療部開設が始まりと言われる。1970年代に入ると大学病院や地域のセンター病院にICUが次々設置され、1975(昭和50)年には病床数500以上の病院では約半数がICUを持つようになった。1978(昭和53)年頃から全国に救命救急センターが作られると、そこに救急ICUが設置されることも多かった。

こうした時代の流れを受け、1981(昭和56)年、総合病院の一部を改修して4床のICUを開設。全国ではICUの数が急増していたが、愛知県においてはICUの設置は大学病院や公立病院など一部にとどまっており、民間病院としては先進的な取り組みとなった。その後、1984(昭和59)年にはICUを8床に増床。十分な麻酔科医の体制を整えた上で、一人でも多くの人命を救うという信条を実践する場所の一つになった。

こうした時代の流れを受け、1981(昭和56)年、総合病院の一部を改修して4床のICUを開設。全国ではICUの数が急増していたが、愛知県においてはICUの設置は大学病院や公立病院など一部にとどまっており、民間病院としては先進的な取り組みとなった。その後、1984(昭和59)年にはICUを8床に増床。十分な麻酔科医の体制を整えた上で、一人でも多くの人命を救うという信条を実践する場所の一つになった。

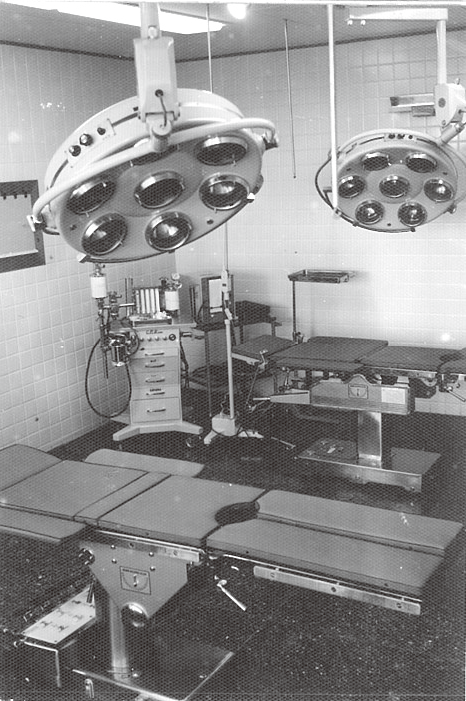

当時のICU