戦後の混乱期を抜け出すと、朝鮮戦争による特需が日本に好景気をもたらした。1956(昭和31)年の経済白書には「もはや戦後ではない」と記され、その後日本は高度経済成長を遂げていく。医療の世界では世界的に放射線治療が進化しており、伊藤放射線科医院はこの先端の医療を取り入れながら、「医院」から「病院」へと進展していった。

コバルト治療の推進

コバルト治療の研究開始

常に世界の先端医療に目を向けていた郡二が次に目をつけたのが、放射線治療であった。これを本格的に勉強するためにはフランス語が必要だと考え、ラジオの外国語講座で学び始めた。さらに1952(昭和27)年には、奈良県立医科大学で学んでいた長男の硏と共に、放射線治療の一種であるコバルト治療の研究に本格的に着手する。第二次世界大戦後、原子炉によるコバルト60の生産が始まり、放射線治療は発展を遂げていた。 1951(昭和26)年には実際にアメリカでコバルト60治療が開始され、伊藤放射線科医院でもがん治療に役立てたいと考えたのだ。郡二と硏は、コバルト導入のための研究を4 年間続けた。

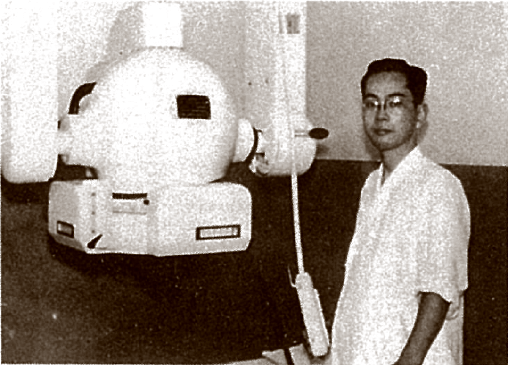

コバルト60

コバルト導入

コバルト60と伊藤硏

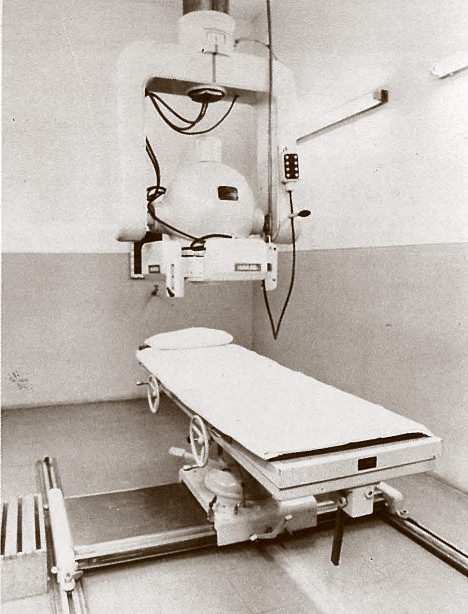

1953(昭和28)年、コバルト導入に先駆けて、鉄筋建築のレントゲン深部治療室を新設。さらに1955(昭和30)年、硏を中心にコバルト60の治療装置導入のための準備が進められ、翌1956(昭和31)年に東芝固定照射式コバルト60治療装置が導入された。当時この地域では唯一のコバルトであったため、連日多くのがん患者が来院し、18床の医院ながら患者が80名を超えることも珍しくなかった。スタッフは2交代制で診断・治療にあたったが、診療が深夜まで及ぶこともあった。

医院から病院へ

施設・体制の拡充

1960年代前半になるとコバルトを設置する公立病院も増え、コバルトは伊藤放射線科医院単独のものではなくなりつつあった。人口増大によって患者も増加しており、いずれ私立の医院がコバルト治療を単独で行う時代ではなくなると予想された。

そこで伊藤放射線科医院は、「医院」から「病院」への移行を計画する。その準備として、1959(昭和34)年に春雄を岐阜県立医科大学(現:岐阜大学医学部)第一外科から呼び寄せ、外科手術の担当とした。さらに手術室を設け、病院移行に向けて体制を整えた。

そこで伊藤放射線科医院は、「医院」から「病院」への移行を計画する。その準備として、1959(昭和34)年に春雄を岐阜県立医科大学(現:岐阜大学医学部)第一外科から呼び寄せ、外科手術の担当とした。さらに手術室を設け、病院移行に向けて体制を整えた。

当時の伊藤春雄(前列左から3番目)

伊藤放射線科病院を開設

コバルト治療を中心に、施設、設備、医師の体制を整えてきた伊藤放射線科医院は、1962(昭和37)年4月、4階建ての本館を新築。この本館に一般病床を13床設け、収容可能な患者は31名になった。さらに放射線科、胃腸科、外科、内科の4つの診療科目を掲げ、念願であった病院への格上げを果たし、「伊藤放射線科病院」が開設された。

同年8月には診療用X線装置および放射線照射装置の認可、12月には生活保護法による医療機関指定、さらに結核予防法に基づく医療機関の指定を受けた。伊藤放射線科病院はここに、総合病院への道を確実に歩み始めたのだった。

同年8月には診療用X線装置および放射線照射装置の認可、12月には生活保護法による医療機関指定、さらに結核予防法に基づく医療機関の指定を受けた。伊藤放射線科病院はここに、総合病院への道を確実に歩み始めたのだった。

伊藤放射線科病院外観