「大正デモクラシー」と呼ばれた自由な雰囲気に暗い影が差し、日本が戦争へと向かう激動の時代に、大雄会のルーツである岩田医院は開業した。物資の不足や高騰に悩まされ、戦火の中で一度は医院を焼失しながらも、初代院長伊藤郡二は志を貫いて医院を再建し、最善の医療を追求していく。

岩田医院の開業

初代院長 伊藤郡二の生い立ち

社会医療法人大雄会のルーツである岩田医院を開業した伊藤郡二。1894(明治27)年1月23日、伊藤鉄次郎とかくの5男1女の次男として生まれた。伊藤家は、愛知県葉栗郡浅井村大字西浅井(現:一宮市浅井町)で農業を営む傍ら、「笹屋」という屋号で油屋も経営していたという。

郡二はやがて医学を志し、愛知県立医学専門学校(現:名古屋大学医学部)に入学。学生時代から大変な勉強家で、「火を使うと眠くなるから」という理由で、厳寒の冬にも暖を取らずに勉学に励んだほどであった。

そして1918(大正7)年に医師免許を取得し、正式に医師となった後、同専門学校の細菌学教室や森田病院、共立名古屋病院を経て、1920(大正9)年に岐阜県稲葉郡鶉村(現:岐阜市)で内科を標榜とした医院を開業した。鶉村の資産家であった岩田家へ婿養子として縁組し、その地で開業を果たしたのだった。しかし残念なことに妻が難産によって死去したため、岩田家を離れることになった。

郡二はやがて医学を志し、愛知県立医学専門学校(現:名古屋大学医学部)に入学。学生時代から大変な勉強家で、「火を使うと眠くなるから」という理由で、厳寒の冬にも暖を取らずに勉学に励んだほどであった。

そして1918(大正7)年に医師免許を取得し、正式に医師となった後、同専門学校の細菌学教室や森田病院、共立名古屋病院を経て、1920(大正9)年に岐阜県稲葉郡鶉村(現:岐阜市)で内科を標榜とした医院を開業した。鶉村の資産家であった岩田家へ婿養子として縁組し、その地で開業を果たしたのだった。しかし残念なことに妻が難産によって死去したため、岩田家を離れることになった。

初代院長 伊藤郡二

岩田医院を開業

郡二は1924(大正13)年9月、一宮市神明津町13番地に新たに「岩田医院」を開業。看護婦3名と、開業翌々年に結婚した妻の京子を薬局に置いて診療を行った。京子の生家は池内肛門病院を経営しており、京子は実家で医療業務の経験を積んでいたため、医院の運営を支えることができたのだ。郡二は午前中に外来患者を診察し、午後は当時まだ珍しかった自転車に乗って往診に出かけた。熱心な診療姿勢や効果的な治療で多くの患者が訪れ、汽車を乗り継いで遠方から訪れる人もあった。

こうした忙しい診療の一方、郡二の勉強熱心ぶりは相変わらずで、夜中から明け方まで毎晩文献にあたり、さらに早朝から机に向かっていた。そこには「医学とは研究心を持って治らないものを治せるようにすることだ」という信念と探究心があった。信念のもとに、医学書と医療機器のためなら金銭は惜しまず、1927(昭和2)年には腹膜炎の治療に効果があるとされたドイツ製水冷式の太陽灯を導入。このように最新の医療機器をすぐに導入したり、気になる医学書があれば書店で買い付けたりしたため、京子が家計のやりくりに苦労することもあるほどであった。

こうした忙しい診療の一方、郡二の勉強熱心ぶりは相変わらずで、夜中から明け方まで毎晩文献にあたり、さらに早朝から机に向かっていた。そこには「医学とは研究心を持って治らないものを治せるようにすることだ」という信念と探究心があった。信念のもとに、医学書と医療機器のためなら金銭は惜しまず、1927(昭和2)年には腹膜炎の治療に効果があるとされたドイツ製水冷式の太陽灯を導入。このように最新の医療機器をすぐに導入したり、気になる医学書があれば書店で買い付けたりしたため、京子が家計のやりくりに苦労することもあるほどであった。

看護士・看護婦・看護師の呼称について

日本では、男性看護師を「看護士」、女性看護師を「看護婦」と分けて呼ぶ時代が長く続いた。しかし2001(平成13)年の法改正により、「保健婦助産婦看護婦法」が「保健師助産師看護師法」に変更。2002 (平成14)年 3月から同法律は施行され、呼称は男女共に「看護師」へと統一された。本誌では、(個人が特定できる場合を除き)2002(平成14)年までは「看護婦(士)」と記述し、以降は「看護師」と記述する。

国産レントゲン「比叡号」を国内で初めて導入

「適切な治療は的確な診断があって初めて生まれる」と考えていた郡二は、いよいよ1929(昭和4)年、株式会社島津製作所が開発した国産レントゲン「比叡号」第1号機を導入した。これに伴い岩田医院は近隣に移転し、「岩田レントゲン科医院」と改称した。打診と聴診しかなかった当時、X線は最先端の医学であり、体内深部の写真撮影ができることは革命的であった。実際、その時点でレントゲンは九州帝国大学(現:九州大学)に導入された程度で、個人病院での使用実績はほぼなく、1945(昭和20)年の終戦時でも6台ほどしか使用されていなかったというから、国内の診療所としてごく最初期の導入例と言えるだろう。ドイツのSiemens社製作のレントゲンも存在したが、メンテナンスを考慮して国産機を導入したのだった。

1929年導入の比叡号

岩田レントゲン科医院外観

レントゲンの導入によって、岩田レントゲン科医院の患者数は大幅に増えた。レントゲンは、検査はもちろんのこと、結核性疾患などの治療にも効果があることが一般にも知られるようになったことも、集患を後押ししたのだろう。全国から結核やがん患者が数多く訪れた。

1933(昭和8)年には、かねてより郡二が希望していた自動車を購入。この往診用のダットサンが、一宮を走る初めての自家用車となった。道路の側溝に脱輪したり、水冷式エンジンの水を忘れて走り出したりするなど、慣れない自動車運転に翻弄されることもあったが、郡二がようやく手に入れた最新鋭の自動車は、往診に出かける際の心強い相棒となった。1937(昭和12)年には術者の被ばく低減のためX線遮蔽装置も備えられ、医院は設備 · 機械面で万全の体制を整えていった。

※島津製作所提供の納入記録には「昭和6年/岩田内科医院/比叡号納入」とあるが、本誌では1975(昭和50)年発刊の『医療法人「大雄会」50年のあゆみ』に記載のある「昭和4年に島津製作所の第1号レントゲン機「比叡号」を買い入れ、結核性疾患治療にめざましいはたらきをみせた」を採用した。

※島津製作所提供の納入記録には「昭和6年/岩田内科医院/比叡号納入」とあるが、本誌では1975(昭和50)年発刊の『医療法人「大雄会」50年のあゆみ』に記載のある「昭和4年に島津製作所の第1号レントゲン機「比叡号」を買い入れ、結核性疾患治療にめざましいはたらきをみせた」を採用した。

愛車のダットサンと伊藤郡二

黎明期の医院を支えた専門職

伊藤郡二(左)と鈴木俊逸

岩田レントゲン科医院では、初めてのレントゲン導入に際して、レントゲン技師を採用した。開業当初在籍したのが中村技師で、郡二と共に熱心に医療機器の研究や導入を構想した。その後1931(昭和6)年には中村技師の後任として、鈴木俊逸がレントゲン技師として採用され、コンクリート造りのレントゲン室で深部治療などに取り組んだ。さらに児島、本田、剣持の3名が住み込みで看護婦(士)として働き、妻の京子は引き続き薬局で処方を支えた。当時は結核やがんに加えて、筋腫や肉腫で来院する患者も多かった。

戦時下の苦闘

X線フィルムの不足

1931(昭和6)年の満洲事変を契機に日本は中国へ進出を開始し、1933 (昭和8)年には国際連盟を脱退。もはや戦争への歩みは止められず、1937(昭和12)年には日中戦争が始まった。国内の雰囲気が緊迫する中、翌1938(昭和13)年には国家総動員法が公布され、さまざまな物資が統制下に置かれることとなった。こうした状況下で医療資源も枯渇し、岩田レントゲン科医院においてもX線フィルムが不足する事態となる。非常に困難な環境下であったが、代用品の国産紙フィルムでも撮影できると判断し、戦局が厳しくなる中でも診療は続けられた。

名古屋空襲による患者殺到

1941(昭和16)年、真珠湾攻撃を皮切りに太平洋戦争が勃発。日本は当初破竹の勢いで侵攻したが、翌1942(昭和17)年のミッドウェー海戦での敗戦をきっかけに、米軍の反撃が激化した。悪化する戦況の中で、岩田レントゲン科医院は本土への空襲に備え、1944(昭和19)年にレントゲン装置などは医院に残す形でごく一部の医療機器を疎開させた。

同年暮れから名古屋への空襲が始まった。名古屋は航空機の製造拠点が集中していたために空襲の標的となり、市内は壊滅的な被害を受けた。大学病院も次々に被災し、多くのレントゲン装置が使用不可能になった。そのため岩田レントゲン科医院には、名古屋方面からの患者が殺到し、職員は多忙を極めた。さらにレントゲン撮影や診療を継続しているという噂を聞きつけ、岐阜、三重、静岡からも患者が大挙して訪れた。戦時下の状況で医師や技師などの人材補強ができるはずもなく、院長の郡二以下全ての職員が不眠不休で対処にあたった。

同年暮れから名古屋への空襲が始まった。名古屋は航空機の製造拠点が集中していたために空襲の標的となり、市内は壊滅的な被害を受けた。大学病院も次々に被災し、多くのレントゲン装置が使用不可能になった。そのため岩田レントゲン科医院には、名古屋方面からの患者が殺到し、職員は多忙を極めた。さらにレントゲン撮影や診療を継続しているという噂を聞きつけ、岐阜、三重、静岡からも患者が大挙して訪れた。戦時下の状況で医師や技師などの人材補強ができるはずもなく、院長の郡二以下全ての職員が不眠不休で対処にあたった。

一宮空襲で医院全焼

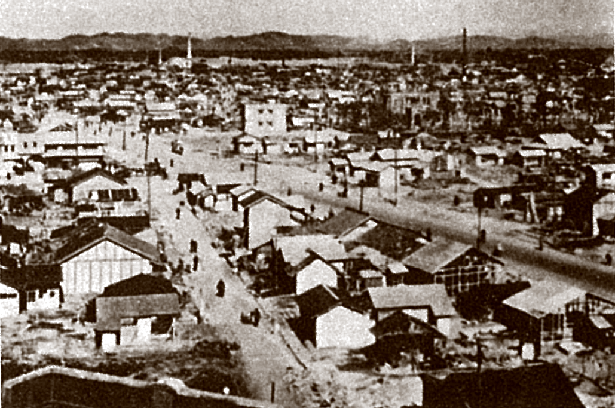

名古屋だけにとどまらず、豊橋、半田、岡崎、安城なども空襲を受け、一宮もこの攻撃を逃れることはできなかった。1944(昭和19)年12月には市内で警戒警報が22回、空襲警報は11回に及び、1945(昭和20)年7月12日に一度目の空襲。市内北部の葉栗 · 西成両地区と今伊勢町に油脂焼夷弾が投下された。さらに同月28日夜、一宮上空を爆撃機B29が埋め尽くした。260機による波状攻撃により市内のあちこちに火の手が上がる中で、岩田レントゲン科医院は空襲警報発令と同時に従業員と家族を避難させる。

焼失前の一宮市

一方で、郡二と次男の春雄は医院に留まって消火活動に備えた。郡二が半生をかけて集めた医療機器を守ろうという一心であった。しかし医院は全焼し、機材も全て焼失。実は翌朝に残された機器の疎開を予定していたというから、皮肉なものである。一宮の街は三日三晩燃え続けて一面焼け野原となり、岩田レントゲン科医院は完全休業を余儀なくされたのであった。

戦後の復興

伊藤放射線科医院の再建

郡二は医院の焼失当初こそ意気消沈したが、すぐに医院の再建を決意。戦後の混乱で国民全てが食うや食わずの貧窮の中、さっそく島津製作所にレントゲンの製作を依頼した。数万円の契約は、インフレで30万円ほどまで上昇し、闇値がついて製品が別へ流されてしまうトラブルもあったが、最終的にはレントゲンを導入することができた。そして終戦からわずか2年後の1947(昭和22)年、自身の姓を冠した「伊藤放射線科医院」が再建された。元の敷地に、非常に簡素な造作の建物での再出発であった。

必要最低限のレントゲンは導入できたものの、放射線科を掲げるには機器不足が否めない状態であったが、井上加奈子を看護婦として新規採用し、診療を再開。不十分な環境の中でも郡二の夢は大きく、将来鉄筋3階建てを新築し、最新鋭の放射線設備を整えることを目指した。二十数年後、その夢は県下最大級の私立総合病院として結実するのだが、当時は物資や薬品、機器の不足の中、日々の診療に奮闘を続けることで精一杯であった。

必要最低限のレントゲンは導入できたものの、放射線科を掲げるには機器不足が否めない状態であったが、井上加奈子を看護婦として新規採用し、診療を再開。不十分な環境の中でも郡二の夢は大きく、将来鉄筋3階建てを新築し、最新鋭の放射線設備を整えることを目指した。二十数年後、その夢は県下最大級の私立総合病院として結実するのだが、当時は物資や薬品、機器の不足の中、日々の診療に奮闘を続けることで精一杯であった。