子どもの便秘で困っていませんか?

~たかが便秘、されど便秘~

「足をクロスしながらうんちをしている」

「泣きながら排便する」

「いきんでも出ない」

「おしりに血がつく」

「トイレトレーニングが進まない」

「トイレトレーニング後にうんちだけ漏らす」など

こんなお悩みはありませんか?

お子さんの便秘はよくある問題ですが、放っておくと痛みや排便への恐怖心につながり、ますます悪化してしまうこともあります。

ここでは、子どもの便秘について分かりやすくまとめましたので、ぜひご覧下さい。

「泣きながら排便する」

「いきんでも出ない」

「おしりに血がつく」

「トイレトレーニングが進まない」

「トイレトレーニング後にうんちだけ漏らす」など

こんなお悩みはありませんか?

お子さんの便秘はよくある問題ですが、放っておくと痛みや排便への恐怖心につながり、ますます悪化してしまうこともあります。

ここでは、子どもの便秘について分かりやすくまとめましたので、ぜひご覧下さい。

便秘と便秘症

「便秘」とは、便回数や便量が減少した状態、あるいは排便するのに努力や苦痛を伴う、排便時に肛門の痛みで泣いたり、いきんでも排便できない状態です。

「便秘症」とは、便秘の症状が慢性化し、日常生活に支障が出ている状態です。

子どもでは以下のような症状が続く場合、便秘症が疑われます。

「便秘症」とは、便秘の症状が慢性化し、日常生活に支障が出ている状態です。

子どもでは以下のような症状が続く場合、便秘症が疑われます。

- 排便が週に2回以下

- いきんでも出にくい

- 排便時に痛みや出血がある

- うんちを我慢する

- おむつが外れても、うんちを漏らしてしまう

こうした症状が1か月以上続く場合は、受診をお勧めします。

便秘症を起こしやすい時期

主に3つの時期が挙げられます。

①乳児における母乳から人工乳への移行、あるいは離乳食の開始

②幼児におけるトイレトレーニング

③学童における通学の開始や学校での排泄の回避

①乳児における母乳から人工乳への移行、あるいは離乳食の開始

②幼児におけるトイレトレーニング

③学童における通学の開始や学校での排泄の回避

発症のピークは2~4歳のトイレトレーニングの時期です。

以下のような原因が考えられます。

以下のような原因が考えられます。

- 排便時の痛みや不適切なトイレトレーニング指導

- 排便のみ自立していない状況に対する子どもの羞恥や罪悪感

- 周囲の大人から排便に対する肯定的な言葉かけが行われていない

- 不快や羞恥に対処した排便方法への依存が強まる

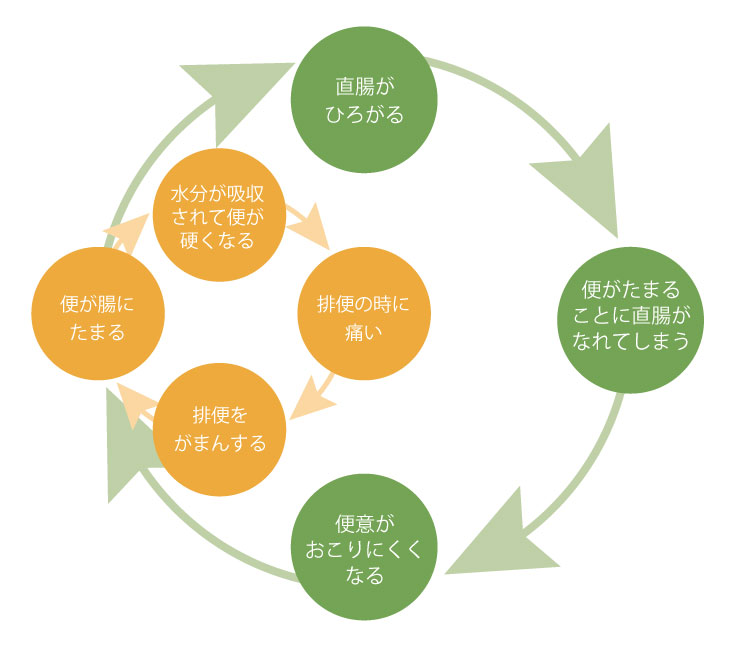

便秘症の悪循環

便秘症は、放置しておくとだんだん悪くなります。

その理由は以下のように考えられており、2つの悪循環があります。

その理由は以下のように考えられており、2つの悪循環があります。

日本小児栄養消化器肝臓学会 「こどもの便秘ー正しい知識で正しい治療をー(詳細版)」より

このような2重の悪循環が起こるために、子どもの便秘症は悪くなっていくと考えられています。

便秘症の治療開始時期 ―目安は1歳半―

- 4歳未満の便秘症は2歳前に治療を開始した方が、治療経過が良い

- 子どもの協力が不可欠であり、イヤイヤ期以降は管理に難渋する

- トイレトレーニングをスムーズに進める

- 便秘は発症してからの期間が長いほど治療に時間を要する

以上の理由から、一般的にイヤイヤ期が始まる1歳半よりも前に、必要なお子さんには治療介入をすべきと考えています。

便秘の予防や改善には、排便を「怖くない、気持ちいいこと」として習慣化することが非常に大切です。

幼児期から認めていたにも関わらず、小学校入学前に受診される場合もありますが、その時にはすでに、前述の画のように2重の悪循環がひどくなっています。

排便を我慢するクセがつく前に、早期の対応が鍵となります。

また、便秘症の子どもは、「また浣腸されるのでは・・・?」と病院に恐怖心を抱いており、診察がままならない場合もありますが、お子さんの状況に応じて柔軟に対応しますのでご安心下さい。

困り始めの方も、すでに諦めている方も、私たちと一緒に気持ち良いうんちが出せるようにしましょう!

幼児期から認めていたにも関わらず、小学校入学前に受診される場合もありますが、その時にはすでに、前述の画のように2重の悪循環がひどくなっています。

排便を我慢するクセがつく前に、早期の対応が鍵となります。

また、便秘症の子どもは、「また浣腸されるのでは・・・?」と病院に恐怖心を抱いており、診察がままならない場合もありますが、お子さんの状況に応じて柔軟に対応しますのでご安心下さい。

困り始めの方も、すでに諦めている方も、私たちと一緒に気持ち良いうんちが出せるようにしましょう!

当院での管理

1.排便日誌の記載

当院では可能な限り排便日誌の記載をお願いしています。

1週~1か月前のお子さんの排便状況を覚えていますか?

覚えていないのが当たり前ですので、排便日誌を確認して、お子さんの排便の傾向を一緒に学びましょう。

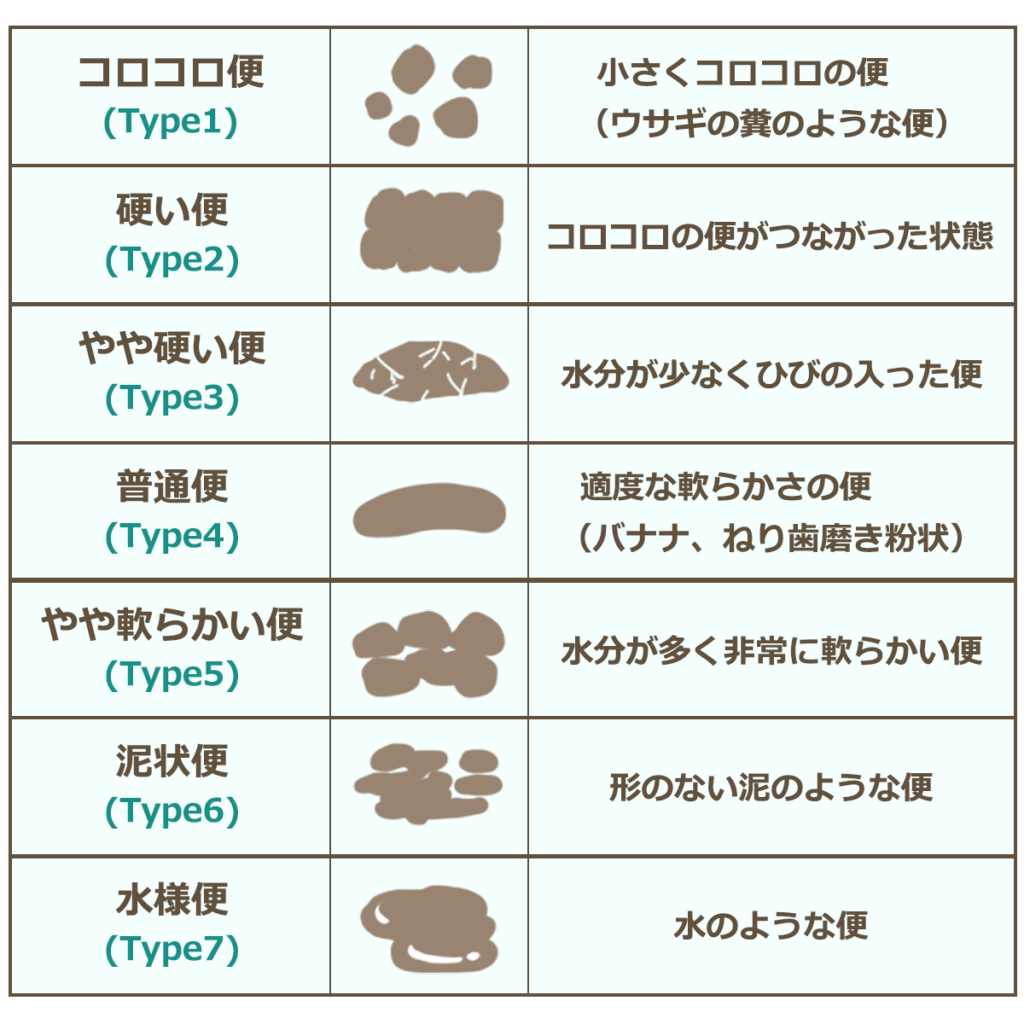

便の形は普通便(Type④)~やや軟らかい便(Type⑤)が理想です。

1週~1か月前のお子さんの排便状況を覚えていますか?

覚えていないのが当たり前ですので、排便日誌を確認して、お子さんの排便の傾向を一緒に学びましょう。

便の形は普通便(Type④)~やや軟らかい便(Type⑤)が理想です。

排便日誌はこちらよりダウンロード可能です。

日本小児栄養消化器学会ホームページ

日本小児栄養消化器学会ホームページ

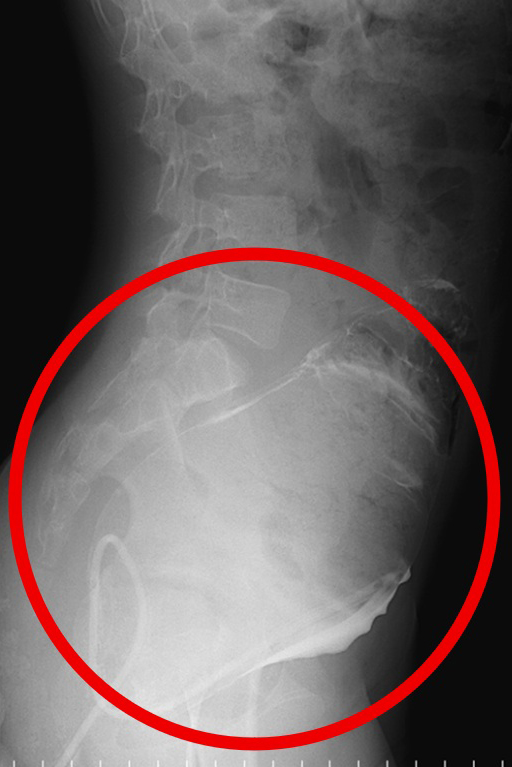

2.腹部超音波検査

怖がらない検査可能なお子さんには積極的に行っています。

保護者の方にも同席していただき、一緒に画像を見ていただくことで、お子さんの便の溜まり具合を共有し、治療方針の決定に活かしています。

保護者の方にも同席していただき、一緒に画像を見ていただくことで、お子さんの便の溜まり具合を共有し、治療方針の決定に活かしています。

3.内服薬

要となる治療であり、内服薬が飲めるか否かは非常に重要です。

お子さんの年齢や好み、状況に応じて薬の剤形を選択します。

お子さんの年齢や好み、状況に応じて薬の剤形を選択します。

4.浣腸など便塞栓除去

便塞栓除去とは、腸の中に硬く固まって詰まった大量の便を物理的に取り除く処置のことです。

お子さんの状況によっては、必要不可欠な処置となります。

必要かどうかはご相談した上で慎重に判断します。

また、当院では重症便秘症の方に行う高位浣腸も施行可能です。

点滴を確保し、眠くなるお薬を使用して行います。

肛門からチューブを挿入して造影剤といううんちを軟らかくするお薬を腸の奥まで投与します。

お子さんの状況によっては、必要不可欠な処置となります。

必要かどうかはご相談した上で慎重に判断します。

また、当院では重症便秘症の方に行う高位浣腸も施行可能です。

点滴を確保し、眠くなるお薬を使用して行います。

肛門からチューブを挿入して造影剤といううんちを軟らかくするお薬を腸の奥まで投与します。

適切なトイレトレーニング

まずは、お子さんと保護者の状況確認!

【お子さんの発達段階】

- 1人で歩ける

- 1人で下着の上げ下げができる

- コミュニケーションがある程度とれる

- おしっこやうんち、トイレに興味を示す

- 人のまねをしたがる

【養育者の準備】

- お子さんとの信頼関係が確立されている

- 叱らずに忍耐強く見守ることのできる余裕がある

便秘の予防や改善には、うんちを「怖くない、気持ちいいこと」として習慣化することが非常に大切です。

トイレトレーニングのポイント!

- 「成功」ではなく「トイレに座ったこと」をまず褒める

- オムツでうんちをする場合もトイレ内でするように誘導してみる

- 食後(特に朝食後)にトイレに座る時間をつくる(便意を促しやすい)

- いきむ姿勢がとりやすいよう、足が床につくように補助台を使う

- おしりが痛くならないよう、硬い便が出ない工夫(食物繊維・水分・運動)をする

- お子さんの好みのキャラクターのトイレトレーニングシートやシールの台紙などを活用する

トイレトレーニング中に便秘になってしまったら?

- 無理に進めず、まずは便秘の改善を最優先しトレーニングを一時中断する

- 排便に対する恐怖や痛みがなくなってから、再スタートする